Tragiquement conclue par l’éclatement de la Première Guerre mondiale, la saison lyrique 1913-1914 n’en fut pas moins brillante. Les six premiers mois de l’année 1914 furent marqués à Paris par des créations de prestige et des reprises réussies, sur lesquelles nous nous penchons à l’occasion des représentations de Mârouf à l’Opéra-Comique.

Le 1er janvier 1914, toute l’œuvre de Richard Wagner tombait dans le domaine public. Autrement dit, Bayreuth n’avait désormais plus le monopole de Parsifal, opéra qui allait donc être monté d’un bout à l’autre du monde occidental dès les premiers jours de la nouvelle année. En France, c’est le 4 janvier que Parsifal entra au répertoire de l’Opéra de Paris, dans la version française d’Alfred Ernst, sous la direction d’André Messager. La distribution inclut les meilleurs wagnériens de l’hexagone : Paul Franz dans le rôle-titre (Ernest Van Dyck reprendra le rôle à partir de juin), Lucienne Bréval en Kundry, et Francisque Delmas en Gurnemanz. Evidemment, les divines longueurs de cette grand-messe ne pouvaient être infligées au public parisien, ce qui n’empêcha pas la critique de se montrer un peu sceptique face à une œuvre où la voix ne recevait pas un traitement des plus flatteurs : « Parsifal, un oratorio de concert, mais une œuvre scénique ? – en aucune façon. Il faudrait pour cela que Wagner eût ce qu’il n’eut jamais, et ici moins que jamais : le sens de l’équilibre et des proportions, et aussi le sens de l’action dramatique. Un musicien qui commence par vous infliger, comme entrée en matière, une heure trois quarts de musique continue, n’a certainement pas le sentiment des conditions scéniques, non plus que celui des facultés auditives du spectateur, dont il fatigue l’attention outre mesure. Parsifal est d’ailleurs une œuvre très puissante, très mâle, par instants admirable, nul ne le saurait contester ; mais c’est aussi une œuvre lourde, inégale, et, nul ne le saurait contester non plus, d’une digestion singulièrement difficile et laborieuse » (Le Ménestrel).

Esquisse de costume par Pinchon / Paul Franz en Parsifal

Le succès sera néanmoins au rendez-vous, et les représentations dureront jusqu’au 3 juillet. En librairie, on exploite l’intérêt du public pour cette nouveauté : Gabriel Bernard publie un livre intitulé Le Wagner de Parsifal, qui reproduit les costumes de Pinchon et les décors conçus Eugène Simas et René Rochette pour la production parisienne. En mai 1914, les éditions Armand Colin publient la traduction du texte de l’opéra par Judith Gautier : « Cette traduction, terminée par Mme Judith Gautier avant la première représentations de Parsifal à Bayreuth, a été pour ainsi dire sanctionnée par le maître qui en avait eu connaissance. […] On sait à quel point les versions françaises des poèmes du maître, s’adaptant à la musique, défigurent le texte original. Tous les wagnériens seront heureux d’avoir une traduction littérale et claire, qui a su garder le grand caractère et l’originalité du chef-d’œuvre » (Comoedia).

Après Parsifal, le Palais Garnier n’accueille guère que des nouveautés de nettement moindre ampleur. La seule autre création mondiale de l’année 1914 est Scémo (première le 6 mai), drame lyrique d’Albert Bachelet (Grand Prix de Rome 1890), sur un livret de Charles Méré. « On peut dire de Scémo que, de toutes les œuvres ne procédant point d’une esthétique novatrice qui ont paru depuis pas mal d’années, c’est de beaucoup la meilleure. Je regrette un peu d’avoir à formuler ainsi une réserve en même temps qu’un éloge : mais je ne vois pas qu’on puisse donner de ce drame lyrique une autre définition » (Comoedia). Dans cette histoire située en Corse, le héros, Lazzaro, est « lo scemo », le fou, sorte de poète rêveur que les villageois prennent pour un jeteur de mauvais sorts. Aux côtés du ténor Jean (Ivan) Altchewsky dans le rôle-titre, on pouvait notamment entendre la soprano Yvonne Gall.

Heureusement, les Ballets Russes sont là pour conférer un peu d’éclat à cette fin de saison : outre les reprises, dont Schéhérazade, spectacle-phare de la troupe, on crée La Légende de Joseph, ballet de Richard Strauss, dans des décors de José Maria Sert, avec des costumes de Léon Bakst, et les Russes abordent même le genre lyrique. Après le scandale du Sacre du printemps l’année précédente, Stravinski revient avec Le Rossignol, premier acte sage et quasi debussyste, deuxième acte tout en dissonances agressives. Le 24 mai, Paris découvre Le Coq d’or de Rimski-Korsakov, dans une version « ballétisée », toutefois : « La mise en scène du Coq d’or constitue une tentative originale entre toutes : originale à l’extrême puisque cette œuvre, un opéra destiné à être représenté comme le sont tous les opéras, fut interprété par une double troupe : les chanteurs assis, immobiles, en robes de pourpre sombre, de chaque côté de la scène, et les rôles mimés par les artistes de la danse, menés par Mme Karsavina qui se montra merveilleuse et par M. Boulgakow, grotesque à souhait. Il y a mille réserves à faire sur le principe, comme sur les énormes coupures pratiquées dans la musique. Mais il faut bien reconnaître que le côté satirique et caricatural du Coq d’or acquiert, de par la mobilité réalisée de la sorte des personnages en scène, un relief extraordinaire » (Comoedia).

Le reste des soirées de Garnier se partage entre œuvres récentes et reprises de vieilles valeurs sûres : Les Joyaux de la Madone, de Wolf-Ferrari, créé en septembre 1913, connaît trois représentations entre mai et juillet. Monna Vanna, d’Henry Février, est donné deux fois en mai. On entend, pour une seule représentation, L’Etranger de Vincent d’Indy et Les Barbares de Saint-Saëns. A part ça, beaucoup d’œuvres françaises, bien sûr, Faust, Roméo et Juliette, Samson, Thaïs, La Damnation de Faust ; Rigoletto est le seul Verdi proposé par l’Opéra en 1914. Outre Parsifal, Wagner est à l’honneur, avec Tristan, La Valkyrie et Lohengrin. En juillet, André Messager et Leimistin Broussan annoncent qu’ils quittent la direction de l’institution, à la tête de laquelle ils seront remplacés par Jacques Rouché. Celui procède en juin 1914 à quelques engagements pour les prochaines saisons, notamment « Mlle Lubin, de l’Opéra-Comique, qui fut si remarquable dans Le Pays, de Guy Ropartz ». Avant même d’entrer en fonctions, le 1er septembre, il est menacé d’une grève des musiciens de l’orchestre…

Au Parsifal en français du Palais Garnier répond la même année un Parsifal en allemand, dirigé par Felix Weingartner au Théâtre des Champs-Elysées. Le Cercle wagnérien a choisi de présenter des représentations de Tristan, des Maîtres-chanteurs et de Parsifal, tous trois en version originale pour la première fois à Paris. A cette occasion, les journaux diffusèrent la note suivante : « Les wagnériens fervents auront la joie de retrouver dans quelques jours, en plein Paris, l’atmosphère même de Bayreuth. […] Nous apprendrons ainsi que l’allure lente et lourde imposée trop souvent à Parsifal est une tradition absolument contraire aux vœux de son auteur. Weingartner en donnera une preuve saisissante en rétablissant le minutage arrêté par Wagner, minutage qui réduit d’un quart d’heure la durée du premier acte ; certaines pages deviendront ainsi, pour notre public, de véritables révélations. Mercredi prochain, à l’appel du thème de la Cène, l’âme de Wagner descendra réellement sur l’autel du Graal, et tous les artistes réunis dans le beau temple musical de l’avenue Montaigne devineront sa mystérieuse présence ».

D’autres opéras en version originale sont donnés au TCE dans le cadre de la « saison anglo-américaine » entièrement organisée par Henry Russell, directeur de l’opéra de Boston (à cette occasion, un arrangement est même trouvé avec la Compagnie des Omnibus de Paris pour qu’un service spécial d’autobus permettent aux spectateurs de regagner leur domicile après les représentations). Il est prévu de jouer en italien quelques-unes des œuvres inscrites au répertoire de l’Opéra-Comique, comme Tosca, Butterfly ou Bohème. La direction de la Salle Favart s’en indigne et demande que ces représentations soient interdites ; Ricordi menace en représailles de boycotter les œuvres françaises en Italie… Finalement, le TCE renonce aux Puccini « appartenant » à Favart, mais l’affiche reste alléchante : outre Mozart, Wagner et Verdi, sont prévues des créations parisiennes, Le Chevalier à la rose devant être le clou du printemps (finalement, c’est la Salle Favart qui prévoit de créer l’œuvre en janvier 1915, avec Dufranne et Marthe Chenal). Côté voix, on annonce de grands noms comme Emmy Destinn, Maggie Teyte et Giovanni Martinelli dans Un Ballo in maschera, Nellie Melba en Desdémone, Tita Ruffo en Figaro du Barbier, Frieda Hempel, Lilli Lehmann… Melba et Martinelli seront gracieusement « prêtés » à l’Opéra-Comique pour donner des représentations de La Bohème en italien.

Le TCE n’a pourtant pas renoncé entièrement à Puccini, dont il reprend la Manon Lescaut, sans litige avec l’Opéra-Comique qui lui préfère évidemment Manon. La supériorité du chef-d’œuvre de Massenet paraît incontestable à la critique française : « Ce n’est pas de la musique, mais des interprètes puissants peuvent idéaliser le rythme violent de M. Puccini et le communiquer à l’auditoire. C’est pourquoi il y a quelques années, Paris fut tout près d’adopter la Manon Lescaut italienne, quand la générosité d’accents de Caruso, l’art prestigieux d’Amato, la grâce vocale de Lucrezia Bori en prirent la défense » (Comoedia). La saison anglo-américaine du TCE s’est ouverte avec L’Amore dei Tre Re, avec Louise Edvina en héroïne et Vanni-Marcoux dans le rôle du vieil aveugle. Pour Le Ménestrel, le livret « n’a pas le sens commun » et accumule les moments de violence sans laisser le moindre répit au spectateur. A propos de Montemezzi, on peut lire dans la presse : « Il est évident qu’il a le don de l’expression scénique, mais, au contraire de ses confrères latins, il est plus à l’aise dans l’orchestre que dans le chant. La facilité d’effets que fournit la déclaration réaliste ou même vériste semble lui répugner ; c’est pourquoi il faut applaudir à l’effort de ce jeune dont le métier, le goût, la finesse, font croire qu’il sera quelque jour lui-même, excellemment ».

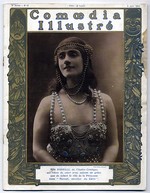

L’Amore dei tre rè au Théâtre des Champs-Elysées

Tandis qu’à Paris Le Figaro organise une souscription pour un monument à Massenet, l’Opéra de Monte-Carlo crée Cléopâtre, la dernière des œuvres composées par le maître décédé en 1912. Le 23 février, au matin de la première représentation, on inaugure dans le bâtiment dessiné par Charles Garnier un buste de Massenet, encore visible en bonne place. A la Gaîté-Lyrique, on reprend Hérodiade de Massenet et son plus récent Panurge, créé à titre posthume en 1913. Au rayon des curiosités, le tout jeune César Vezzani participe à la création parisienne d’un œuvre créée en mars 1913 à Monte-Carlo, Yato, drame lyrique en deux actes de la compositrice Marguerite Labori. On y voit un révolutionnaire chinois portant le nom étrangement japonais de Yamato qui, venu à Paris, oublie ses violentes théories. Sa sœur Yato vient le rappeler à la lutte, et il s’ensuit un terrible combat moral chez le Chinois partagé entre son amour d’aujourd’hui (il a épousé une française) et ses passions d’autrefois : autrement dit, Ninotchka de Lubitsch et Garbo en version sérieuse.

La deuxième décennie du siècle avait déjà ses spécialistes de la résurrection des musiques anciennes : en clôture du Congrès International de Musique, on donne six concerts dans six lieux différents (Sainte-Chapelle, Temple du Saint-Esprit, chapelle royale de Versailles, etc.) au cours desquels on interprète notamment le Stabat Mater de Josquin, le Miserere de Lully et Le Reniement de saint Pierre, de Marc-Antoine Charpentier ou Les Aveux indiscrets de Monsigny. La Société du XVIIIe siècle exhume Tom Jones de Philidor, interprété par des amateurs. A l’Opéra-Comique, on honore le bicentenaire de la naissance de Gluck en donnant Orphée avec Claire Croiza, Alceste avec Félia Litvinne, et Iphigénie en Tauride avec Mme Jacques Isnardon.

Salle Favart, le 1er janvier 1914 marque les débuts d’une nouvelle équipe administrative. Directeur depuis 1898, responsable de beaucoup de créations mémorables (Louise, Pelléas, etc.) Albert Carré part prendre les commandes de la Comédie-Français et laisse l’Opéra-Comique à un triumvirat composé de Pierre-Barthélémy Gheusi et des frères Emile et Vincent Isola (ils resteront en place jusqu’au 15 octobre 1918). Le mois de janvier est encore occupé par la programmation de Carré : on crée avec succès La Vie brève, de Manuel de Falla, dont la création mondiale a eu lieu à Nice en avril 1913, et une Francesca da Rimini d’un certain Franco Leoni, compositeur italien établi à Londres, d’après une pièce anglaise traduite en français par Marcel Schwob. « Ce n’est vraiment pas la peine, quand on la Françoise de Rimini d’Ambroise Thomas, d’en aller chercher une comme celle-ci », déclarera un critique à l’issue de la représentation (personne ne songe alors à celle de Zandonai, créée à Turin en février 1914).

A leur arrivée, Gheusi et les frères Isola annoncent leurs projets. La première création sera La Marchande d’allumettes, de Tiarko Richepin (son père, l’écrivain Jean Richepin, avait inspiré des opéras à Massenet, Xavier Leroux et Gabriel Dupont), sur un livret de Mme Edmond Rostand et Maurice Rostand, avec Jean Périer en joueur d’orgue de barbarie. Faute de temps nécessaire pour monter le nouvel opéra d’Alfred Bruneau, Les Quatre Journées (qui ne sera créé qu’en 1916), les nouveaux directeurs optent pour redonner Le Rêve : « Il est écrit que le spectacle rétrospectif des révolutions ne semble plus qu’un jeu d’enfants. Le compositeur de L’Ouragan et de Messidor éveilla bien des colères. C’est tout juste s’il n’est pas réactionnaire aujourd’hui. MM. Gheusi et Isola ont eu bien raison de reprendre cette œuvre où se révèle la personnalité du musicien » (Comoedia). Outre le répertoire maison qui continuera à être défendu (on célèbre en 1914 la 1675e représentation de La Dame blanche, la 850e de Manon), Mary Garden fait miroiter un retour des Etats-Unis afin de présenter sa version du Jongleur de Notre-Dame, où elle interprète le rôle-titre initialement conçu par un ténor, mais ces représentations sont repoussées à l’automne, Garden devant également revenir en 1915 pour créer Gismonda d’Henry Février.

La deuxième grande création de l’année a lieu le 15 mai 1914, Mârouf, d’après un conte des Mille et une nuits ajouté à la version Galland par Joseph-Charles Mardrus. La musique est due à Henri Rabaud, premier chef d’orchestre de l’Opéra depuis 1908. « Fils d’un excellent professeur de violoncelle au Conservatoire, petit-fils, par sa mère, du fameux flûtiste Dorus [et petit neveu de Julie Dorus-Gras, créatrice de La Muette de Portici, des Huguenots, de La Juive…], M. Henri Rabaud était âgé seulement de vingt ans lorsqu’il obtint le grand prix de Rome en 1894. Il ne perdit pas son temps ensuite, comme on peut le voir par cette liste rapide des œuvres qu’il fit exécuter depuis lors : deux symphonies ; deux poèmes symphoniques (La Procession nocturne et Tityre, tu patule recubans) ; Job, oratorio en quatre parties ; le Psaume IV, pour chant, chœur et orchestre ; Eglogue et Divertissement sur des chansons russes, pour orchestre ; un quatuor à cordes ; et pour le théâtre, La Fille de Roland (Opéra Comique, 1904) et Le Premier Glaive (Arènes de Béziers, 1908) » (Le Ménestrel). Après Mârouf viendront encore plusieurs opéras : L’Appel de la mer d’après J.M. Synge (1924), Rolande et le mauvais garçon (1934), Martine (1947) et Le Jeu de l’amour et du hasard (1954, posthume, Rabaud étant mort en 1949).

De Mârouf, la critique salue la fantaisie et la franche gaieté, devenues inhabituelles même Salle Favart. « La musique est de M. Rabaud, compositeur estimable et estimé, qui, si je ne me trompe, abordait pour la première fois le genre gai. Elle est, à sa manière, non moins réussie que le livret : vive, élégante, amusante et d’une parfaite tenue. Sans doute, elle appartient au genre modéré – centre droit, dirais-je volontiers. Elle n’offre point les excès de bouffonnerie que le sujet eût pu comporter, ni aucune débauche de couleur orientale – tout ceci en manière de définition et non point de critique. Mais par son aisance, son animation de bon aloi, elle a plu et continuera de plaire ; et peut-être l’épithète ‘irréprochable’ est-elle celle qui lui convient le mieux » (Comoedia).

« La dernière représentation, à l’Opéra-Comique, de Mârouf, savetier du Caire, qui a marqué la clôture annuelle de la salle Favart, a été signalée par un incident qu’il importe de faire ressortir. Le ministre des Beaux-Arts assistait à cette représentation. Pendant un entracte, il a fait venir M. Henri Rabaud, qu’il a d’abord très chaleureusement complimenté, et lui a appris qu’il était fait chevalier de la Légion d’honneur à l’occasion du grand succès de Marouf. Tout le monde applaudira à une distinction accordée tout spontanément à un véritable quoique très modeste artiste, à un musicien de grand et beau talent, à l’auteur d’une œuvre musicale vraiment française » (Le Ménestrel).

Après cette représentation de Mârouf, des travaux sont prévus Salle Favart : « On procédera à la réfection complète des loges, des baignoires et des fauteuils. L’éclairage de la salle sera modifié. Des appareils électriques spéciaux, qui donneront une lumière adoucie, seront installés dans les baignories et les loges. On créera un nouveau foyer des chœurs. Enfin, les travaux ont commencé déjà par l’installation de l’ascenseur destiné aux abonnés, et qui fonctionnera dès l’ouverture de la saison » (Le Ménestrel). Hélas, ces travaux n’auront jamais lieu. Le 31 juillet, la représentation de Faust à l’Opéra est annulée. Le 1er août 1914 à 16 heures, la France déclare la mobilisation et entre dans le conflit mondial déclenché par l’assassinat de l’archiduc d’Autriche François-Ferdinand à Sarajevo. Le même jour, meurt le jeune compositeur Gabriel Dupont, qui s’était fait remarquer avec trois opéras : La Cabrera (lauréat du concours organisé par l’éditeur Sonzogno, 1904), La Glu, d’après Jean Richepin (1909), et La Farce du cuvier (1912).

Gheusi, directeur de l’Opéra-Comique est mobilisé. Dans une atmosphère cocardière et xénophobe, alors que les chants patriotiques remplacent les opéras, la presse adopte un ton d’une ironie noire contre « la maladie wagnérienne » incarnée par ce Parsifal créé en grande pompe en début d’année. « Tandis que depuis plusieurs mois l’Allemagne emploie tous ses efforts à jeter le trouble et la perturbation à travers toute l’Europe pour en arriver au point où nous en sommes, des écrivains à l’esprit calme et rassis ne songeaient qu’à faire resplendir à nos yeux les beautés de Parsifal et à magnifier encore le génie de Wagner, qu’on n’avait pas suffisamment mis en relief jusqu’ici. C’est ainsi qu’on vient, depuis quelques semaines, de nous gratifier de deux nouvelles gloses du chef-d’œuvre. Enregistrons donc simplement la publication de ces deux écrits, sans qu’il nous semble utile d’en parler autrement à l’heure présente » (Le Ménestrel).

Pour l’automne, l’Opéra-Comique prévoyait notamment de monter La Ville morte (aucun rapport avec Korngold), opéra coécrit par Nadia Boulanger et son mentor Raoul Pugno, sur un livret de D’Annunzio. En fait, la Salle Favart ne rouvrira ses portes que le 6 décembre 1914, en matinée, avec La Fille du Régiment : nul doute que le « Salut à la France » fut particulièrement apprécié dans ce contexte. Dès le mois d’août, on évoquait déjà la possibilité de rouvrir le 10 septembre « avec un spectacle dont La Fille du Régiment serait le morceau de résistance… L’œuvre de Donizetti serait entourée d’intermèdes patriotiques et, bien entendu, ces spectacles auraient lieu au bénéfice des blessés de terre et de mer ». La gaieté et la fantaisie de Mârouf étaient désormais bien loin.