Une création très appréciée au Kennedy Center de Washington le 13 mars dernier (America, pour soprano solo, violon solo et orchestre de chambre), Le Phénix, concerto pour violoncelle et orchestre (avec Emmanuelle Bertrand et les orchestres de Saint-Étienne et des Pays de Loire, respectivement les 14 et 26 mai prochain), Olympe de Gouges, la voix de la liberté, forme opératique pour soprano-comédienne et quatuor à cordes avec Cécile Achille et le quatuor Tana) le 12 avril, ou encore La Quête de Merlin, avec les Musiciens de Saint-Julien le 7 mai au Volcan du Havre, pour ne retenir que vos derniers opus, écrits dans les six derniers mois et qui témoignent d’une très intense activité, comme d’un grand intérêt pour la voix… Avec cinq opéras à votre actif, ainsi que de nombreuses pièces qui s’y apparentent, votre riche catalogue, de près de 160 opus à ce jour, fait une place de plus en plus importante à la voix, qu’il s’agisse d’œuvres lyriques pour la scène, de mélodies, de pièces pour ensembles vocaux ou chœurs ou encore de contes et de spectacles musicaux. Expliquez-nous votre relation au verbe, parlé comme chanté.

Aussi loin qu’il m’en souvienne, j’aime chanter les mots, inventer de la musique pour porter les histoires, créer un cocon sonore qui les accompagnent, les portent vers les autres, interprètes ou public. C’est une sorte d’amour irrépressible pour les mots chantant à l’intérieur et, par le prisme de la musique, vibrant à l’extérieur, pour l’Autre. A l’opéra, à la scène, c’est le drame, la théâtralité, la projection d’une histoire à rêver en musique qui me portent, m’enlacent presque (pour exprimer le sentiment physique qui m’habite alors). L’opéra est en quelque sorte le jeu rêvé d’un enfant dans sa chambre, qui a pris corps dans ma vie de compositeur. Et cela croît, pour mon plus grand bonheur. La musique me vient très facilement lorsque le poème ou le texte me chantent. C’est une relation très intime qui se créée alors, comme si cela avait été écrit pour telle courbe mélodique, tel accord accompagnant. L’évidence du moment…

Quel est votre rapport à la mélodie ?

Le genre de la mélodie, du lied, qu’il soit accompagné au piano, par un ensemble instrumental ou un orchestre est pour moi une grande source d’inspiration et nourrit mon écriture opératique. J’aime accompagner la langue par mes notes, être curieux aussi des auteurs et autrices de notre temps, aimer les poétesses et poètes. La mélodie est un genre qui me semble toujours d’actualité, et la frontière est parfois mince avec l’opéra. Par exemple, lorsque j’ai composé en quelques courts mois seulement Fando et Lis, j’ai laissé la mélodie s’exprimer « naturellement », c’est-à-dire sans doute, sans censure préalable, comme un flot parfois continu. Ainsi, le duo M’abandonne pas je n’ai que toi (proposé à l’écoute) qui réunit ce couple, est venu d’un souvenir mélodique quasi enfantin de gammes et modes ascendants et descendants. De même, l’air intitulé Rumbala (aussi proposé à l’écoute), chanté par Fando seul, est venu d’un trait. Ne restait qu’à le passer à l’orchestre, à jouer avec les timbres et les couleurs. Je crois qu’à l’instar des opéras du passé, il est toujours possible de « sortir de l’œuvre globale » des airs d’un opéra contemporain, et de les proposer en récital au public. C’est même une manière de faire vivre différemment l’opéra, en chant piano, en donnant envie de la scène, de l’orchestre.

La mélodie n’est et ne fut pas que cantonnée à la voix accompagnée du piano, ce qui d’ailleurs est une magnifique forme en soi. Par le passé, il y a eu des cycles magnifiques pour voix et orchestre chez Berlioz, Mahler, Boulanger, Sohy, Varèse… Mais je trouve que c’est un genre pas assez usité et rêve de pouvoir travailler à un cycle pour voix et orchestre avec une grande artiste lyrique telle que Marie-Nicole Lemieux ; et j’aime réaliser mes rêves. J’ai ainsi pu, avec joie, orchestrer certains airs celtes arrangés par Beethoven pour Bryn Terfel, et pense à lui écrire un cycle pour baryton et harpe, ou encore écrire à nouveau pour Marie-Laure Garnier, une de nos grandes voix.

Je crois qu’il est aujourd’hui possible d’ouvrir le genre de la mélodie vers des formats plus opératiques incluant une mise en scène, à l’instar de l’expérience récente faite par Barbara Hannigan avec La Voix humaine. Elle est dans le vrai, et fait vivre cette évidence : une mélodie, même pour chant et piano ou avec orchestre, est aussi et déjà du théâtre en musique.

Voix solistes, mais aussi voix collectives… La pratique chorale, de l’ensemble à un chanteur par partie au chœur, petit comme grand, y compris pour voix d’enfants vous motive. Pouvez-vous nous expliquer ?

Au sujet du chœur ou de l’ensemble vocal, je suis heureux de constater qu’en France, depuis une trentaine d’années et à l’image du chœur accentus créé par Laurence Equilbey, de nombreuses autres phalanges professionnelles ont vu le jour ou se sont développées, portées par des artistes tels que Nicole Corti, Roland Hayrabedian, Valérie Fayet, Lionel Sow, Cathetine Simonpietri, Mathieu Romano, Léo Warynski, Denis Comtet, Louis-Noël ou Simon-Pierre Bestion de Camboulas… J’ai eu l’occasion et la joie de travailler avec un grand nombre d’entre eux, et cela nourrit mon rapport au son, au mot, à la théâtralité du verbe, en harmonie. Je considère d’ailleurs le développement choral-vocal, quel qu’il soit et à tous les endroits, comme quelque chose de majeur pour notre art en général.

Lorsque j’ai écrit Allez dire à la ville en 2000 pour Les Cris de Paris dirigés par Geoffroy Jourdain, j’avais désiré l’écrire « pour orchestre vocal », mention qu’André Jolivet avait faite apparaître dans son œuvre Épithalame et qui m’a beaucoup inspirée. On peut en effet « orchestrer » les voix, se servir de leurs multiples couleurs et modes d’émission, mais, à mon sens si l’œuvre l’appelle. J’aime à les mixer, à varier les dispositions vocales tout en étant tenu par un principe de rationalité inhérent à la voix humaine, à ses capacités qui, à la différence des lutheries instrumentales, restent peu ou prou les mêmes qu’il y a des siècles. J’aime tant la pratique polyphonique ! L’étude des contrepoints anciens mêlée à la recherche de nouveaux modes d’écriture me nourrissent pour faire vivre des textes.

J’aime aussi choisir des textes porteurs de spiritualité, au-delà même des cultures les ayant favorisés. Ainsi, Sources, est composé de trois mouvements, respectivement sur des textes de Marie de l’Incarnation, d’Ahmed Yasavi et enfin du rituel de Yom Kippur. Je crois en la portée de musiques écrites sur des résonances communes. Surtout aujourd’hui… C’est aussi pour cela que j’ai choisi cette saison de répondre à une commande de Radio France, pour l’Ensemble Les Surprises, en mettant en musique La Nuit obscure, d’après le magnifique texte de Jean de la Croix. Des réflexions et témoignages sur la vie, son sens profond, se trouvent aussi dans des textes plus profanes que j’ai utilisés pour des œuvres polyphoniques telles que La Mésange (Apollinaire), Le Christ aux Coquelicots (Christian Bobin) ou encore Une Odyssée, pour l’ensemble Musicatreize. J’ai composé cette dernière – au propre et au figuré – comme un voyage initiatique d’un Ulysse des temps modernes, d’après d’Homère, mêlé de textes traditionnels basques, bretons, judeo-andalous, maltais…

Enfin, en ce qui concerne l’écriture pour les jeunes chanteuses et chanteurs, elle fut une part non négligeable de mon travail dès le début de ma carrière, que ce soit pour la Maîtrise de Radio-France (Trois Prières), celle de Notre-Dame (Un grand vent s’est levé) ou pour les enfants d’une école de Bourges (La Source des mots d’après Andrée Chedid) ou du dispositif Demos (Libertés, Cantate pour deux orchestres et deux chœurs d’enfants, d’après Éluard, Rimbaud, Dickinson, Whitman, créé le 21 juin 2024 à la Philharmonie de Paris). Bien entendu, on doit s’adapter aux faisabilités, aux possibilités de chaque groupe (même si on peut aller plus loin que ce que l’on pense souvent) et cela est très nourrissant.

Mais je ressens le besoin de faire une pause en ce sens pour me concentrer maintenant sur l’opéra, l’art lyrique en général, la voix au théâtre aussi. Néanmoins, je ne peux qu’inciter mes jeunes collègues à pratiquer ou découvrir l’écriture pour les voix et celle pour les jeunes en général. L’écriture pour les voix de jeunes et très formatrice, et je trouverais important que l’écriture vocale soit davantage abordée dans les parcours des classes de composition. C’est tout aussi important que l’étude de celle des instruments ou de l’orchestre à mon sens.

La scène et ses ressources, de la contemplation à l’action ?

Oui, et j’aime à mettre en musique des histoires au théâtre. C’est un domaine qui parfois peut se rapprocher du mélodrame – pas si éloigné du slam – ou du théâtre musical – genre plus indéfini et permettant toutes les rencontres. Ainsi, j’ai écrit Bleu, un mélologue pour comédienne et ensemble pour le Paris Mozart Orchestra et Élissa Alloula, pensionnaire de la Comédie-Française ; aussi La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier pour Daniel Mesguich, commande du Festival des Forêts via son directeur Bruno Ory-Lavollée, ou encore Symphonie pour une Plume, avec Florence Lavaud, pour comédien et l’Orchestre National de Bretagne. Je travaille actuellement à Fort d’après la pièce de Catherine Anne, qui sera créé bientôt en Avignon. J’aime à superposer voix parlée et musique, à rythmer le parlé, à faire chanter et bruiter le verbe… Mais tout ceci est technique, et de l’ordre du « moyen ». Je dois avant tout rester au service d’une chose : la courbe dramatique, en cohérence avec l’énergie que la musique déploie. C’est je crois la recette d’un opéra réussi, d’ailleurs. La mise en scène est aussi primordiale, évidemment. Elle est un révélateur qui me permet avec fascination de découvrir mes œuvres éclairées par elle. J’aime à former un vrai binôme avec l’artiste qui en a la responsabilité.

La Fontaine, Voltaire, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, Aimé Césaire, Fernando Arrabal, Andrée Chedid, Christian Bobin, Laurine Roux, Claude McKay, Caroline Barbier de Reulle, Xavier Grall, Vanessa Bertran, Dominque Lambert, Mathieu Ferey, Cyril Deydier, pour ne citer qu’une partie des auteurs et autrices que vous avez mis en musique… comment choisissez-vous vos textes, poèmes ou livrets dans ce si éclectique catalogue ?

Je suis d’abord ce qu’on appelle un grand lecteur, peut-être même un lecteur compulsif, et passe aujourd’hui probablement plus ou autant de temps à lire qu’à écouter de la musique. Je lis aussi bien de la poésie (beaucoup) que des essais, des romans, du théâtre, des biographies diverses, et des livres plus pointus sur la géopolitique, la sociologie, la spiritualité, la psychanalyse, l’histoire… La recherche de livres, portée par la curiosité est un grand plaisir. J’aime flâner et faire chauffer ma carte bleue au Divan, cette merveilleuse librairie du 15e arrondissement, véritable temple aux trésors.

La lecture en elle-même me provoque parfois des mises en musique immédiates, ou des idées de structures d’œuvres à venir, comme des élans directs, des évidences fugaces. C’est ainsi qu’est né Bérengère, oratorio créé au festival de l’Épau en 2023. C’est une mise en musique de la vie de cette reine d’Angleterre, dite « de Navarre », pour laquelle j’ai dû lire énormément de sources historiques pour « initiés ». J’ai eu plaisir à en écrire le livret et crois d’ailleurs que ce type de travail me permet de juguler le désir que j’avais enfant d’être historien, égyptologue… Si Poulenc a écrit la belle formule J’écris ce qui me chante, je pourrais dire à mon propos J’écris ce qui chante en moi. Dès lors, fi des époques, des styles ou des langages : lorsque la musique des mots chante, je l’écris. Au même titre que le travail avec les metteuses et metteurs en scène, j’aime à parfois collaborer avec les autrices et auteurs des livrets. La discussion nourrit d’ailleurs aussi mon travail d’écriture musicale. Cela va dans les deux sens donc, et il m’est important d’être en phase avec ce que je dois faire chanter, sur les plans rythmiques, prosodiques, symboliques aussi.

J’écris donc beaucoup de musique en français, en latin ; mais, depuis un certain temps, le monde anglo-saxon m’attire de plus en plus, et je travaille avec joie d’après des poèmes en anglais, avec la conscience que je dois être très sensible au rythme de cette langue, à sa prosodie. Une obligation à progresser en apprenti polyglotte, en somme !

Enfin, le choix poétique parti d’un heureux hasard m’amène parfois au désir d’exhaustivité. C’est ainsi que j’ai écrit Le Guetteur Mélancolique d’après Apollinaire en utilisant l’ensemble des poèmes du cycle, à l’instar du long travail de composition autour du grand texte Le Christ aux Coquelicots de Christian Bobin, que j’ai eu la chance de côtoyer. J’aime la contrainte consistant à conserver la totalité d’un cycle ou d’un recueil dans la forme que lui a donnée l’écrivain. J’ai aussi la chance de connaître de nombreux auteurs et autrices, et de pouvoir rêver avec eux à de prochains projets d’opéras, d’œuvres scéniques, de cycles de mélodies…

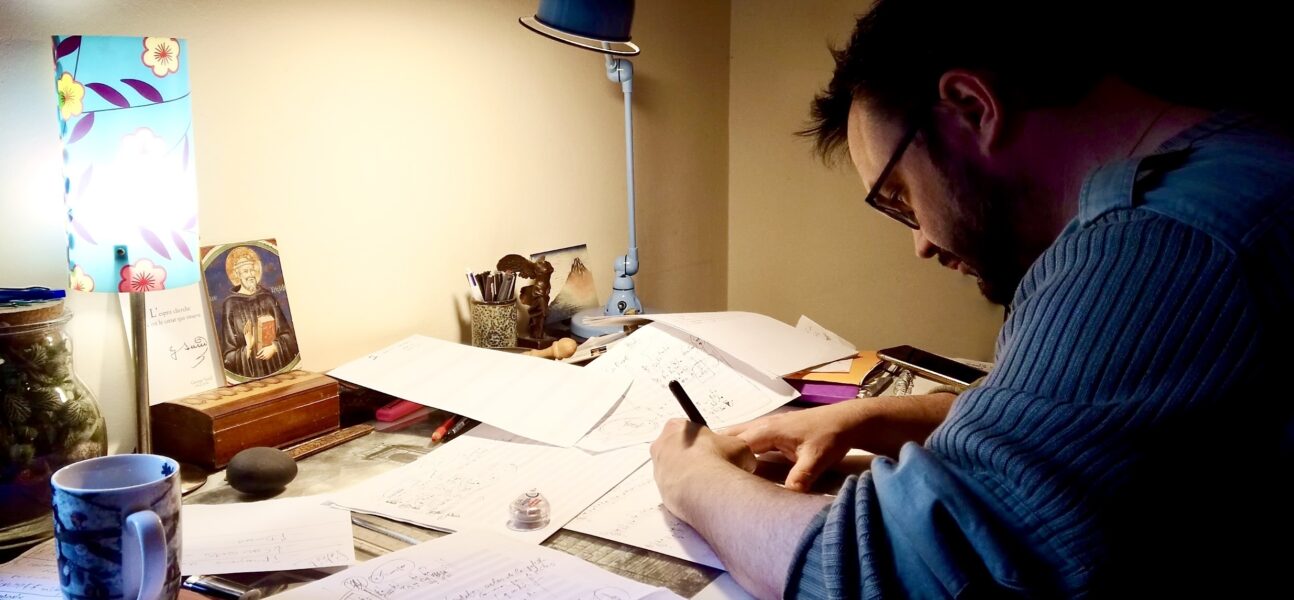

La mémoire, le geste et la main reviennent fréquemment dans vos propos. Quelle importance leur accordez-vous ?

J’ai un plaisir « physique » à écrire : j’aime la sensation du stylo sur le papier. Cela rejoint le fait que mon oreille intérieure a été formée par la main et le geste d’écriture, relié aux sons. Et il est aussi vrai que j’ai toujours eu l’impression de mieux retenir lorsque mon apprentissage passait par l’écriture manuscrite.

Concernant la mémoire, il me semble important d’avoir conscience de toute l’histoire qui nous précède. J’aime cette citation attribuée à Bernard de Chartres : Nanos gigantum umeris insidentes (nous sommes « des nains sur des épaules de géants »). Aujourd’hui, je pense que nous pouvons jeter un regard bienveillant, admiratif, compréhensif mais aussi critique sur les positions et propositions artistiques et musicales d’après la Seconde Guerre mondiale. Car enfin, fantasmer la table rase, c’était paradoxalement se positionner face à ce passé qu’on voudrait « liquider ». S’interdire, ou pire, interdire certaines rencontres harmoniques dans les œuvres, c’était se positionner face à elles et, par le simple fait de s’en empêcher, écrire une musique qui vivait d’interdits plutôt que de choix et d’élans en toutes libertés. Mais ce positionnement a conduit aussi à des chefs-d’œuvre. Nous sommes la somme de ce que nous avons reçu, écouté, lu, vu, senti, rencontré. Et ce qui nous fait unique, c’est cet espace merveilleux situé à la rencontre du désir d’exprimer en musique le ressenti du monde. Pour le reste, les questions dites « esthétiques » ou de « langage » me sont assez étrangères. Mon idéal est de pouvoir écrire ce qui me chante, voire ce qui m’enchante.

L’esprit débridé et profond de Voltaire, sa causticité, sa cocasserie, son ton sentencieux et bouffon, son message, universel et intemporel, ont séduit Bernstein, dont le Candide est devenu un classique, mais aussi Paul Mefano, avec Micromégas (Festival d’Avignon 1988). A votre tour, vous vous êtes approprié le conte de Voltaire, entre rire et savoir, légèreté et profondeur… (proposé à l’écoute). N’êtes-vous pas voltairien vous-même, avec ce que cela implique de doute, de questionnements, d’engagement, de lucidité, d’amour de l’homme ?

Il y a une très grande part de l’œuvre de Voltaire à laquelle j’adhère, mais aussi parfois des propos, par exemple sur les femmes, qui sont plus que contestables. Il est donc important de faire la part des choses.

Si je devais me définir, ce serait : républicain, laïque, universaliste, en quête de spiritualité mais non assujetti à un dogme ; profondément attaché aux questions actuelles d’équité, de représentativité et de justice aussi, face à certains habitus, mais essayant de ne pas tomber dans les pièges démagogues des extrêmes ou de certains et certaines opportunistes.

Dès lors, ce Voltaire me parle, pour les qualités et caractéristiques que vous citez, et ses Contes Philosophiques tout particulièrement, en ce qui concerne l’opéra, la scène. J’ai ressenti une grande joie à mettre en musique, sur un livret d’Alexandre Castant, les derniers chapitres de Micromégas, sur une idée de Bruno Letort, directeur artistique du festival belge Ars Musica. Avec le remarquable ensemble Musiques Nouvelles dirigé par Jean-Paul Dessy, j’avais un véritable petit orchestre d’une douzaine d’instruments à faire sonner « symphoniquement ». Il me fallait respecter aussi l’humour et l’esprit inhérent au sujet abordé : les limites des jugements par nature, la prétention des Hommes, l’aspect parfois effrayant des questions métaphysiques profondes… En remettant ainsi l’homme à sa place, il me semble qu’il nous propose de faire usage de notre raison, de notre liberté de ton, de parole, d’expression. Ceci est bien en résonance avec les problématiques actuelles me semble-t-il… Dans Zadig, il pointe aussi la bêtise du dogme et son éloignement du chemin spirituel. J’aimerais bien en faire aussi un opéra, en plusieurs petits épisodes, comme autant de chapitres décrits par Voltaire dans ce conte.

J’ai enfin aimé proposer pour Micromégas un casting lyrique totalement féminin car, si le mot Homme inclut bien entendu les femmes dans ce Genre Humain, j’éprouvais aussi un désir musical et sonore bien particulier. Et si l’époque de Voltaire était essentiellement dominée par les hommes, la nôtre, heureusement, a bien évolué et évolue sur ce point. Katalin Károlyi, Blandine Coulon et Elise Gäbele furent remarquables. Je fus très chanceux !

Du Livre de Camille en 2000, à Fando et Lis en 2018, en passant par Stella et la Maître des Souhaits, La Montagne Ouverte, Micromégas, votre activité semble s’orienter de plus en plus vers la forme opératique. Quels sont vos prochains projets ?

Eh bien oui, je souhaite me consacrer à l’opéra et à l’art lyrique, en grande partie. Et les projets se multiplient, bien différents les uns des autres. J’ai à cœur d’y aborder différents types de sujets : la mise en lumière de vies – de femmes en particulier – exceptionnellement inspirantes qui diffèrent de certains habitus de l’opéra «traditionnel», un roman actuel très connu du grand public et centré vers l’adolescence, un projet bien avancé dans lequel (et c’est pour moi primordial en ce qui concerne l’opéra contemporain) on pourra rire !

Tout d’abord donc, en collaboration avec David Christoffel, Un Match, pour l’opéra de Reims, avec le soutien des Frivolités Parisiennes et d’autres partenaires. Cet opéra, mis en scène par Sofia Betz, est axé autour du monde du football. En effet, ce sport si mondialement populaire contient un immense potentiel dramatique, que ce soit en termes de match, de compétition mais aussi autour de la vie des artistes : les destins multiples, d’intérêts mêlés et croisés. C’est un monde où l’on retrouve aussi tous les enjeux humains : compétition, tricherie, jalousie, joie, puissance du collectif… Et nous traitons tout cela en football mixte. Nous jouons aussi avec le ridicule de certaines situations et espérons apporter un vent de fraîcheur aux publics rémois, parisien et autres. C’est une pièce dans laquelle David Christoffel composera une partie électronique. Nous y mixerons nos univers par moments. J’aime ce genre de défi.

Toxic également, opéra d’après un livret de Mathieu Ferey et Cyril Deydier, qui questionne les multiples addictions du monde moderne. C’est une pièce d’un format plus important concernant l’orchestre et le format.

Je mets en place aussi un projet lyrique avec ensemble vocal, d’après une grande figure féminine, avec ensembles vocaux. Autre chose aussi avec l’autrice Maylis de Kerangal, et enfin une récente idée avec Caroline Barbier de Reulle, née après notre spectacle récemment créé Olympe de Gouges, la voix de la liberté.

Des idées d’opéras, je n’en manque pas !

Quel regard portez-vous sur les difficultés que rencontre la filière « opéra contemporain » ?

Comme l’a si bien dit Molière, « de tous les bruits connus de l’homme, l’opéra est le plus cher ». C’est en partie vrai aujourd’hui. Un concert au Stade de France avec scène amovible, équipé pour recevoir 60 000 personnes, lumière, pyrotechnie et tant et tant de postes budgétaires coûte infiniment plus cher. Mais il rapporte aussi, et c’est bien là que nous sommes en situation de faiblesse. L’élitisme n’est pas une question de prix mais aussi de sujet. C’est parfois difficile d’aller voir des histoires auxquelles on ne comprend pas grand-chose ou dont les sujets nous dépassent, sont lointains… Il faut renouveler les sujets, ancrer l’opéra dans une modernité et apporter aussi de la joie aux gens, faire rêver, transporter.

Alors, art élitiste ? Comparons le prix d’un concert de Beyoncé avec celui d’une séance d’opéra à Nancy ou ailleurs. Où est le rapport « bourgeois » au coût de la place ? Mais nous sommes et resterons sans doute moins attractifs, moins « fun », moins mondiaux, moins tout. Et beaucoup de personnes avec pourtant peu de moyens mettront des mois de côté pour se procurer un précieux sésame à plusieurs centaines d’euros pour une soirée en compagnie de Taylor Swift, sésame correspondant parfois à une saison d’abonnement dans une maison d’art lyrique. En fait, tout cela est normal et est la résultante d’une société qui change plus vite que nous. La pop est la musique majoritaire aujourd’hui, celle qui écrase tout, talonnée par le rap. Tout en gardant nos valeurs, nous avons néanmoins certainement à y apprendre, en terme d’économie, et pourquoi pas aussi en terme de micro-influence vers la musique « contemporaine ». Ce ne serait pas la première fois qu’elle s’inspirerait des musiques les plus populaires, après tout. Je considère d’ailleurs West Side Story comme l’un des plus grands opéras du XXe siècle.

Mais je me refuse à penser que nous devons rester étrangers à cette question d’ouverture aux multiples publics, à la question numéraire de notre public aussi, comme certains le pensent. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Peut-on se réjouir de salles pas assez pleines ? Cherchons encore les moyens d’occuper un espace médiatique un peu plus large, comme nous le faisons déjà tant, continuons de résonner face aux questions du monde, sociales, environnementales, d’habiter notre art en lien avec les technologies actuelles, les livres actuels, d’autres formes d’art… Pourquoi telle exposition d’art moderne suscite-elle une queue de 200 mètres, pourquoi tel spectacle de danse rencontre-il un succès phénoménal ? Pourquoi tel nouveau livre, tel album, tel clip… et pourquoi pas nous ? Dans ce « nous » je m’inclus, en tant que compositeur « savant » vivant.

Regardez des séries populaires comme Fargo, par exemple. La qualité de la musique proposée par Jeff Russo y est remarquable, moderne, et côtoie avec bonheur des œuvres de Brahms, Debussy, Fauré, Jolivet… Il faut oser non ? Et ça marche, et ça rencontre un large public, même si ici la musique n’est pas « au premier plan ». Peut-être devons-nous penser aussi le spectacle opératique en ce sens : non avec une musique d’ameublement comme l’écrivait Satie, mais avec une musique au total service de la scène. Si le monde a changé en termes d’offre culturelle, de temps disponible pour l’écoute, de dématérialisation, cette question de l’histoire que l’on raconte reste première. Et les metteurs et metteuses en scène y ont aussi leur part de travail à faire. Dans son livre L’Opéra s’il vous plaît, Jean-Philippe Thiellay aborde certains de ces sujets avec beaucoup d’à-propos. Je me dis souvent aussi que le corps rythmique du public n’est pas assez sollicité. Il y a peut-être quelque chose à creuser ici.

Il faut bien garder en tête que l’art lyrique est souvent déconnecté de la réalité des jeunes, par le simple fait qu’ils n’écoutent quasi pas, pour l’écrasante majorité d’entre-eux, cette manière de chanter si particulière. En comprennent-ils dès lors les paroles (mêmes quand elles sont en français) ? Le sens ? Quelle histoire est racontée ? Rappelez-vous cette scène du film Intouchables, avec un jeune Omar Sy hilare devant un opéra, son art du chant et sa mise en scène. Ces clichés, pas toujours si dénués de fondement, nous collent à la peau, comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Mais nous ne pouvons pas tout faire : le travail de l’école, celui qu’une nation devrait entreprendre plus vers ses jeunes, celui des médias en général, du moins ceux du service public qui ne proposent pas assez de moments de rencontre visuelles avec l’opéra contemporain. Je garde un beau souvenir de ma participation au dispositif 10 mois d’école et d’opéra à l’Opéra de Paris il y a dix ans. C’est une voie à suivre, qu’il faudrait développer.

Mais bien sûr, l’opéra, ce n’est pas facile à produire. Je suis heureux de voir que l’opéra contemporain a malgré tout sa place dans de belles maisons comme l’Opéra Comique, l’Opéra de Paris, mais aussi au sein de la Co[opéra]tive qui regroupe plusieurs maisons et participe à une large idée de coproduction (Les Ailes du désir de Louati). J’ai vu encore des productions remarquables à La Monnaie de Bruxelles (Dusapin, Attahir), à Bordeaux (Soh), et ailleurs. Évidemment, il y a des conjonctures économiques, mais il me semble que nous pourrions aller encore plus loin dans le nombre de productions contemporaines, dans les partenariats. Nous pouvons innover, j’en suis sûr, encore davantage dans la manière de faire rayonner les opéras contemporains, à l’opéra comme dans la cité. En tout cas, je ne conçois aujourd’hui mes œuvres opératiques que sous cet angle. Car il faut qu’un opéra nouveau vive, soit joué plusieurs fois dans différents endroits pour avoir sa chance, pour aussi être pris en main par les interprètes. Je lisais récemment dans la revue Diapason une interview de Peter Gelb, le directeur du MET de New-York. Quatre opéras créés, des séances combles, des réussites remarquables et très relayées… Et si le salut de nos maisons passait par le risque d’être encore plus de notre temps, de travailler plus avec la musique des vivantes et des vivants, de questionner notre monde, de se servir des dernières technologies, de donner ainsi l’occasion aux créateurs et créatrices de se rencontrer, de créer ensemble ? Il faut aussi nous faire confiance, car nous sommes une caisse de résonance des problématiques et sujets importants de notre époque.

Un vœu ou un message en direction du public, ou des programmateurs ?

En ce qui concerne le public : soyez ouverts et curieux ! Parfois vous serez déçus, mais parfois vous garderez en vous quelque chose que personne ne pourra vous reprendre : le souvenir nourrissant d’émotions uniques, de moments si précieux qu’ils auront un goût de revenez-y. Donnez-nous et donnez-vous cette opportunité. Nous sommes nombreux à souhaiter aller vers vous, vous rencontrer, vous surprendre, vous émouvoir, vous bousculer un peu aussi.

Les programmateurs ? C’est difficile car il faut faire avec moins de moyens, avec des collectivités qui suivent parfois plus ou moins, avec des moyens publics amputés… Je dirais, le plus sincèrement du monde : et si nous nous faisions encore plus confiance ? Certains compositeurs et compositrices savent s’adapter au contexte économique imposé, mais doivent se faire entendre. Ils sont dans une réflexion créative et pragmatique, à l’image de responsables de compagnies. Le risque de la création, des reprises aussi, peut être relatif quand, en amont, l’intelligence de l’adresse de l’œuvre au public a été pensée, en ce qui concerne l’œuvre elle-même mais aussi sa communication, son financement, sa couverture médiatique.

À titre personnel, je veux faire mienne cette phrase de Debussy : « Mais, une fois pour toutes, l’Opéra devrait être un théâtre modèle », à laquelle j’ajouterais : « à l’image d’une vie idéale embrassant le spectre si large des émotions humaines et des questions et enjeux que nous propose et impose le monde. »