Pietro Mascagni rapportait l’aimable invitation d’un honorable vieillard — nommé Giuseppe Verdi — de mettre musique un livret qu’il avait fait écrire, intitulé Re Lear. A la légitime question : « Maestro, et pourquoi n’avez-vous pas, vous-même, mis en musique Le Roi Lear ? », la réponse fut : « La scène dans laquelle le roi Lear se trouve face à la forêt m’épouvanta ! ». On connaît l’admiration et la déférence que Verdi vouait à Shakespeare, précurseur de tant d’écoles littéraires, au point que le compositeur concluait : « È il papà di tutti », il est le père de tous, à commencer par l’alliance hugolienne fameuse du sublime et du grotesque, qui ne manquera pas d’inspirer tant de compositeurs. Une déférence qui allait jusqu’à s’indigner que l’on ose mettre des ballets dans Hamlet (allusion à l’opéra d’Ambroise Thomas). Durant des années, King Lear devait hanter Verdi qui chargea l’estimable Salvatore Cammarano, le plus romantique des librettistes d’Italie, puis Antonio Somma, finalement auteur de Un Ballo in maschera, de travailler sur un sujet qu’il ne devait jamais mettre en musique…

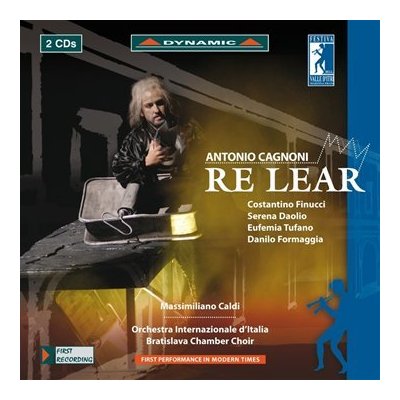

Le plus grand succès de Antonio Cagnoni fut le très sympathique Don Bucefalo (1) (1847), que ce même Festival della Valle d’Itria a fait revivre en 2008, pour nous précieusement relayé par la RAI, puis par la parution Dynamic. L’année suivante, le même festival faisait plus fort encore, carrément créer le dernier opéra de Cagnoni, curieusement demeuré dans les tiroirs du passé…

Le collaborateur de Antonio Cagnoni pour ce Re Lear fut Antonio Ghislanzoni, connu comme auteur du livret d’Aida, mais écrivain à part entière, élaborant des nouvelles pleines d’esprit et de bon sens, des comédies satiriques et même cette curieuse défense des cabalettes, qu’il surnomme « ces sympathiques excitations de la mélodie » (et l’un de ses exemples du genre, toujours redemandé par le public, vient précisément d’un autre opéra de Cagnoni, Papà Martin). Ghislanzoni tire un livret clair et simplifié du drame « intrecciato », comme l’écrivait Verdi, littéralement, et en néologisme : « entressé », c’est-à-dire entremêlé, enchevêtré, impression que laisse la lecture du chef-d’œuvre de Shakespeare. Non que l’écriture en soit confuse mais l’alternance constante de tableaux est impensable à l’opéra, où actions et sentiments doivent être concentrés au possible, offrant toujours une cristallisation, pour citer Stendhal cette fois, une essence… prête à s’enflammer grâce à l’expression passionnée du chant.

La musique d’Antonio Cagnoni laisse une curieuse impression car l’on ne dirait jamais que Cavalleria et Pagliacci « sont passés par là », si le lecteur nous concède cette expression familière mais significative, tant cette musique résonne encore à l’ancienne manière du XIXe perpétuée par Ponchielli et Gomez, alors qu’un Catalani notamment s‘en démarquait, annonçant la « Giovane Scuola ». Pourtant, le trait caractéristique de Cagnoni est la retenue, tant dans le chant que dans l’orchestration, avec une emphase mesurée, plus contenue que chez Ponchielli, et ne tombant jamais dans les vrombissements instrumentaux étourdissants d’un Gomes. Antonio Cagnoni semble continuer paisiblement le melodramma, s’inscrivant parallèlement et dignement aux côtés du « vieux » Verdi, sobre et intériorisé. Quand à la fameuse « scène dans laquelle le roi Lear se trouve face à la forêt », épouvantant le scrupuleux Verdi, Antonio Cagnoni la traite avec une efficacité et une finesse étonnantes. Verdi, peut-être, aurait su revêtir cette scène d’une « grandeur » qui lui appartenait, lorsqu’il traitait musicalement certaines situations l’inspirant particulièrement, mais la réussite de Cagnoni dans cette tâche n’en demeure pas moins. Son inspiration lui dicte par ailleurs une fin touchante, provoquant une émotion sobre qui épouse la délicatesse du texte de Ghislanzoni, faisant expirer la douleur du vieil homme brisé, en même temps que son dernier souffle.

Costantino Finucci prête vie au vénérable « Lear, Re di Bretagna », d’une belle voix de baryton grave mais claire, se faisant légèrement rocailleuse dans l’effort, et possédant le noble phrasé demandé par ce rôle curieux. Il passe ainsi de l’expression digne et noble, à l’espièglerie maladive infantile de la folie, et à la tendresse paternelle lorsque, mêlant rêve, douleur et émotion, il se rappelle la petite Cordelia qui s’asseyait sur ses genoux.

Délicate et chaleureuse interlocutrice à ses deux « méchantes » sœurs, est la Cordelia de Serena Daolio, soprano au timbre limpide mais demeurant ferme dans l’aigu et qui sait passer de la douceur lumineuse à la fermeté de la dignité. Son protecteur Edgaro est le ténor Danilo Formaggia, doté également d’un timbre clair agréable, malgré quelque aigreur sensible dans l’effort (l’aigu en force ayant clairement tendance à se durcir).

Les deux « méchantes » sœurs mezzo-sopranos se distinguent ici par un mezzo plus aigu pour la Gonerilla correcte de Mirella Leone, dont le rôle est en retrait par rapport à celui de Regana, servi par la voix grasse, gutturale et expressive de Eufemia Tufano.

« Il Matto », le Fou du roi, est vocalement un soprano léger à la Oscar du Ballo in maschera mais servant un personnage plus complet qui, comme son nom l’indique, doit, en plus de l’espièglerie, faire montre de la raillerie grave du bouffon, aussi bien que d’une clairvoyante mélancolie pressentant le malheur, facettes bien assimilée par l’interprète Rasha Talaat. On appréciera également les rôles secondaires bien tenus, desquels se distinguent les deux fidèles partisans du roi, Il Conte di Gloster et Il Conte di Kent, respectivement interprétés par Vladimer Mebonia et Domenico Colaianni, qui les animent de l’autorité et de la sensibilité digne, inhérentes à ces personnages.

Le Chœur de Chambre de Bratislava, instruit comme toujours par Pavol Prochazka, se montre à la hauteur des groupes de personnages variés auxquels il doit donner vie.

L’habituelle « Orchestra Internazionale d’Italia » offre une pâte pourtant plus consistante et homogène que de coutume, c’est peut-être le fait de la « concertazione » du Maestro Massimiliano Caldi, évitant les vrombissements ultra-dramatiques et délivrant une lecture tout en douceur et en nuances multiples. Il sert avec une belle sensibilité les situations et les sentiments shakespeariens habilement adaptés par Antonio Ghislanzoni et délicatement mis en musique par le bon Antonio Cagnoni, un compositeur décidément à connaître : comme successeur de Donizetti dans Don Bucefalo, et en marge de la « Giovane Scuola » dans cet émouvant Re Lear.

Yonel Buldrini

(1) Lire le dossier que nous lui avons consacré