Après avoir fasciné Shelley et Antonin Artaud, l’histoire des Cenci offre tous les ingrédients pour un bon opéra : inceste, assassinats, exécutions… Sauf que, jusqu’ici, aucune des œuvres lyriques inspirée par cette famille romaine du XVIe siècle n’a réussi à s’inscrire durablement au répertoire. La saison dernière, l’Opéra du Rhin a courageusement proposé la Beatrix Cenci d’Alberto Ginastera, mais la Beatrice Cenci de Berthold Goldschmidt est peut-être encore plus rare. Composé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet opéra a dû attendre plusieurs décennies pour être créé en concert, et quelques années encore pour voir le jour sur une scène. Fuyant le régime nazi et installé en Angleterre dès 1935, Goldschmidt a travaillé sur un livret en anglais qui reprend des passages du texte de Shelley (l’opéra aurait dû être créé à Covent Garden), mais il en élabora également une version en allemand. C’est naturellement celle-là qu’a choisi de monter en 2018 le festival de Bregenz, épris de raretés comme l’Amleto de Faccio présenté en 2016. Et pour la mettre en scène, on avait fait appel à un homme de théâtre qui commence à faire pas mal parler de lui dans le monde germanophone : Johannes Erath, celui-là même dont nous avions salué l’éblouissant Ballo in maschera et qui doit prochainement monter La Vestale au Theater an der Wien. Pourtant, il y a un monde entre dynamiter une œuvre du répertoire et offrir une vision cohérente d’un titre rare.

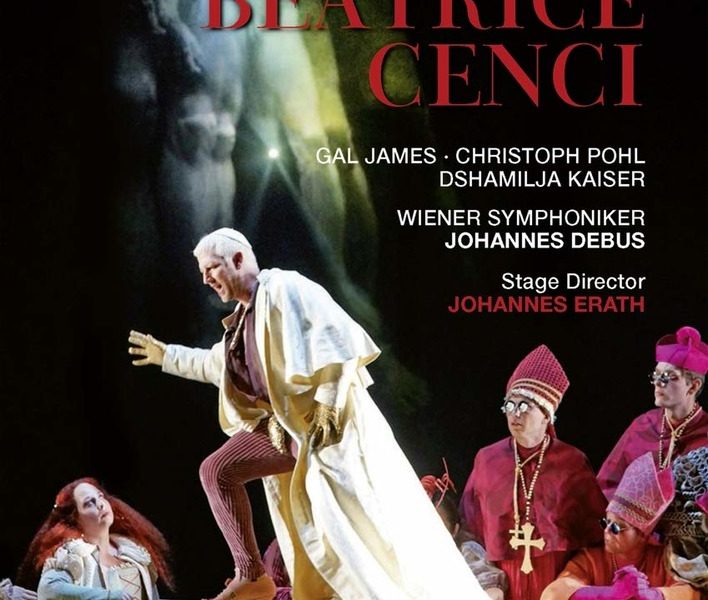

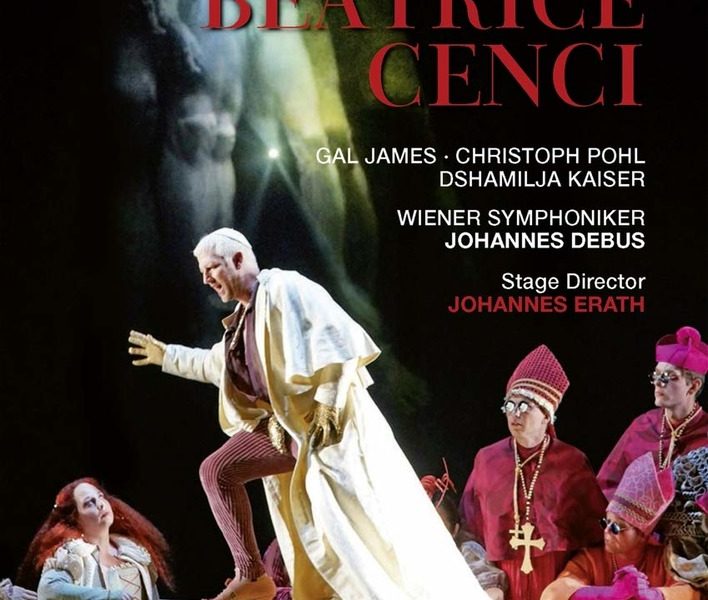

Certes, Johannes Erath a une idée personnelle du drame qui se joue. Il souligne la collusion entre une aristocratie décadente et une Eglise corrompue, avec un pape qui ferme les yeux sur les exactions du riche comte Francesco Cenci : les ecclésiastiques sont omniprésents, tout comme un monticule d’or au-dessus duquel se déroule toute la fête du deuxième tableau et sur lequel marchera plus tard le cardinal Camillo. Le comte lui-même se déguise en souverain pontife pour cette fête, devenu ici une orgie carnavalesque. La figure de Cenci fait néanmoins l’objet d’un traitement assez particulier, puisque ce grand seigneur apparaît comme un terrifiant plaisantin, qui joue en permanence la comédie. Vêtu d’un costume Renaissance à l’énorme braguette dorée, il endosse à un moment une veste-miroir et se met à chanter dans un micro. On touche ici l’élément le plus perturbant du spectacle : les costumes qui semblent vouloir condamner au ridicule les personnages qui devraient concentrer la sympathie. Beatrice et Lucrezia sont affublés des oripeaux les moins seyants qui soient, et d’abominables postiches, perruque titianesque mais rouge vif pour la jeune fille, garçonne orange pour sa belle-mère. Difficile de faire abstraction de leur apparence grotesque, qui en viendrait même à nuire à l’écoute, comme si ce qui saute aux yeux grâce à la captation vidéo perturbait l’oreille et empêchait d’apprécier la musique de cet opéra.

Bien qu’assistant d’Erich Kleiber lors de la création de Wozzeck, Goldschmidt s’inscrit dans une esthétique sans rapport avec la seconde école de Vienne, et la partition de Beatrice Cenci reste d’une modernité très sage, pas si éloignée de ses contemporains Britten ou, parfois, Chostakovitch par l’ironie dont elle fait preuve. A la tête des Wiener Symphoniker, le chef Johannes Debus sait fort bien mettre en valeur les différents aspects de cette partition ambitieuse. L’écriture est exigeante mais respectueuse des voix et appelle des chanteurs solides. Si elle n’était pas attifée comme l’as de pique, Gal James serait une Beatrice sans reproche, par l’intensité dramatique de son incarnation et par l’émotion qu’elle sait communiquer à son chant. Déjà admirée à Bregenz en Gertrude dans le Hamlet susmentionné, Dshamilja Kaiser pâtit elle aussi des invraisemblables tenues qu’on l’oblige à endosser, et Lucrezia n’a même pas pour s’imposer les occasions offertes à sa belle-fille. Le baryton Christoph Pohl est sidérant par l’aisance scénique qu’il déploie au service d’un personnage impressionnant de perversion ; il ne l’est pas moins par sa maestria vocale. Per Bach Nissen prête au veule Camillo une superbe voix de basse, et le timbre léger de Michael Laurenz donne bien à Orsino son caractère galant. Dommage, vraiment, qu’il faille – au moins dans un premier temps – recommander l’écoute sans l’image, un comble pour un DVD.