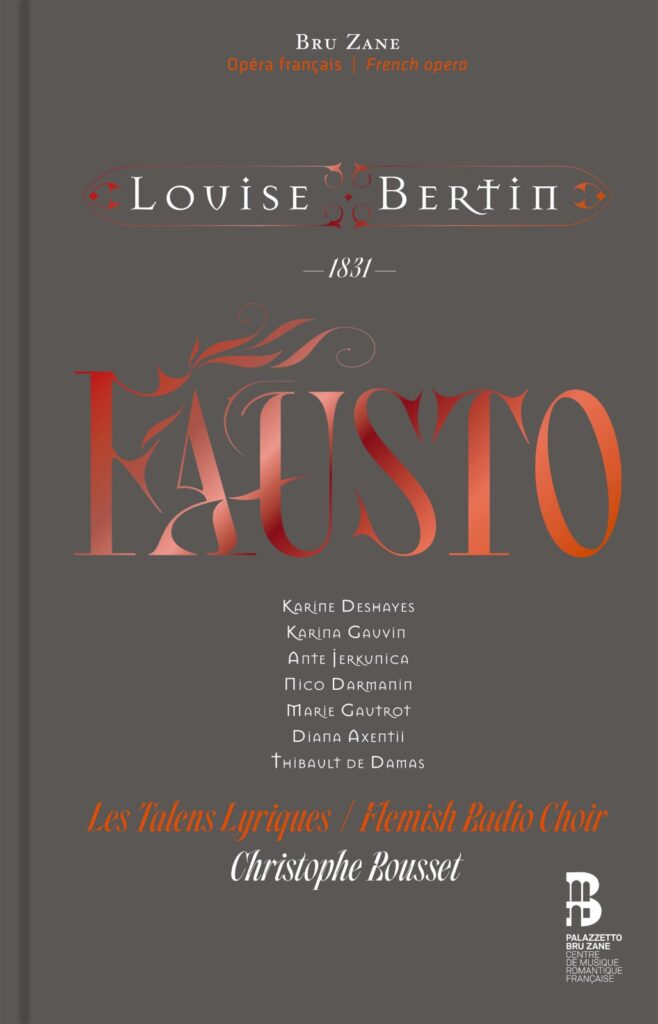

Un opéra créé à Paris en 1831, composé sur un livret en langue italienne par une musicienne française, dont la partition d’orchestre ressurgit en 2020 des tréfonds de la Bibliothèque nationale de France. Avouez que ce n’est pas banal. Sans l’intérêt que l’on porte aujourd’hui aux compositrices, Fausto serait resté aux oubliettes. Son enregistrement sous forme de livre CD par le Palazzetto Bru Zane – le trente-huitième de la collection – lui offre la seconde chance que l’histoire lui avait jusque-là refusée.

Louise-Angélique Bertin, l’auteure, eut la chance de naître – en 1805 – dans un milieu où son goût pour la composition musicale ne fut pas découragé. Son père Louis-François Bertin, co-dirigeait l’influent Journal des débats ; sa mère, Geneviève Boutard, pianiste, fut sans doute son premier professeur. Bien qu’alors pénalisants, son sexe ainsi qu’une infirmité consécutive à la poliomyélite ne l’empêchèrent pas d’étudier la composition, d’écrire un premier ouvrage lyrique, Guy Mannering représenté dans le château familial en 1825, puis un deuxième, Le Loup Garou créé à l’Opéra-Comique en 1827. Son intérêt précoce pour l’œuvre de Goethe guida son écriture en français du livret de Fausto, traduit en italien par Luigi Balocchi de manière à pouvoir affronter la scène parisienne du Théâtre-Italien.

Dans les textes d’accompagnement, Céline Frigau Manning rappelle combien la création d’un opéra dans cette salle représentait un défi, qui plus est pour une femme, à l’époque où Rossini régnait en maître à Paris. Pour autant, la partition n’est pas un décalque des œuvres lyriques de son temps et présente une originalité qui peut encore déconcerter aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard si Louise Bertin étudia dans la classe de Reicha aux côtés de Berlioz. Alexandre Dratwicki relève les similitudes dans la manière de composer des deux musiciens, la préférence accordée notamment à l’orchestre au détriment de la mélodie. Que de trésors à fredonner recèle cependant Fausto si on veut l’écouter d’une oreille attentive. Alexandre Dratwicki cite par exemple l’air d’entrée de Fausto, « Il vago sol del mondo » ou encore son cantabile au 4e acte, « Deh guarda, o Ciel clemente », auxquels on peut ajouter l’aria de Valentino, le bravache « Ah, mi batte il cor nel petto » qui souleva l’enthousiasme du public du Théâtre des Champs-Elysées en juin dernier.

Nico Darmanin, l’interprète de Valentino, n’est pas étranger à cet enthousiasme, lui dont le répertoire s’arrime au primo ottocento. Le rôle du frère de Marguerite se réduit peu ou prou à ce seul air auquel s’enchaine le final du 3e acte, mais ces quelques numéros suffisent au ténor maltais pour faire valoir une personnalité vocale, un alliage de cuivre et de zinc, une émission franche et une vaillance acquise au contact répété de Rossini.

A l’inverse, Pesaro n’est pas a priori la terre d’élection d’Ante Jerkunica. La basse croate, dont les graves abyssaux ont fait de Sarastro la signature, n’en réussit pas moins dans le duetto du 2e acte une démonstration de chant syllabique qui n’a rien à envier aux champions de l’exercice. Le fusain régulier de la ligne aide à dessiner un Mefistofele sarcastique et inquiétant, entre buffa et seria, conforme à l’image du diable dans le répertoire romantique.

Karina Gauvin peinait, parait-il, à s’imposer sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées face un orchestre triomphant. Les micros aidant, la soprano rayonne au contraire dès sa canzonetta liminaire, de cette voix dont la rondeur n’est pas la moindre des qualités, et comme en concert, réussit à exprimer l’évolution de Marguerite, de l’innocence joyeuse du 2e acte aux accents tragiques de la rédemption finale. Tout juste pourra-ton reprocher à ce timbre pulpeux d’à peine assez se différencier de celui, non moins charnu, de Karine Deshayes.

A la question de la tessiture de Fausto, entre Donzelli, le ténor de la création, et Pisaroni, le contralto initialement envisagé, notre mezzo-soprano nationale reste pourtant une réponse on ne peut plus valable. La technique éminemment belcantiste tient lieu de garantie stylistique bien que le canto fiorito ne soit pas la caractéristique première du rôle. Surtout, la Deshayes (à force d’exploits, n’a-t-elle pas mérité devant son nom l’article qui distingue les plus grandes) s’empare d’une partition qu’elle anime d’une ardeur jamais contenue, dardant des aigus à pleine voix, usant d’intentions et de couleurs pour traduire la complexité des sentiments qui agitent son personnage.

Dépourvu de numéro à part entière, le chœur n’occupe pas une position primordiale mais le Flemish Radio Choir remplit son office sans faillir. Dans la continuité de ses derniers enregistrements, Christophe Rousset s’affirme comme un des meilleurs défricheurs du répertoire romantique français. En privilégiant les pupitres des bois et des cuivres, la partition offre aux Talens lyriques l’occasion d’une démonstration d’éloquence. L’à-propos de la direction, attentive aux enjeux dramatiques de l’opéra, rend indispensable l’écoute de ce Fausto d’une part pour mesurer la richesse musicale des années 1830, d’autre part pour le plaisir, tout simplement.

Justice est ainsi rendue à un ouvrage à la trajectoire interrompue non par sa piètre qualité mais par un accueil mitigé, en raison de son originalité, et une programmation malvenue en fin de saison. Demeure-t-il illusoire d’espérer qu’il soit un jour porté à la scène ?