À l’instar de Massenet et Gounod, Bizet pourrait être ramené à une œuvre unique : Carmen. Si l’opéra a assuré au compositeur une place désormais incontournable dans la sphère lyrique, elle a, paradoxalement, relégué dans l’ombre la part la plus importante d’une production par ailleurs foisonnante. C’est donc au départ d’un manque que le Palazetto Bru Zane a conçu le sixième livre-disque de sa collection « portraits », consacré à Bizet.

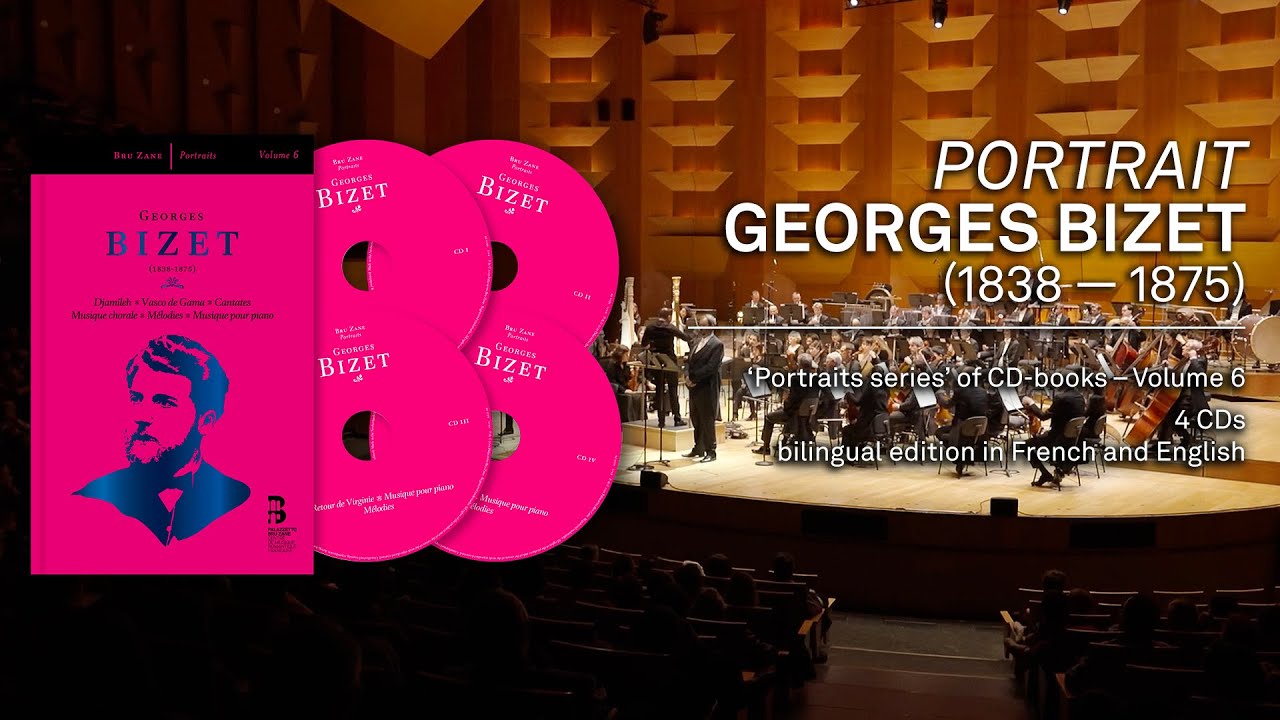

Si l’objectif de mettre en lumière l’œuvre oubliée du compositeur est, en lui-même, louable, la manière dont cette ambition est traitée l’est peut-être encore davantage. Car à travers quatre disques et quelques textes, c’est un parcours tout entier que l’on esquisse et c’est, plus largement, un processus tant historique qu’institutionnel que l’on comprend un peu mieux. Les titres des textes suffisent à donner une idée du chemin emprunté : après quelques pages consacrées à « Un Bizet volé ? » (volé par Carmen évidemment – on lui aura décidément attribué tous les vices), Alexandre Dratwicki nous emmène dans « L’aventure du prix de Rome ». C’est alors une époque que l’on touche du doigt. Pour goûter aux délices romains de la villa Médicis, les candidats-résidents devaient présenter plusieurs pièces pour espérer accéder à l’épreuve de la cantate. Malgré une première tentative infructueuse, le jeune Bizet s’obstine : il passe deux années à préparer sa prochaine tentative sous la direction d’Halévy. De ces années de travail, on garde une partition intégralement écrite et orchestrée par Bizet : Le retour de Virginie (vers 1855), composé sur le livret d’Auguste Rollet (adapté de Bernardin de Saint-Pierre) qui fut imposé pour l’épreuve de la cantate en 1852 (Léonce Cohen remportait alors le prix de Rome devant Camille Saint-Saëns). L’enregistrement proposé ici est inédit et la création de l’œuvre ne l’est pas moins puisque même Bizet ne l’avait jamais entendue exécutée. Après un second prix de Rome en 1856 avec David, Bizet touche enfin le graal avec Clovis et Clotilde (1857). Une fois à Rome, le compositeur doit rendre des comptes à une administration culturelle qui entend veiller à la productivité de ses pensionnaires. « Ode-symphonie » pour soli, chœur et orchestre, Vasco de Gama est l’une de ces productions. Créée à Paris en 1863, l’œuvre est ici portée au disque pour la première fois.

Avec son texte sur « Bizet et les salons parisiens », Hector Cornilleau met au jour un pan de la production du compositeur peut-être particulièrement confidentiel. Car si, outre Carmen, on avait retenu Les Pêcheurs de perles et quelques œuvres orchestrales, les œuvres de salon – musique pour piano et mélodies – demeurent encore largement, sinon totalement, inconnues. Étienne Jardin clôt ce parcours dans l’œuvre du compositeur avec des pages dédiées à un opéra certes pas inédit au disque mais encore trop méconnu : Djamileh. La partition comprend ce qui fera le « style » Bizet : thèmes orientaux dans les livrets comme les partitions, exigence vocale et grande sensibilité lyrique.

L’ensemble des textes – comme des livrets reproduits en fin d’ouvrage – est traduit en anglais.

L’intérêt musical des œuvres enregistrées est variable mais, sur le plan documentaire, il est certain que l’ouvrage constitue désormais un incontournable. Et le Palazetto Bru Zane – comme de coutume – s’est donné les moyens de ses ambitions puisque l’on retrouve ici ce que le chant français a de meilleur en terme d’interprètes : Cyrill Dubois, Adèle Charvet, Isabelle Druet, Mélissa Petit, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, Reinoud Van Mechelen, pour n’en citer que quelques-uns. François-Xavier Roth, David Reiland, Ben Glassberg et Julien Chauvin dirigent respectivement Les Siècles, l’Orchestre national de Metz Grand Est, l’Orchestre national de Lyon et Le Concert de la Loge. L’ensemble est d’excellente facture, même si l’on regrette ça-et-là quelques tempi encore poussifs et certains penchants pour le pathétique – mais sans doute est-ce davantage le fait des partitions que de choix d’interprétation délibérés.

On termine d’écouter cet ensemble passionnant tout de même renforcé dans l’idée qu’il n’est peut-être pas injustifié que Bizet soit effectivement d’abord le compositeur de Carmen. Sans verser dans l’absurde des hiérarchies, il est certain que Carmen offre une efficacité dramaturgique, une dynamique chorale et une inventivité orchestrale que l’on ne retrouve que par touches dans les œuvres enregistrées ici. Peut-être parce qu’elles demandent encore à être travaillées car, à sa résurrection, une œuvre a finalement encore tout à révéler. Pour une Bizet Resurrection ?