La piété sincère de Bruckner est connue. Cependant le symphoniste puissant, éventuellement pesant, a parfois fait oublier l’extraordinaire improvisateur qu’il fut (1). Cet enregistrement nous le rappelle en faisant alterner six de ses motets a cappella – les plus fréquemment chantés des quarante qu’il écrivit – avec cinq improvisations confiées à l’orgue. Ces motets, que Bruckner intitulait simplement « Chöre » [chœurs], destinés à la liturgie romaine, comportent quatre graduels (Christus factus est ; Locus iste ; Virga Jesse), un offertoire (Ave Maria) et un hymne (Vexilla regis).

A la différence de ses développements symphoniques, les formes sont brèves, simples, d’une écriture aussi dépouillée que recherchée. La modalité colore chaque pièce, sans pour autant paraphraser le plain chant. Si le Locus iste et l’Ave Maria, qui figurent régulièrement aux programmes des chorales d’amateurs, sont justement célèbres, on découvre ou retrouve avec bonheur les quatre autres motets. La variété des parties, au sein d’une même pièce, renouvelle les textures, suscite les dialogues et les contrastes, ménage les progressions : du travail d’orfèvre.

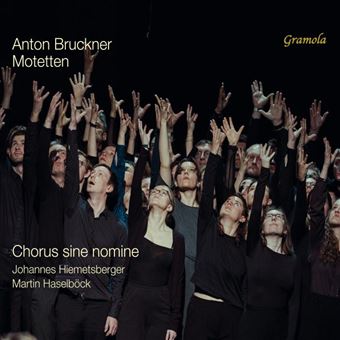

A l’audition, rien ne permet d’imaginer l’effectif du chœur (45 chanteurs), sinon sa plénitude : son homogénéité, l’écoute mutuelle, la fusion des timbres et une articulation soignée, d’une précision redoutable nous ravissent. On pouvait redouter une lecture douceâtre, sulpicienne. Heureusement, on en est fort loin : la pureté d’émission, des voix de soprane angéliques, telles que les imaginait Bruckner, voilà une belle réalisation, originale dans sa conception. En toute modestie, le chœur « Sine nomine », que dirige Johannes Hiemetsberger, n’appelle que des éloges, équivalant, voire surpassant bien des formations prestigieuses.

On connaissait Martin Haselböck comme chef réputé pour ses interprétations, de musique symphonique et sacrée tout particulièrement, mais on avait oublié sa qualité d’organiste. Ses cinq improvisations s’accordent idéalement avec les motets et permettent d’éviter la monotonie.

A signaler l’excellente notice signée David Neumüller. Le programme est cohérent, mais un peu court (48′ 11). N’aurait-on pu le compléter d’autres pièces ? (2)

(1) C’est du reste l’orgue de la cathédrale de Linz qui décida de sa destinée. Ses qualités d’improvisateur ne s’appliquaient pas seulement aux thèmes liturgiques, mais embrassaient le plus large répertoire, dont les thèmes du Crépuscule des dieux et de Parsifal. Il se produisit en 1869 à Nancy (inauguration de l’instrument de Joseph Merklin à la basilique Saint-Epvre), puis à Notre-Dame de Paris, où C. Franck, Saint-Saëns, Auber et Gounod allèrent l’écouter. (2) Le Chœur philharmonique tchèque de Brno (également publié par Gramola), celui d’Edimbourg (Delphian) nous en proposent 17, celui de la radio lettone (Ondine), 14...