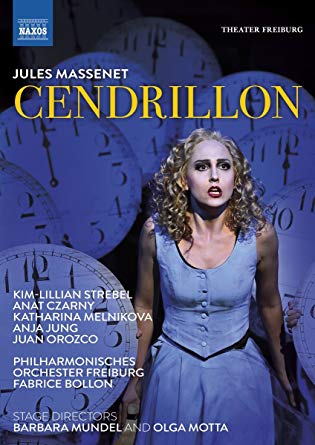

Difficile, pour qui veut mettre en scène la Cendrillon de Massenet, d’arriver après les brillantes réussites signées Laurent Pelly et surtout Benjamin Lazar. Barbara Mundel et Olga Motta ont beau s’y être attaquées à deux, il n’est pas sûr qu’elles aient véritablement réussi cette gageure. Si cet opéra est tellement donné depuis quelques années, c’est parce que Massenet a réussi à y assembler, par une alchimie rare, le merveilleux, l’humour, et le profondément humain. S’il manque l’une de ces trois composantes, on passe forcément un peu à côté de ce qui fait la richesse de cette partition. L’intendante du Théâtre de Fribourg-en-Brisgau, qui travaille également comme dramaturge pour la Ruhrtriennale, a fait le choix courageux de programmer cette œuvre, elle s’est associée à la costumière et décoratrice Olga Motta qui faisait ainsi ses premiers pas dans la mise en scène. Elles ont choisi de transposer Cendrillon dans l’univers du cirque, mais aussi des marionnettes, puisque durant l’ouverture, un castelet est placé devant le rideau. Avec son mat central et ses guirlandes d’ampoules électriques, le décor évoque un chapiteau, et chaque fois qu’il tourne – sans véritable nécessité – une énorme clef métallique à l’avant-scène souligne l’impression d’avoir affaire à une boîte à musique, comme s’il fallait avant tout souligner le côté mécanique, artificiel de l’intrigue. Pandolfe est un vieux magicien fatigué, Cendrillon est la malheureuse sur qui on pratique le lancer de couteaux, et tout autour de la famille gravite un petit monde de clowns et de diablotins à moustache. Côté magie, admettons. Côté merveilleux, cette production refuse de métamorphoser l’héroïne : la robe lumineuse (vue chez Benjamin Lazar) reste suspendue aux cintres, Cendrillon se place derrière mais ne la revêt jamais. Lorsqu’elle a fini son travail d’artiste de cirque, elle se « démaquille » en se maculant le visage de suie, et endosse une robe bleu-grisâtre avec laquelle elle se rendra au bal.

Côté humain, on l’a dit, le compte n’y est pas vraiment, d’autant que le premier personnage à prendre la parole est celui auquel notre langue pose le plus de difficultés. Zozotant, appuyant tous les e muets, Juan Orozco peine à rendre Pandolphe aussi touchant qu’il doit l’être. Dommage qu’il soit aussi le seul à avoir un peu de texte parlé à déclamer, car tous les autres membres de la distribution maîtrisent beaucoup mieux le français. Avec sa coiffure évoquant un peu la Carrie Bradshaw de Sex and the City, Kim-Lillian Strebel prête à l’héroïne une voix agile, comme c’est nécessaire pour affronter les quelques instants où elle imite les cloches qu’elle entend sonner, et de couleur claire sans être ingénue : on est cependant loin du mezzo auquel une étrange tradition veut qu’on attribue parfois le rôle. De timbre à peine plus sombre bien que présentée comme mezzo, Anat Czarny est un Prince Charmant qui n’a rien de bien masculin, ni vocalement ni scéniquement, mais dont la voix se marie bien à celle de sa partenaire dans leur orgasmique duo (« Et ta voix me pénètre d’une extase suprême »…). D’ailleurs, dans les dernières minutes du spectacle, la distinction des sexes est abolie entre le héros en travesti et sa bien-aimée : l’un et l’autre apparaissent vêtus du même pantalon noir et de la même chemise blanche, avant qu’on les range dans une boîte – référence aux jouets, une fois de plus – où ils seront heureux et n’auront pas forcément beaucoup d’enfants. Difficile de succéder à Ewa Podles en Madame de la Haltière : Anja Jung a les notes, mais la production ne se donne pas grand mal pour faire exister le personnage. Très belle fée, en revanche, de Katharina Melnikova, réduite par son costume au statut de clownesse de music-hall, mais dont la voix distille les suraigus argentins requis par ce profil typique de l’opéra-comique français.

Sans doute est-ce à notre compatriote le chef Fabrice Bollon que l’on doit la suggestion d’inscrire cette Cendrillon au répertoire fribourgeois. Sa direction attentive permet l’acclimatation de la musique de Massenet, même si c’est au prix de la suppression des trois entrées centrales du ballet du deuxième acte. Habitué à la luxuriance de partitions quasi-contemporaines (Fribourg a l’habitude de présenter chaque saison une rareté fin-de-siècle, comme Die Königin von Saba de Goldmark ou I gioielli della madonna de Wolf-Ferrari), l’orchestre parvient à respecter toute la délicatesse de cette composition, le chœur remplissant lui aussi fort dignement sa fonction, même si les ballets dont on le charge sont parfois un peu maladroitement exécutés.