Baryton et ténor, chanteur et compositeur, créateur du rôle d’Almaviva dans Il barbiere di Siviglia de Rossini et cause involontaire de la chute de l’opéra le soir de la première, père de Maria Malibran et de Pauline Viardot – deux des plus célèbres cantatrices du 19e siècle (et de tous les temps) –, professeur et auteur via son fils d’une méthode de chant appelée à faire référence, les fées se sont penchées nombreuses sur le berceau de Manuel Garcia, né á Séville en 1775 et mort à Paris en 1832.

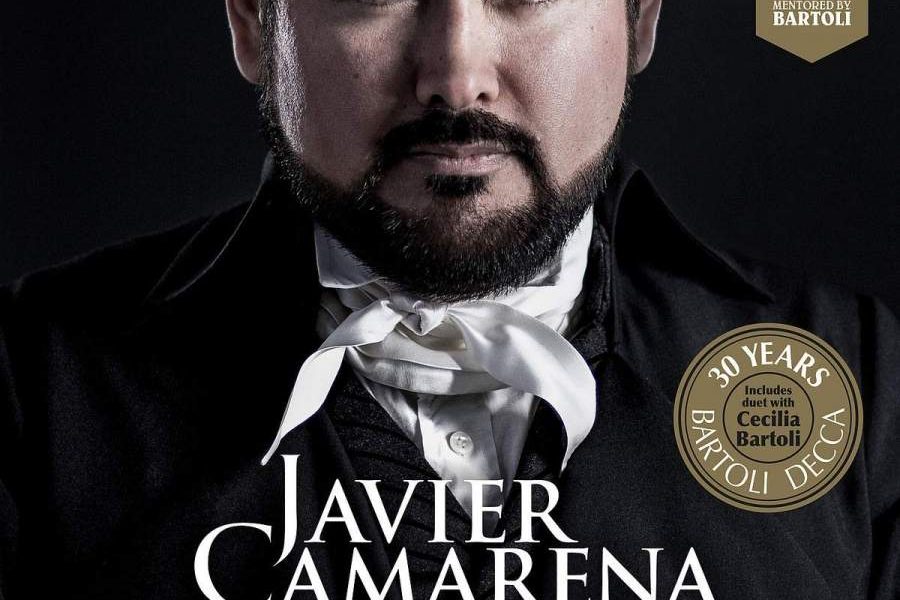

Redonner vie à cette personnalité flamboyante en un album qui serait au disque ce que le biopic est au cinéma s’avère entreprise audacieuse. Premier à étrenner le sous-label de Cécilia Bartoli destiné à promouvoir les talents exceptionnels, Javier Camarena se lance dans l’aventure avec le même courage qui le pousse sur scène, pour peu que le public le chauffe, à doubler sans sourciller les neuf contre-ut de Tonio dans La fille du Régiment.

Pas de bis ici mais des exploits vocaux cependant. La virtuosité de Garcia faisait l’admiration de tous ; l’agilité de Javier Camarena aussi. D’une voix égale sur une longueur confortable, le ténor mexicain se joue des coloratures et ornements dont sont parsemées ces partitions. Si le baryton reste inévitablement en coulisse – Garcia comptait Don Giovanni et le Comte des Nozze di Figaro à son répertoire –, le compositeur est largement convié. Cinq extraits de quatre ouvrages lèvent le voile sur un talent dont le meilleur réside peut-être dans les opérettes de jeunesse, tel El poeta calculista, créé avec succès à Madrid en 1805. L’œuvre comporte un duo dans lequel Garcia chantait alternativement les parties de ténor et de soprano, pour la plus grande joie du public parait-il. L’air « Yo que soy contrabandista », qui donne son titre à l’album, appartient au folklore espagnol. Liszt et Schumann le paraphrasèrent et Victor Hugo le cite dans son premier roman, Bug-Jargal.

L’autre ouvrage espagnol convoqué, El gitano por amor, trahit ses influences rossiniennes si l’on en juge au seul air d’Hermano au premier acte, « Cara gitana del alma mia ». Il s’agit du dernier grand opéra de Manuel Garcia, jamais représenté, composé en 1828 sur le bateau qui le ramenait en France, après une tournée américaine rocambolesque initiée par Lorenzo da Ponte. Don Giovanni et Il barbiere di Siviglia, entre autres, furent à cette occasion représentés en italien pour la première fois outre-Atlantique. On ne jouait alors aux Etats-Unis que des ouvrages traduits en anglais.

La mort du Tasse et Florestan ou le conseil des dix, créés respectivement en 1821 et 1822, appartiennent à la période française de Manuel Garcia. Après avoir voyagé d’une ville à l’autre, de l’Espagne à l’Italie en passant par l’Angleterre, celui dont le célèbre critique musical Castil-Blaze vantait « les traits hardis, accentués, perlés à pleine voix » décide en 1819 de se fixer à Paris, alors ville phare du monde lyrique. A l’exception de la parenthèse américaine, il y restera jusqu’à la fin de sa vie, se partageant entre composition et enseignement après avoir fait les beaux soirs du Théâtre des Italiens. Les ombres de Spontini et d’Auber hantent les deux airs proposés dans un français intelligible par Javier Camarena, bien qu’on le sente moins à l’aise avec la déclamation propre à notre langue qu’avec l’ornementation italienne.

Ne serait le très mozartien Giulietta e Romeo de Zingarelli, dont la présence est ici motivée par l’intérêt que portait Maria Malibran à cet ouvrage d’une trentaine d’années antérieur à son homologue bellinien, Rossini tire inévitablement la couverture à lui. La familiarité de Javier Camarena avec les rôles bouffes d’Almaviva dans Il Barbiere di Siviglia et de Ramiro dans La Cenerentola rend incontournables leurs airs. Vaillance, maîtrise du souffle, intelligence des variations, souplesse de la ligne : le meilleur de l’album est là. Les deux extraits sérieux, l’un en duo avec Cécilia Bartoli, n’en sont pas moins recommandables mais, au chapitre des chipotages, ils peuvent sembler moins adaptés au tempérament de Javier Camarena, tout comme on peut trouver que la mezzo-soprano minaude en Armida, sauf à voir dans sa manière de taquiner la note une tentative de séduction.

Chipotages, disions-nous. La direction alerte de Gianluca Capuano, à la tête de fringants Musiciens du Prince, achève de rendre indispensable l’acquisition de cet album par tout amateur d’une des périodes les plus riches de l’histoire du chant.