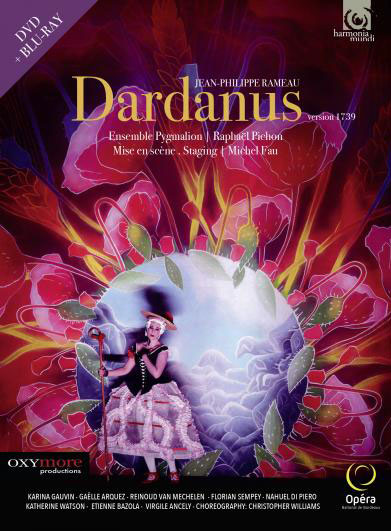

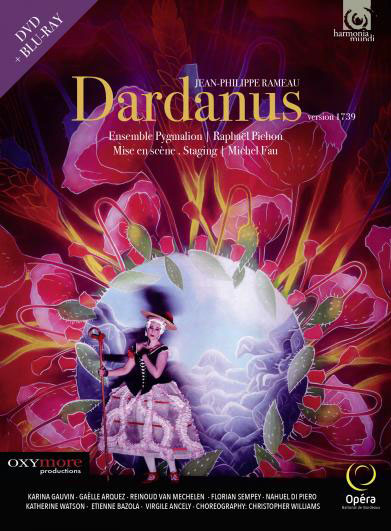

Les deux acolytes Raphaël Pichon et Michel Fau avaient marqué les esprits l’année dernière avec leur Dardanus à l’Opéra de Bordeaux puis à l’Opéra royal de Versailles. Alors que le jeune chef français avait fait ses armes dans un premier enregistrement audio sorti en 2012, sa lecture vigoureuse et théâtrale permet désormais au fondateur de Pygmalion d’être le pilier central de ce spectacle. Le regret « qu’un sujet aussi froid tienne ses richesses [musicales] loin de nous et les renferme dans une prison que Vénus elle-même ne saurait ouvrir » (Cuthbert Girdlestone), est certainement la raison pour laquelle cette tragédie lyrique n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une captation vidéo éditée. Mais pourquoi alors s’y intéresser ? Parce qu’à travers la réalisation de Stéphane Vérité qui trouve un juste équilibre entre plans larges et rapprochés, Michel Fau scie consciencieusement un par un les barreaux de cette geôle pour laisser échapper et s’épanouir toute l’essence musicale de cette œuvre portée par un Raphaël Pichon ensorceleur.

Dardanus est à n’en pas douter un « opéra de musicien. » Malgré l’insertion de quelques pages de 1744 (rassurez-vous, le monologue carcéral est bien là !), point de trame ni de tension dramatique vraisemblables pour cette version de 1739 mais un immense nuancier d’affects, un riche recueil de danses et de sublimes pages vocales. Preuve en est avec l’air d’Anténor où le promis d’Iphise exprime à l’approche du monstre les tourments de son âme amoureuse (à sa place, nous serions pourtant effarouchés – amourachés ? – par l’arrivée de cet homme bodybuildé en slip doré !). Entre une harmonie téméraire et une obsédante oscillation orchestrale finement nuancée, la ligne mélodique est calme, délicate, imperturbable… La voix est joliment timbrée, l’émission ferme, les intentions musicales foisonnantes. C’est une évidence : Florian Sempey nous offre un moment d’anthologie dans ce « Monstre affreux, monstre redoutable. » Le baryton français aurait pourtant pu se sentir frustré à l’idée d’incarner le prétendant d’Iphise, un peu pataud et étranger à toute finesse psychologique. C’était sans compter la magie « Pichonienne » qui enrichit de façon prodigieuse les traits de ce personnage par deux récitatifs inédits. La scène d’une grande violence au début de l’acte III lui donne ainsi l’occasion de livrer toute la profondeur de sa solitude face à un amour non réciproque qu’il découvre en épiant sa bien-aimée. A contrario, le chanteur dévoile une robustesse sans faille lors du formidable duo guerrier avec Nahuel di Pierro. Incarnant Teucer et Isménor, ce dernier révèle une tessiture d’une longueur prodigieuse entre des basses caverneuses (allant même jusqu’au mi pour Isménor) et des aigus vaillants par le biais d’une ligne de chant irréprochable.

Quant à Reinoud van Mechelen, il dispose d’une tessiture idéale pour les rôles de haute-contre. Cette particularité lui donne la possibilité de se révéler depuis quelque temps déjà dans le répertoire baroque et ici dans le rôle de Dardanus. C’est donc un timbre pur, un chant lumineux fort d’un vibrato subtil, dont nous nous délectons à chacune de ses interventions, dans un français excellent.

Mais ce qui vaut le déplacement (dit-on bien installé devant notre téléviseur !), c’est la force émotionnelle de l’ensemble Pygmalion. Dès les premières notes du prologue, nous en sommes convaincus, c’est bien la baguette magique d’Isménor qui se retrouve entre les doigts de Raphaël Pichon. Le talent d’illusionniste de ce chef d’orchestre se niche dans le naturel avec lequel il aborde la musique de l’un de ses compositeurs fétiches, l’orchestre devenant grâce à cela l’âme du spectacle. Bien au-delà d’une musique descriptive à coups d’épées des premiers violons (air d’Anténor à l’acte III puis à la scène 5 du dernier acte) et de batteries belliqueuses (le bruit de guerre de 1744), où le chef ne sacrifie jamais la ligne à l’effet musical, c’est un rôle expressif que tient l’orchestre, guidant et surpassant presque le chant. La variété des rythmes et des couleurs musicales sont édifiées par un jeu sur la dynamique d’une admirable efficacité. A la puissante magie d’Isménor fait écho l’enchantement des harmonies de Rameau, l’orchestre faisant vibrer un étonnant accord de neuvième au monologue du magicien à l’acte II. Le statisme de l’action et des chanteurs n’impactera aucunement la pulsation du chef qui ne manquera à aucun instant de donner vie, tels des battements de cœur, aux tableaux colorés de cette mise en scène malgré le tempo général assez lent (la scène des Songes dure plus d’une quinzaine de minutes !).

Le rococo kitschissime de Michel Fau aurait pourtant pu transformer la baguette magique de Pichon en accessoire puéril emprunté à la fée clochette. Dans les codes de l’époque poussés jusqu’à l’excès, mais fort d’une brillante dose de fantasque, c’est avec intelligence, excentricité et humour que l’homme de théâtre nous entraîne dans un merveilleux en patchwork (et un patchwork merveilleux !). Ainsi, tel un personnage de Botero ou une fraise tagada (les costumes de David Belugou et ses perruques « meringuées » nous ont inspirés !), Karina Gauvin apparaît charnelle autant que généreuse. Coutumière des ouvrages baroques (même si elle reste plus habituée au chant haendélien qu’à l’exigence du volume et de l’étoffe vocale de Rameau), c’est pourtant une prise de rôle pour la soprano canadienne. Arrogante à souhait, sa Vénus présente un timbre corsé et d’amples vibratos mais une diction un peu (à peine) plus faible que le reste de la distribution. Au milieu de la joute entre les Plaisirs et la Jalousie qui semble déguiser celle des Lullistes et des Ramistes, Katherine Watson complète parfaitement le duo avec une grande musicalité, une émission colorée et une aisance bien affirmée. Belle tragédienne, Gaëlle Arquez était déjà présente dans la version concert de 2012. Sans aucun maniérisme, c’est une mezzo-soprano de caractère qui incarne le personnage d’Iphise dans un lyrisme très italien.

La distanciation prise par le metteur en scène, caractérisée sur le plateau par un chœur réagissant du haut de leurs loges, tels des spectateurs d’Opéra, permet aux choristes de Pygmalion de jalonner l’œuvre de leurs interventions fabuleuses, en révélant au passage une autre version du chœur des Esprits infernaux écrite par Rameau entre les deux versions. Chacun garde son individualité scénique dans une osmose musicale incontestable. A l’image de la scène des Songes ou du chœur des guerriers, chaque nuance est maîtrisée, chaque accent est pétillant, chaque note est magnifiée. Pour compléter ce brillant tableau, les chorégraphies de Christopher Williams démontrent qu’il est faisable de réinventer l’ancien sans aucunement le dénaturer. Avec pour fil conducteur l’opposition, l’un des principes esthétiques fondamentaux de la belle danse (main sur l’épaule et l’autre bras tendu), la symétrie des parcours et des figures sont bien là, régies par les notions d’ordre et d’équilibre. La grande chaconne finale, rétrogradant les deux amants enfin réunis au rang de simples figurants, terminera le spectacle en apothéose (musicale toujours !), interrompant par deux fois l’élan de l’orchestre pour divaguer dans une étonnante rêverie. Pour Raphaël Pichon, de dauphin à monarque, il n’y a apparemment qu’un pas !

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes