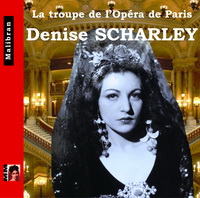

Denise Scharley, tout le monde la connaît : c’est la Première Prieure de Dialogues des carmélites dans l’enregistrement dirigé par Pierre Dervaux, référence incontournable pour le chef-d’œuvre de Poulenc. Bien sûr, on trouvera ici un reflet (assez long, près de 20 minutes) de cette incarnation majeure, jalon dans l’histoire de l’interprétation lyrique. Mais à part ça, parmi les jeunes générations, qui sait encore quelle immense artiste elle fut ? La faute aux maisons de disques, bien sûr, qui dédaignèrent superbement cette voix rare, authentique contralto, contrairement à son illustre consœur Rita Gorr, mieux aimée des grands labels. En dehors du Poulenc susnommé, pourquoi Denise Scharley ne put-elle graver que des extraits d’opéra au lieu des intégrales dans lesquelles elle aurait brillé ?

Elle fut pourtant un stupéfiante Carmen, à la diction parfaitement claire, mais sans rien de pointu pour autant, avec des graves profonds et une aisance souveraine, une majesté inégalée dans l’incarnation, sans une once de facilité ou de vulgarité. On remarque au passage d’ineffables diminuendos sur les portamentos de « Qui veut mon âme, elle est à prendre », une gourmandise du texte, des accents, des notes piquées que l’on n’entend plus jamais, y compris dans le chœur (et Paul Finel est très bien dans les quelques phrases de Don José, beaucoup mieux que Gustave Botiaux avec qui elle enregistra également quelques extraits de Carmen). On est d’abord un peu surpris par la présence de Denise Scharley dans Werther : cette Charlotte sonne presque trop majestueuse dans le duo du clair de lune, où l’on voudrait davantage entendre la jeune fille pas encore enchaînée à Albert (et le poète de Guy Chauvet sonne par trop héroïque). Les deux airs du troisième acte fonctionnent beaucoup mieux, surtout l’air des Larmes qui acquiert une dimension authentiquement tragique.

Evidemment, Denise Scharley était chez elle dans les rôles d’autorité, les reines, les femmes de pouvoir. Son Hérodiade est un modèle dont on soupçonne qu’il est hélas devenu inapprochable, dans les imprécations comme dans la supplique sensuelle ; sa Dalila est plus impulsive, moins calculatrice que Rita Gorr, quoique tout aussi somptueuse vocalement. Les graves, jamais poitrinés, sonnent bien moins appuyés (notamment dans les denrières notes d’« Amour, viens aider ma faiblesse »), le tout est plus voluptueux – on aimerait entendre un témoignage de son face à face avec Mario Del Monaco au Palais Garnier en 1960 plutôt qu’avec un Raoul Jobin, Samson qui semble avoir quitté sa maison de retraite pour venir susurrer quelques mots à l’oreille de cette Dalila de braise. Sa Dulcinée l’emporte haut la main sur toutes ses rivales au disque, disqualifiées qui par la tessiture (une Crespin hors propos), qui par l’accent (Berganza) et, ce qui ne gâte rien, le Quichotte de Xavier Depraz a lui aussi la voix du rôle et la diction ad hoc ; Dulcinée montre aussi que Denise Scharley était fort capable d’humour. Ces enregistrements sont aussi le reflet d’un temps où les rôles de contralto n’avaient pas encore été usurpés par des sopranos sur le retour : cette Comtesse de La Dame de Pique n’est pas une chanteuse qui a perdu ses aigus, mais une artiste en pleine possession de ses moyens qui joue le personnage d’une femme très âgée, ce qui fait toute la différence.

Puisse ce disque faire en sorte que la voix inouïe de Denise Scharley ne reste pas plus longtemps in-ouïe.