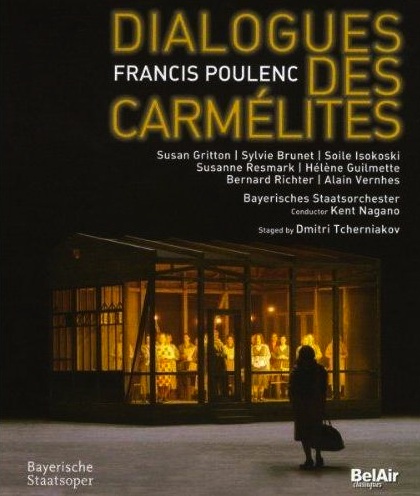

Il est des partis pris qui laissent perplexe et cette version des Dialogues des Carmélites de Dmitri Tcherniakov produit cet effet-là. Certes, il est toujours passionnant de découvrir la relecture d’une œuvre dont les images et l’interprétation semblent s’imposer d’évidence dans leur intemporalité figée, surtout quand le résultat obtenu diffère largement de toutes les adaptations qu’on a pu voir. Mais s’éloigner à ce point du projet originel paraît à peine imaginable. Ce n’est plus le Carmel à Compiègne, mais les Raisins de la colère dans un improbable goulag qui tintinnabule chez les Soviets. Le stalag « goulaguisé » ou sectarisé qui sert d’arrière-plan culturel, historique et idéologique donne à ce tableau sordide, froid et décalé un sens a priori précis : le Carmel est ici un carcan et une prison mais qui n’a strictement rien de religieux. Aucune dimension spirituelle n’est possible, ce qui va à l’encontre de l’œuvre tant de Bernanos que de Poulenc.

En effet, le couvent est remplacé par une structure de bois réduite à une charpente garnie de transparents qui opèrent d’emblée une claustrophobie et un confinement à l’édifice. L’isolement, l’éloignement du monde, la règle quasi inhumaine sont ici stigmatisées, d’accord, mais la distance ainsi conférée est-elle souhaitable pour les oreilles du public ? L’opéra de Poulenc est intimiste et se fait l’écho de drames intérieurs incommensurables qui paraissent bien distants à la vision de ce DVD et qui l’étaient peut-être tout autant dans la salle du Staatsoper de Munich… 1 Les Carmélites, quant à elles, ne portent pas le voile mais pour la plupart des cheveux longs et des vêtements contemporains de laine grossière et de coupe laide. Comble de l’inélégance, un pan de chemisier qui dépasse d’un pull qui ne valorise évidemment pas les rondeurs de la pauvre Susanne Resmark. On lui intime l’ordre de quitter sa défroque, qu’à cela ne tienne, la voilà en soutien-gorge. Il s’agit de boire le calice jusqu’à la lie : ce calvaire met cependant magnifiquement en valeur une interprétation superbe et autoritaire. Cela dit, les lumières de Gleb Filshtinsky transcendent une scène finalement pas si désagréable à regarder par l’emploi d’une lumière mordorée qui adoucit les hideuses ampoules nues à l’éclairage cru – il y a donc tout de même quelque chose de divin et de transcendant dans cette production postmarxiste ou postmoderne, si l’on cherche bien…

L’agonie de la Prieure est évidemment sans concession et toute dignité est à oublier dans la peur de la mort devenue immonde et les affres du doute que traverse Madame de Croissy. Sylvie Brunet est formidable dans ce rôle où, toute coquetterie ravalée, elle se vautre – on se croirait face à un moulage de Duane Hanson – et terrifie le spectateur. Vocalement, on l’a déjà vu davantage à son aise mais sa prestation reste magnifique. Étant donné le parti pris de mise en scène, c’est encore ce tableau qui est le plus convaincant et le mieux réussi de l’ensemble.

Le plateau vocal est par ailleurs de belle qualité. Susan Gritton est une Blanche de la Force touchante, fragile et habitée. Le timbre est clair et vibrant, tandis que jeunesse et fraîcheur caractérisent une prestation tout en nuances. La diction est cependant quelquefois difficile, ce qui est un défaut que partagent la plupart des interprètes pas toujours audibles et pas toujours en phase avec la prose très particulière de l’œuvre. Bernard Richter campe un Chevalier noble aux aigus délicats (le public lui réserve un triomphe mérité) alors que les graves d’Alain Vernhes soulignent la fragilité vocale plutôt que la maladie du Marquis de La Force. Hélène Guilmette est en pleine adéquation avec le rôle de Constance, empreint comme à l’habitude de candeur, de luminosité et d’angélisme ; Soile Isokoski est idéalement digne et magistrale en Madame Lidoine. Le reste de la distribution à l’avenant, ce qui accentue encore la frustration que l’on ressent au moment de la scène finale, forcément sublime, sauf dans cette production ! Oubliée la Révolution française et le tranchant de l’échafaud. Les sœurs sont barricadées dans leur cabane pour un suicide collectif au gaz quand Blanche survient et défonce la porte puis sauve une à une ses semblables avant qu’une explosion finale fasse tout sauter. On se pince pour y croire, sans rire… Il va sans dire que toute émotion est impossible dans pareil contexte. Dmitri Tcherniakov a pris la chose trop à la lettre : il a guillotiné l’œuvre en la vidant de tout sens. Heureusement que Kent Nagano réussit à sauver de ce naufrage un orchestre juste de ton et haut dans la couleur.

D’une qualité très correcte – la haute définition doublée d’une maîtrise du cadrage y sont pour quelque chose –, ce DVD ne comporte cependant aucun complément. Voilà qui est bien dommage. On aurait aimé un entretien avec Dmitri Tcherniakov et son dramaturge, histoire de comprendre… Ah ! J’oubliais… Le metteur en scène s’explique dans la brochure : « Blanche apparaît. Elle a vaincu sa peur. Libérée du doute, elle tente avec courage d’empêcher la catastrophe imminente. Et au prix de sa vie, elle sauve les sœurs du Carmel ». On en reste sans voix.

On suggère, pour la constitution d’une DVDthèque idéale, d’acquérir plutôt les Dialogues des Carmélites mis en scène à Strasbourg par Marthe Keller en 1999 2, avec une scène finale sublime dans sa sobriété où le couperet cinglant et les voix sectionnées une à une égrènent encore à nos oreilles un inoubliable et éthéré « Salve Regina » qui s’étrangle en même temps nos sanglots. C’est devant tant de beauté qu’on a envie de se retrouver en larmes. Certainement pas de pleurer devant le présent ratage.

Catherine Jordy

1. Voir à cet égard la critique de Pierre-Emmanuel Lephay qui s’emporte comme rarement et nous confirme : « les voix qui nous ont paru étouffées par cet espace exigu qui plus est, souvent assez éloigné de la fosse d’orchestre ».

2. DVD Arthaus Musik et Bel Air Media, direction musicale Jan Latham-Koenig, avec Anne-Sophie Schmidt, Laurence Dale, Hedwig Fassbender, Nadine Denize, Patricia Petibon, Valérie Millot, Didier Henry, Opéra national du Rhin, 1999.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes