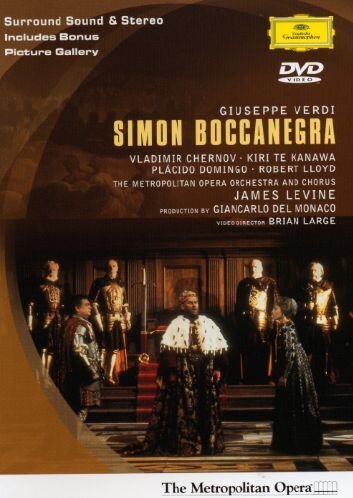

Plusieurs raisons militaient pour que ce Simon Boccanegra figure, le 6 février 2010, au programme des diffusions des spectacles du Met en haute définition dans les cinémas du monde entier, puis entre au catalogue Sony, sans que puisse y faire obstacle le fait qu’il ne s’agissait pas d’une création, mais de la reprise du spectacle imaginé par Giancarlo del Monaco, déjà diffusé en DVD, en 2002, chez Deutsche Grammophon. Un certain ténor espagnol y assurait fièrement le rôle de Gabriele Adorno…

En lui-même, le spectacle reste très beau, quand on aime le style cossu de la scène new-yorkaise. Les décors sont hallucinants, depuis la maison d’Amelia au premier acte tout droit transportée de la campagne ligure, jusqu’aux intérieurs génois où les bûches flambent dans les cheminées. La salle du palais, où Boccanegra s’éteint au troisième acte, s’attire même quelques applaudissements du public, parce que, vu le prix des places, les New-Yorkais en ont pour leur argent. Les costumes, inouïs, sont au diapason. C’est peut-être tape à l’œil, mais cela donne un très grand spectacle, bien supérieur à la production antérieure due, en 1984, à Tito Capobianco. La réalisation de la captation est très soignée, cela va presque sans dire.

Ensuite, la distribution réunie par Peter Gelb est plus que solide, avec quelques pointures du circuit qui, à défaut de marquer leur rôle, font mieux qu’assurer la routine. Marcello Giordani, en belle forme en ce début d’année 2010, n’est plus le jeune premier que commande le rôle ; si on finit par oublier son timbre, plutôt ingrat, pour retenir avant tout ses aigus « squillanti », force est de constater que le bas médium est de plus en plus difficile à entendre. La force de conviction du sympathique ténor sicilien, homme à tout faire au Met ces temps-ci, emporte toutefois la conviction, y compris par un réel souci de faire de la musique et de soigner le phrasé. James Morris, également habitué de la scène du Met sur laquelle il a chanté plus de 50 rôles différents depuis 40 ans, n’est pas, vocalement, un Fiesco idéal, c’est le moins que l’on puisse dire, malgré une présence scénique pleine de métier. Sa voix très particulière – encore un timbre peu gracieux, nasal à l’excès –, peu adaptée aux parties les plus graves du rôle, porte la trace de l’usure des ans, comme on avait pu s’en rendre compte peu après cette captation dans une série parisienne un peu triste de Hollandais volant. Quant au baryton Stephen Gaertner, il est un excellent Paolo.

Avec Adrienne Pieczonka, on change de catégorie. Débutant dans le rôle, elle est une magnifique Amelia/Maria et, avec Anja Harteros, autre titulaire actuelle du rôle, le monde lyrique détient deux magnifiques soprani dramatiques capables d’alterner les grands rôles lyriques et les partitions plus lourdes, jusqu’à Wagner. Dès l’air d’entrée, redoutable pour la prima donna, le timbre séduit. Il y a dans la voix de la soprano canadienne une rondeur et une douceur envoûtantes et l’ensemble serait parfait si les aigus avaient pu, parfois, être distillés plus piani. Scéniquement, elle est une Amelia solide même si la carrure de la chanteuse en fait plus une Sieglinde qu’une jeune ligure.

Mais, surtout, avec cette diffusion, le Met voulait marquer, pour l’Histoire, le lien très particulier que Plácido Domingo entretien avec cette maison, où il assumait une nouvelle fois le rôle du Doge, une partition en clef de fa pour le ténor espagnol qu’il a promenée à Berlin, à Madrid, à Londres et outre-atlantique. Après un Rigoletto qui avait peu convaincu, l’attente était forte … et n’est pas déçue. En Boccanegra, Domingo est bluffant. Sur scène, passé le prologue, il est un vieux lion attachant, crédible au dernier degré, en particulier dans les deux derniers actes. Vocalement, le rôle lui convient beaucoup mieux que Rigoletto. Certes, il s’agit toujours d’un ténor – qui continue à se déclarer tel – qui chante un rôle de baryton. Mais, peut-être parce que la tentation du lyrisme est moins forte dans cet opéra verdien qui, créé en 1857 annonce certaines grandes pages tardives (le final se termine piano et fait penser à la mort de Radamès et Aïda), l’incarnation vocale est beaucoup plus convaincante que dans le rôle du bouffon où l’auditeur pouvait sans cesse être gêné par ce ténor qui obscurcissait sa voix. Après une scène finale bouleversante, standing ovation et pluie de confettis devant le rideau d’or. Mérités. Domingo-baryton sera de retour sur les scènes mondiales, en 2012, en Herode d’Herodiade.

L’autre belle crinière blanche de la soirée, c’est James Levine dont on sait l’affection qu’il porte à l’oeuvre. Production après production, on répète que son orchestre du Met est une magnifique phalange et dans Simon, cela compte énormément. L’ouvrage est ciselé sans rien perdre en dynamique et en tension. Magistral.

Dans une DVDgraphie riche (au moins une douzaine de versions sont disponibles, avec, dans le rôle titre les meilleurs, Piero Cappuccilli (VAI), Sherrill Milnes (DG), Thomas Hampson (Arthaus et TDK), et les autres, Roberto Frontali (Arthaus) Carlo Guelfi (Arthaus), Peter Sidhom (Kulturvideo)), une version Domingo se défend. Et, pour Pieczonka, pour Levine, pour le Met, celle-ci vaut le détour !

Jean-Philippe Thiellay