Arthaus Musik poursuit sa série de publications de DVD consacrés au Deutsche Oper de Berlin, véritable pilier de la vie lyrique allemande, quoi qu’un de ses plus jeunes éléments. Pendant les 20 ans de son premier âge d’or (de sa création en novembre 1912 à la prise de pouvoir des nazis), le Deutsche Oper de Berlin a été un foyer artistique d’une incroyable vitalité, grâce à des chefs (Bruno Walter en tout premier lieu, mais aussi Fritz Busch), des intendants (Heinz Tietjen, Carl Ebert) et une troupe de chanteurs de premier ordre, mais aussi grâce à une programmation audacieuse. Cette maison sut très vite trouver sa place dans le cœur des Berlinois, de plus en plus nombreux à faire des infidélités au vénérable Königlicher Hofoper (futur Staatsoper), situé sur Unter den Linden.

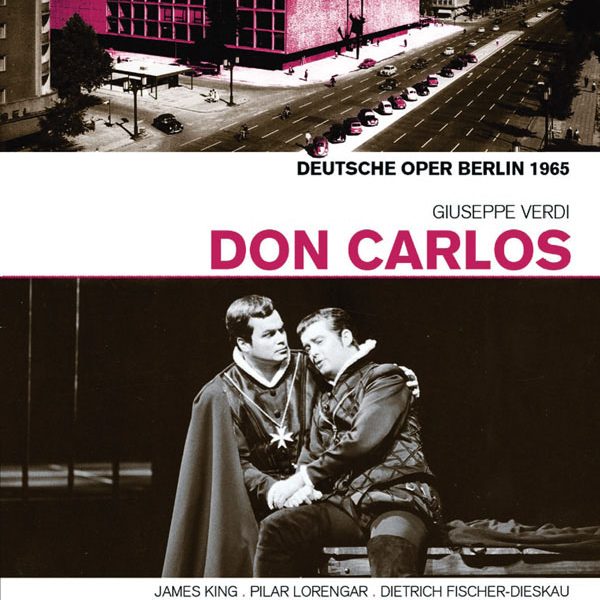

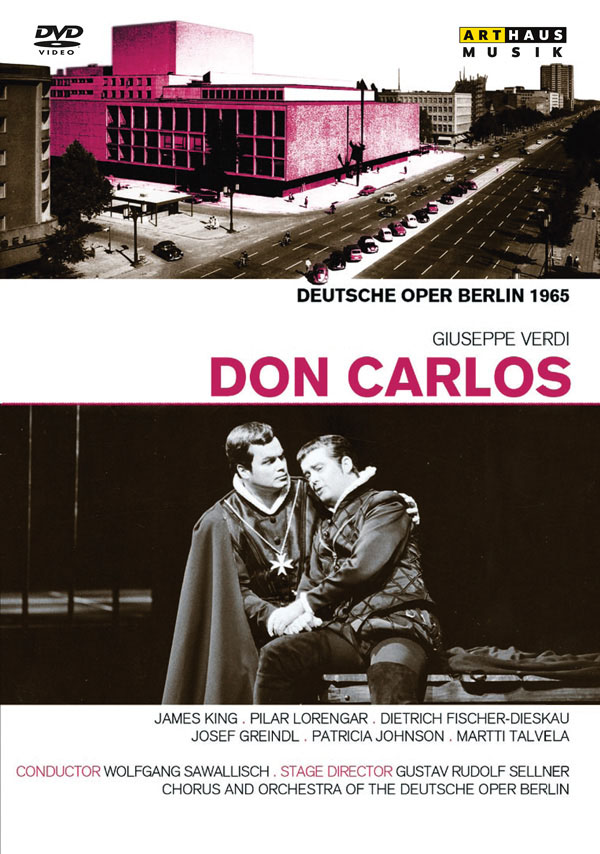

La réouverture du Deutsche Oper en septembre 1961 – le bâtiment historique avait été détruit par les bombes en 1943 -, avec un Don Giovanni fameux, dirigé par Ferenc Fricsay, et disponible dans cette collection, ouvrit le second âge d’or dans l’histoire de cette institution. Le début des années 1990 amorça le déclin, sous l’effet conjugué d’une baisse de ses subventions publiques (la réunification était passée par là, et la maison a alors perdu son statut de « vitrine » de l’Ouest en plein Berlin) et de la concurrence du Staatsoper devenu, après la chute du Mur sous la houlette de Daniel Barenboim, la scène berlinoise de référence. Tout droit venu de ce second âge d’or, voici un Don Carlos, capté en 1965. Une précision s’impose d’emblée – et elle est d’importance: conformément à l’usage en vigueur dans le quotidien des scènes européennes à l’époque, l’œuvre est ici donnée dans la langue vernaculaire. La langue allemande, toute en consonnes, se plie difficilement au galbe de l’écriture verdienne et à sa ligne de chant. Faut-il considérer cet obstacle comme rédhibitoire ? Sans doute pas, sauf à se priver de pans entiers de l’histoire du chant, au motif d’un puritanisme linguistique déplacé. On rappellera par ailleurs comme une évidence que l’opéra trouve ses racines dans une pièce de Schiller, qui a beaucoup œuvré pour la popularité du fils de Philippe II. Néanmoins, ce Don Carlos ne pourra certainement pas figurer dans la vidéographie de l’œuvre ailleurs qu’à une place marginale. Marginale mais passionnante. On passera rapidement sur ce que l’on y voit : une mise en scène sobre et efficace, assumant un premier degré de bon aloi, des décors relativement dépouillés. Plus qu’à ce qu’il nous donne à voir, on s’intéressera à ce que ce DVD nous donne à entendre.

La distribution est l’heureux reflet de la troupe qui fit les belles heures du Deustche Oper de Berlin dans les années 60. On ne s’étonnera pas, pour les raisons évoquées plus haut, que la distribution n’aligne pas les gosiers italiens : il n’y en a aucun. Il ne s’agit pas non plus d’un cast 100% germanique : pour un Posa germanissime (Dietrich Fischer Dieskau) et un Philippe II qui fut un des piliers du Neues Bayreuth (Josef Greindl), nous avons un infant américain (James King), une Elisabeth espagnole (Pilar Lorengar), une Eboli anglaise (Patricia Johnson) et un Inquisiteur finlandais (Martti Talvela). Siegmund, Fafner, Boris, Pamina et Jésus sont sur un bateau : pour l’idiomatisme, on repassera.

Ceci étant admis, on doit reconnaître que cette distribution cosmopolite ne manque pas d’attraits. Au pinacle, on placera sans hésiter (et sans surprise) le Posa surnaturel de Dietrich Fischer-Dieskau, qui déploie dans ce rôle toute son infinie science du lied (quel maîtrise du souffle ! Quel savant dosage des couleurs !) et délivre des prodiges d’émotion. Alors qu’importe la langue : ce Posa, c’est l’évidence même. Il figure de plein droit dans l’Histoire du chant.

Presque au même niveau, on situera l’Inquisiteur majuscule de Martti Talvela, à la voix de basse somptueuse, et pour qui le rôle semble avoir été écrit. L’incarnation est bien connue : la même année, Talvela grava le rôle pour Decca dans l’intégrale de référence en langue italienne, dirigée par Sir Georg Solti (dans laquelle on retrouve également le Posa de Fischer Dieskau).

Le Philippe II de Josef Greindl regarde davantage vers les Habsbourg d’Autriche que vers les Habsbourg d’Espagne, c’est entendu : on a plus d’une fois l’impression d’entendre Fafner à l’Escurial. Sa voix de basse un brin charbonneuse manque sans doute de souplesse et de moirures, et ce souverain peut souvent paraître bien roturier dans ses intonations. Pour autant, de tout cela on l’absout bien volontiers, tant Greindl sait rendre les failles de l’homme de manière particulièrement touchante, notamment à l’occasion de la fameuse scène qui ouvre le troisième acte.

L’Infant campé par James King séduit par sa vaillance, sa fougue et son engagement (c’est foncièrement un Siegmund) plus que par la souplesse et le lyrisme de la voix. Voilà clairement un Carlo qui n’est en rien souffreteux ou valétudinaire, ce qui – fort heureusement – change d’un certain stéréotype du rôle.

On sera moins laudatif concernant les femmes : la voix de l’Elisabeth de Pilar Lorengar est charmante, délicieusement fruitée mais, en toute objectivité, un peu courte pour le rôle, notamment dans les grands emportements du dernier acte. Voici une Elvire ou une Pamina, certainement pas le soprano spinto voulu par Verdi.

Quant à Patricia Johnson, qui se fit un nom par son interprétation de la musique sacrée de Bach, son Eboli tente de sauver la face mais on la sent perdue entre les espagnolades roucoulantes de la chanson du voile et la tessiture meurtrière du second air. Allez savoir pourquoi, mais c’est chez elle que la barrière de la langue se révèle la plus handicapante, signe sans doute de son incapacité à faire vivre son personnage.

On terminera avec un coup de chapeau et deux regrets. Coup de chapeau pour la direction tonique, théâtrale et très inspirée de Wolfgang Sawallisch, qui démontre une nouvelle fois ses immenses qualités de chef de fosse. Regret, en revanche, pour le caractère assez artisanal de la synchronisation son-image : le son a manifestement été réenregistré en studio postérieurement à la captation des images, et cela se voit un peu trop. La spontanéité propre à la scène en fait malheureusement les frais. On relèvera enfin avec sévérité les innombrables (micro-)coupures qui défigurent l’œuvre (un couplet par-ci, une phrase par-là, quand ce n’est pas carrément une scène entière) : cette désinvolture est profondément horripilante, et renvoie à la pire tradition de ces années où le respect minimum dû à une œuvre ne préoccupait pas grand monde. Ce qui reste doit néanmoins être salué comme le témoin majeur d’un épisode glorieux de l’histoire de l’art lyrique en Europe, et comme l’occasion d’apprécier quelques prestations vocales majuscules : c’est suffisant pour saluer cette parution.