Ce n’est pas la première intégrale des mélodies de Gabriel Dupont. Lionel Peintre les avait enregistrées il y a vingt ans (avec Marie-Catherine Girod), mais la clarté de la voix de Cyrille Dubois les installe dans une tout autre lumière, et en somme c’est une révélation.

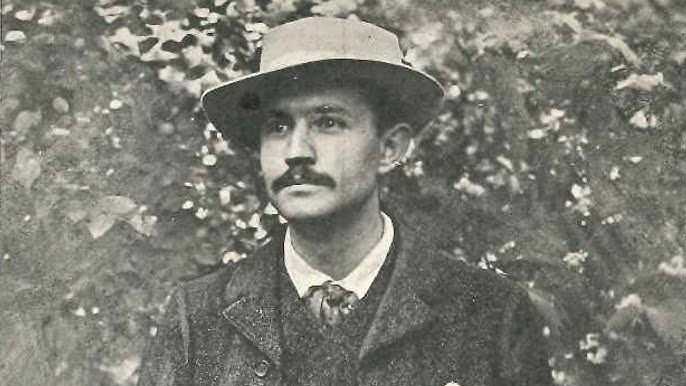

Étrange destin que celui de ce compositeur qui eut la malchance de mourir (de tuberculose) le 2 août 1914, jour de la déclaration de guerre. Ainsi même sa mort passa inaperçue.

Un critique le célébra alors comme l’un des plus grands espoirs de la musique française, presque les même mots que ceux de Widor, son professeur d’orgue, qui le qualifiait en 1898 de « musicien d’avenir ».

Élève aussi de Vierne, et surtout de Massenet (condisciple au Conservatoire notamment de Reynaldo Hahn, Gedalge, Schmitt et Koechlin), il tente le Concours de Rome (obtenant un premier second prix avec sa cantate Myrrha), compose quatre opéras, La Cabrera (1904), lauréat d’un concours organisé par l’éditeur milanais Sanzogno, et joué à l’Opéra-Comique, La Glu, mélodrame breton d’après Jean Richepin, puis Antar et La Farce du Cuvier, qui seront créés à Paris et à Bruxelles après sa mort, sans guère laisser de souvenir.

C’est finalement son quintette pour piano et quatuor intitulé Poème, et surtout ses cycles de pièces pour piano, le premier au titre morose, Les Heures dolentes, évoquant la vie d’un malade alité, puis les dix pièces de La Maison dans les dunes, qui lui ont valu de ne pas sombrer dans l’oubli.

Mélancolique et introverti

Une vie attristée par la mort de son père, Achille Dupont, organiste et professeur à Caen et pur produit de l’École Niedermayer, qui avait été son premier maître (une mort qui l’obligera à trouver un emploi d’organiste pour vivre) et surtout les premiers signes de sa maladie en 1903, un tempérament mélancolique et introverti, tout cela s’entend dans sa musique, mais pas seulement.

Il y a du brio, du chic (mot d’époque), du panache dans l’interprétation de Cyrille Dubois, qui poursuit en totale complicité avec Tristan Raës son panorama de la mélodie française. Après les sœurs Boulanger, après Gabriel Fauré et la révélation de Louis Beydts, et avant bien d’autres on suppose, il se met au service de Gabriel Dupont.

À l’évidence, c’est ici tout autre chose que la pieuse réhabilitation d’un petit maître négligé par la postérité. Chacune de ces mélodies, toutes différentes les unes des autres, de sorte qu’on aurait de la peine à définir la manière de Gabriel Dupont, démontre sa liberté, sa versatilité, et sa générosité mélodique.

Ce qui est curieux, c’est la souplesse de son écriture dans le domaine de la mélodie, comme si chaque vers lui inspirait une courbe mélodique, une couleur, une inflexion, une adhésion au caractère, à l’humeur, de chaque mot. De là l’impression que nombre de ces mélodies prennent l’allure d’un cheminement, comme s’il composait sans regarder en arrière, comme s’il avançait toujours.

Pas de demi-mesures

Cyrille Dubois met au service de Dupont d’abord sa diction, proverbiale, et toute la longueur de sa voix. Nombre de mélodies usent d’un ambitus très vaste et montent très haut. Dubois les y suit avec impétuosité et parfois violence. De toute évidence, il veut éviter l’eau tiède et les demi-mesures contrites.

Qu’on écoute ce qu’il fait dans Pieusement sur un poème de Verhaeren : comme Dupont, il n’y va pas de main morte. Le ciel est vide, l’espoir absent, le texte est âpre, la musique puissante, les harmonies sombres. La voix descend chercher son plus grave avant de monter presque jusqu’au cri (un cri très lyrique et maîtrisé, bien sûr) puis de se détimbrer sur le dernier vers « La nuit d’hiver élève au ciel son pur calice ». Y a-t’il beaucoup d’exemples d’un tel expressionnisme dans la mélodie de cette époque (1909) ?

Non moins noir d’humeur, le Ô triste, triste de Verlaine qui vient juste après : la mélodie erre, se cherche, s’insurge, retombe, avant que le piano dans une longue coda ne prenne le relai de cette macération dépressive. Une très belle lecture s’ajoutant à celle de Carl Ghazarossian, parue il y a quelques semaines, très différente et non moins belle.

La nostalgie du bonheur

C’est déjà Verlaine que dès ses 17 ans (1895) Gabriel Dupont avait mis en musique. La pluie et Chanson d’Automne sont d’une très simple et pure émotion (et Cyrille Dubois aussi). Déjà il y joue des couleurs de l’harmonie pour suggérer chez un garçon si jeune une étrange « nostalgie du bonheur » (le mot est de Jankélévitch qui fait souvent référence à Gabriel Dupont).

Certaines de ces mélodies ont le ton de la confidence voluptueuse (Les Caresses, La Rencontre et Le Baiser, textes de Jean Richepin), alors la voix se fait murmure sensuel et joue de la proximité du micro, cette voix de ténor léger, si française, à laquelle convient à merveille tout ce qui relève de la fantaisie poétique : la virtuosité joyeuse, les arabesques dorées de la Chanson des noisettes (Tristan Klingsor), la badinerie un peu triste de la Chanson des six petits oiseaux (Richepin), la gaieté musarde et gambadante d’Annie, l’orientalisme de la Chanson de Myrrha (issue de la cantate du même nom), la galopade diabolique de Monsieur Destin, transfigurant les piètres vers de Georges Vanor…

Sophistication

La démonstration de maîtrise (confondante) tutoie parfois un maniérisme un peu agaçant (À la nuit, de Auguste Lacaussade, sur de liquides arpèges du piano, ou Le Foyer, de Verlaine, qui fait l‘ouverture du programme, partant de pianissimos impalpables noyés dans le piano pour monter jusqu’à des fortissimos impérieux…) comme si Dubois voulait prouver qu’il peut tout faire, ce qu’on sait depuis longtemps…

Mais le frémissement et la fraîcheur de Chanson, ou de Sérénade à Ninon (Musset, l’une et l’autre} d’un romantisme juvénile, deux merveilles de délicatesse, de charme (et de phrasé) ont tôt fait de rasséréner. D’ailleurs on a le sentiment que plus on avance dans le programme, plus Dubois allège tous les effets, et ne garde que l’essentiel : l’émotion, la confidence, le secret.

Un génie rapide

De ses contemporains, c‘est peut-être de Reynaldo Hahn que Dupont est le plus proche, leur deux versions de Mandoline (Verlaine) se ressemblent quelque peu, mais les modulations sont la touche personnelle de Dupont. En revanche, il est le seul français à avoir mis en musique Les Effarés de Rimbaud et c’est un chef-d’œuvre où Dubois est magnifique en raconteur d’histoire. C’est une manière de ballade, à l’écriture strophique, mais avec de libres échappées toujours étonnantes, avec aussi cette prestesse, cette rapidité, qui est une constante de Gabriel Dupont, qui ne s’attarde, ni ne s’alanguit jamais.

Au piano d’installer le climat, d’un accord ou d’une mesure (selon le principe de Chabrier : « La musique, il faut que ce soit beau tout de suite et tout le temps ») et de suggérer en arrière-plan des humeurs ou des atmosphères.

Un recueil magnifique

De fait, le recueil Poèmes d’automne (huit textes de huit auteurs différents) s’inscrit-il dans un sentiment recueilli, pensif, qu’instaurent les accords insituables du très beau et très mystérieux Douceur du soir (où Dupont ne ressemble à personne, ni Fauré, ni Debussy, et où Dubois est merveilleux de discrétion, d’intimité, d’effacement) ou Si j’ai aimé, qu’introduit un seul accord indécis.

La partie de piano de Ophélia (Rimbaud) est une manière de prélude liquide dont Tristan Raës distille les flots et les couleurs et qui se suffirait à soi-même. De même que les voiles flottants derrière Au temps de la mort des marjolaines, manière d’aquarelle musicale toute en triolets et qui avance sans cesse, ou l’ostinato de La Neige, où la voix se fait blême (sauf l’éclat sur « Corneille poussive ») dans une mélodie notée « lent et triste ».

C’est un cycle où le ton confidentiel qu’autorise le micro (très belle prise de son) rend sensible les moindres intentions, ainsi le « sans nuances comme un enfant » demandé pour La fontaine de pitié.

Ce cycle qui fut publié, par Gabriel Astruc en 1904, est une suite de bijoux précieux. Ainsi Le Silence de l’eau (de merveilleux arpèges, puis soudain le silence de la mort de l’eau, – et la voix se timbre à peine), ou l’extraordinaire Douceur du soir, au bord du silence, au bord de la mort aussi, à la ligne mélodique qu’on dirait immobile, où Tristan Raës comme Cyrille Dubois s’effacent presque…

L’album et ce recueil s’achèvent avec Sur le vieux banc, très beau poème de Léon Dierx, où l’on trouve cette injonction : « Rentre en toi-même ! », ce que semble avoir fait Cyrille Dubois avec ce très beau programme, tout de délicatesse et d’intériorité, qui se termine par un postlude aux modulations indéfinissables et rêveuses du décidément parfait Tristan Raës.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes