Une poignée de cantates, deux disques d’airs séparés, un opéra intégral : le catalogue discographique de Francesco Gasparini (1661-1727) était jusqu’ici bien maigre. Pourtant, ce compositeur né près de Lucques, formé à Rome et dont la carrière se déroula en partie à Venise, est l’auteur d’une bonne soixantaine d’ouvrages lyriques que s’arrachèrent les théâtres de la Péninsule. Il est vrai que nombre d’entre eux ont disparu et qu’une telle prolixité a pu rendre les chercheurs suspicieux.

Mais Gasparini eut surtout le tort d’appartenir à une génération intermédiaire, faisant la jonction entre l’art du dernier Seicento et celui des années 1720, entre une esthétique dominée par le drame et une autre privilégiant l’efflorescence vocale. Et, comme celui de son contemporain Caldara, son propre style a évolué, passant d’une écriture (proche de celle de Stradella et du premier Alessandro Scarlatti, dont il fut peut-être l’élève) privilégiant le récit, les formes libres, à une autre plus codifiée, virtuose, ouvrant la voie à Vivaldi – qui fut d’ailleurs son second à la Pietà de Venise.

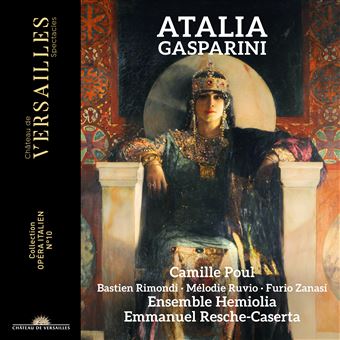

Contrairement au Tamerlano de 1711, enregistré par Carlo Ipata (Glossa, 2014), l’Atalia que nous proposent les musiciens de Versailles appartient à la « première manière » du musicien, à sa jeunesse romaine – et donc encore au XVII° siècle. Mais, comme Tamerlano, inspiré de Pradon, son thème est emprunté à une tragédie française (l’Athalie de Racine, créée à peine un an plus tôt) et sera également repris par Haendel (dont les Tamerlano et Athalia datent respectivement de 1724 et 1733).

Divisé en deux parties égales, cet oratorio ne fait appel qu’à quatre personnages (qui chantaient sans doute aussi les chœurs), au continuo et aux cordes, deux trompettes intervenant brièvement, comme dans les oratorios de Scarlatti et de Perti. Pourtant, en moins d’une heure et demie, la partition enchaîne une bonne cinquantaine de numéros d’une grande variété (récitatifs, accompagnati, ariosi, airs aux coupes diverses, avec ou sans da capo et/ou ritournelle finale), dont l’interprétation magnifie les climats changeants.

Salué pour son Trionfo romano consacré à Corelli (CVS, 2021), l’ensemble Hemiola souligne à raison l’ascendance corellienne de l’ouvrage, en lui choisissant pour ouverture le cinquième concerto de l’Opus VI : le chef dirige du violon, les effectifs sont conséquents (24 instrumentistes dont un magnifique pupitre de 4 violoncelles) mais utilisés avec parcimonie, le continuo, coloré (deux théorbes, deux clavecins, harpe, orgue) et les cordes solistes, formant concertino, dialoguent constamment avec le reste de l’effectif. Surtout, Emmanuel Resche-Caserta privilégie un jeu doux, ombré, atmosphérique, qui évite de renchérir sur la cruauté du sujet. Par exemple, dans l’impressionnant monologue d’Athalie qui ouvre la seconde partie, « Ombre, cure, sospetti », là où Les Accents de Thibault Noally (Aparté, 2018) optaient pour une lecture flamboyante et dramatique, Resche-Caserta privilégie le mystère de l’ambiance nocturne.

Si, d’un point de vue orchestral, on aura tendance à préférer la seconde interprétation, le constat n’est pas le même du côté de la vocalité, la redoutable aria « Terrori d’Averno » surexposant les défauts de Camille Poul, comparée à une Blandine Staskiewicz mieux armée pour le baroque : la voix de Poul est plaisante, homogène (à la limite de la monochromie) mais diction et vocalises manquent vraiment de précision, d’incisivité. Dans cette partie écrasante, gratifiée d’une douzaine d’arias, on se prend à rêver de ce qu’aurait donné une Sophie Junker ou une Marie Lys…

Dommage, car la (trop ?) jeune soprano constitue le seul élément discutable du présent enregistrement, riche en merveilleux moments – le chœur final en imitations par exemple, qui s’enchaîne à l’agonie d’Athalie, le superbe duo « Son tiranna », le récit du Grand Prêtre « Il sole appieno »… Dans ce rôle, certes, le grave de Furio Zanasi (après plus de trente ans d’une carrière exemplaire), apparaît un peu terni – mais l’interprète conserve une classe folle. En nourrice du futur monarque, l’alto Mélodie Ruvio ornemente parfois lourdement mais le timbre, très androgyne, impose un véritable personnage. Quant au ténor de Bastien Rimondi, solaire et éloquent, il campe idéalement ce capitaine de la garde qui, tout au long de la première partie, tient tête sans élever la voix à la sanguinaire souveraine – et constitue, pour nous, une vraie révélation.