Jusqu’ici, les incursions de Peter Greenaway dans la mise en scène d’opéra n’ont guère marqué les esprits. L’ex-enfant terrible du cinéma du dernier quart du XXe siècle n’a pas vraiment convaincu par sa reconversion dans l’art lyrique : il s’était principalement attelé à la création contemporaine (avec les œuvres de Louis Andriessen, dont il avait conçu le livret) et à des performances musicales à base d’accessoires. La seule œuvre du répertoire, si l’on peut dire, à laquelle il s’était attaqué était le Christophe Colomb de Darius Milhaud, monté à Berlin. Le Festival Verdi de Parme a changé tout cela, puisqu’en 2016, il a cru bon de confier au père de Meurtre dans un jardin anglais la tâche ô combien redoutable de présenter un opéra dans le cadre difficile du Teatro Farnese.

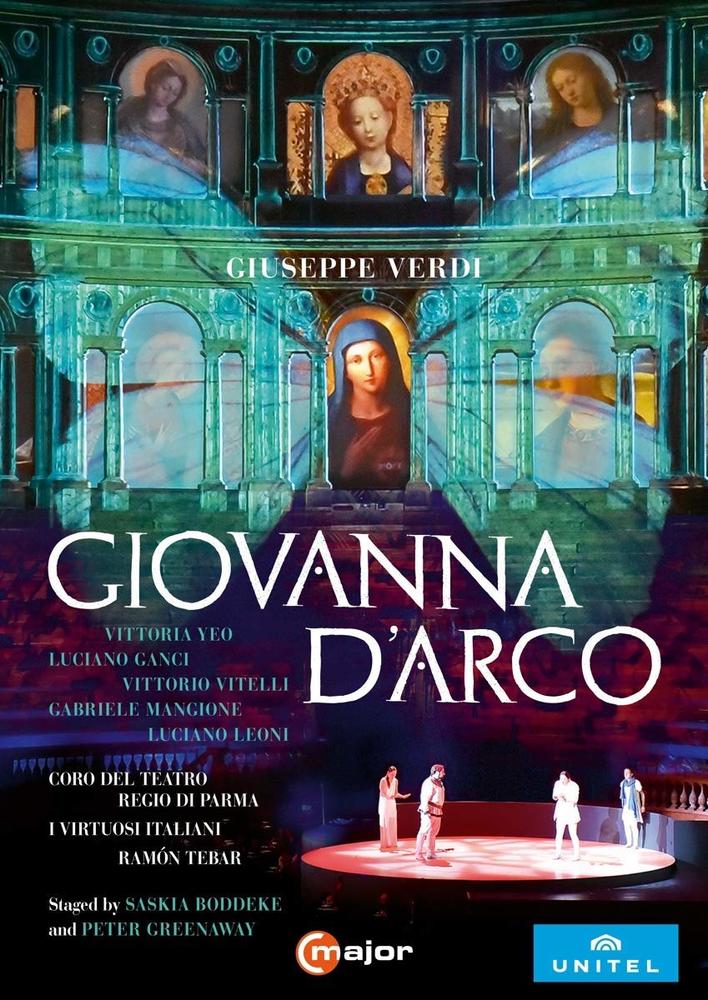

Apparemment séduit par les arcades du fond de la salle, Peter Greenaway a fait installer l’orchestre et la scène là où prennent place d’habitude les spectateurs. Y a-t-on vraiment gagné sur le plan théâtral ? Rien n’est moins sûr. Un petit plateau rond et tournant a été installé à côté de l’orchestre, le chœur s’alignant en arc-de-cercle derrière les balustrades. Evidemment, pas de décors, à part les arcades susmentionnées, sur lesquelles sont projetées toutes sortes de vidéos tantôt fixes, tantôt mobiles : une collection de 18 vierges italiennes, flamandes ou germaniques, de Simone Martini à Van Eyck en passant par Stefan Lochner, parfois remplacées par des caricatures grimaçantes évoquant les démons, ou par des signes cabalistiques… Par un souci louable d’arracher son héroïne aux griffes du populisme xénophobe, alors qu’il n’est finalement question que de bouter l’étranger hors du territoire, Greenaway inscrit in extremis un message politique dans son spectacle, en multipliant dans les dernières minutes des images d’enfants réfugiés, comme en montrent les actualités télévisées depuis le début de la crise des migrants, en Italie notamment. Malgré tout, le spectacle reste extrêmement abstrait, avec ces costumes blancs imposés à tous (seul le père de Jeanne a droit à un surcot sombre), et ces accessoires réduits à l’essentiel : une couronne, une épée, une croix. Idée cruciale de la mise en scène : Jeanne n’est pas une, mais trois, puisque la Jeanne qui chante est accompagnée en permanence de ses doubles dansants, la « Jeanne innocente » et la « Jeanne guerrière ». Dans la mesure où un plan large englobant l’ensemble du théâtre réduirait les chanteurs à la taille de fourmis, et où un plan rapproché prive des projections qui entourent la micro-scène centrale, le DVD multiplie les effets d’incrustation, avec deux ou trois scènes superposées, au point qu’on ne sait plus toujours bien où se situe ce que l’on voit.

Tant de sophistication technique ne suffit pourtant pas à rendre palpitant ce qui se passe sous nos yeux, et c’est plutôt l’oreille qui trouve un intérêt à ce qu’on lui présente, comme le soulignait Christophe Rizoud, présent dans la salle. La distribution n’inclut aucune star, mais seulement des chanteurs encore jeunes mais déjà suffisamment aguerris pour affronter des rôles qui sont loin d’être faciles. Vittoria Yeo prête à Jeanne un timbre très pur, ce qui convient bien à une héroïne inspirée par la Vierge, mais qui n’est pas forcément ce qui se fait de plus émouvant. Au moins l’agilité de sa voix lui permet-elle d’exécuter sans mal les divers passages vocalisants. Luciano Ganci lui oppose un chant d’une générosité lumineuse, qui fait de Charles VII un personnage plus que jamais présent, si ce n’est le véritable héros de toute cette histoire. Espérons que la multiplication des Tosca à son agenda n’aura pas fatigué prématurément ce ténor que Liège entendra en Radamès en février prochain. Quant à Vittorio Vitelli, même s’il n’a l’âge de Jacques d’Arc, on peut comprendre que son Boccanegra ait séduit notre collègue Yvan Beuvard à Dijon au printemps dernier, car si le baryton peut encore gagner dans le grave, les couleurs verdiennes sont là.

Jadis plutôt adeptes d’un répertoire un peu plus ancien, I Virtuosi Italiani se coulent sans peine dans la musique du premier Verdi, dirigés avec attention par Ramón Tebar, chef auquel il faut reconnaître le mérite de tirer le meilleur d’une partition qui alterne des moments superbement inspirés et d’autres où le compositeur semble lorgner sur l’allant des danses de salon et sur le clinquant des fanfares.