Si le Japon à l’opéra fut d’abord l’affaire des « petites femmes » pucciniennes ou proto-pucciniennes (Madame Chrysanthème, Iris), le XXe siècle a changé tout cela, est c’est vers un empire des sens bien plus emprunt de malaise et de cruauté que les compositeurs se sont tournés. Tanizaki inspira à Bernard Cavanna un opéra d’après La Confession impudique (1992), Kris Defoort conçut The House of Sleeping Beauties (2009) à partir du roman de Kawabata, mais c’est surtout Mishima qui a retenu l’attention : la regrettée Eva Kleinitz avait révélé en 2018 Le Pavillon d’or de Mayuzumi (1973), Hosokawa a mis en musique Hanjo (2004), et Le Marin rejeté par la mer permit à Hans Werner Henze de créer l’un de ses meilleurs opéras.

Initialement, l’œuvre en question s’intitulait Das verratene Meer, et c’est sous ce titre qu’elle reçut sa création mondiale en 1990 à Berlin. Si la mer y est « trahie », c’est parce qu’aux yeux d’un enfant de 13 ans, l’officier de marine que sa mère épouse en secondes noces a délaissé l’élément liquide afin de rester sur la terre ferme ; pour l’adolescent et sa bande, cet homme mérite la mort, et ils la lui donneront à la toute fin de l’opéra. Pour une fois, le baryton et la soprano s’aiment d’un amour tendre, et c’est le ténor qui vient semer la zizanie. Car le rôle de l’enfant n’est pas confié à une voix de femme (ni Yniold ni Chérubin), ou du moins aiguë – il y a un contre-ténor dans la distribution, mais il chante l’un des amis, simplement désigné comme « Numéro 2 ».

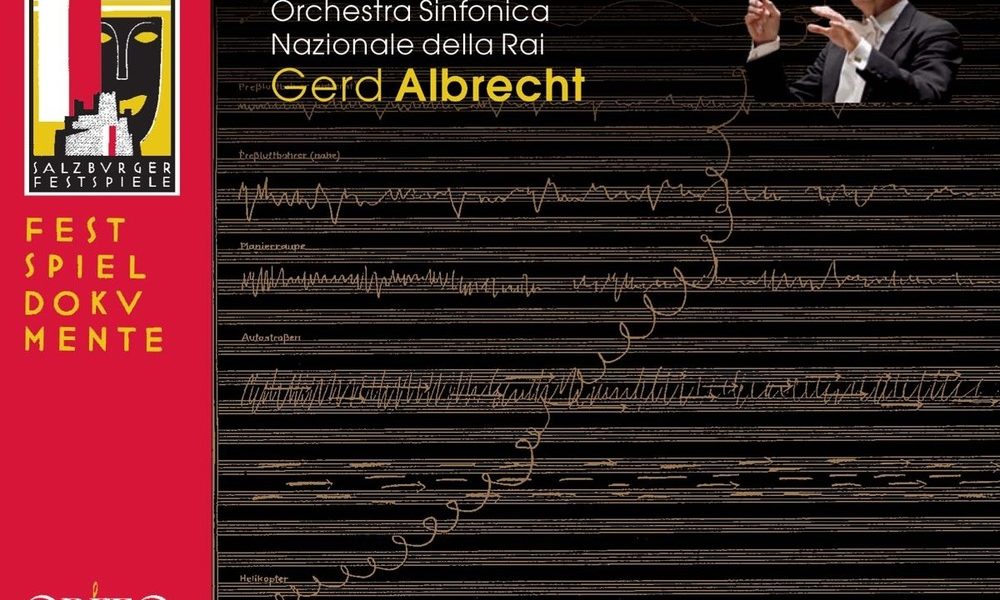

Face au relatif insuccès de sa partition, Henze eut l’idée, une douzaine d’années plus tard, d’en renforcer la japonitude en faisant traduire son livret. Evidemment, cela ne se fit pas sans mal, compte tenu des spécificités respectives des deux langues. Gerd Albrecht conseilla au compositeur d’ajouter une vingtaine de minutes supplémentaires. Devenu Gogo no Eiko (le titre original du texte de Mishima), ledit opéra fut créé en concert en 2003 au Japon, avant d’être donné en 2006 à Salzbourg, où avaient été créés L’Upupa trois ans auparavant, et Les Bassarides en 1966.

Qu’apporte le passage à la langue japonaise, qu’on suppose acrobatique puisque cet idiome exige beaucoup plus de syllabes pour dire ce qui prend un peu moins de place en allemand ? Est-ce davantage qu’un gadget ? Si cette traduction a pu aider l’œuvre dans le pays natal de Mishima, il se peut à l’inverse qu’elle complique singulièrement la tâche pour la monter ailleurs dans le monde. Il existe des chanteurs lyriques nipponophones, mais sans doute moins que pour chanter en italien ou en allemand. De fait, Salzbourg a dû embaucher une équipe presque exclusivement asiatique (seul le contre-ténor susmentionné fait exception), et presque exclusivement japonaise, Kwang-Il Kim étant manifestement plutôt coréen.

Vocalement, la partition n’exige pas des interprètes une virtuosité particulière, et ce sont davantage leurs qualités expressives qu’il leur convient de mettre en avant. On pourrait rêver d’aigus plus crémeux que ceux de la soprano Mari Midorikawa, d’un timbre de ténor plus séduisant que celui de Jun Takahashi ou d’un baryton plus impérieux que Tsuyoshi Mihara, mais là n’est pas le propos. A part quelques passages qui lorgnent vers des formes anciennes (le « madrigal » du deuxième acte, la « musette » du premier), il s’agit plutôt de conversation en musique, ce qui n’exclut heureusement pas les ensembles ni une écriture vocale qui ne maltraite jamais les voix.

Sa séduction, l’œuvre la doit peut-être surtout aux sortilèges qui s’élèvent de la fosse où officie Gerd Albrecht à la tête de l’Orchestre symphonique de la RAI. Sans agressivité déplacée, la musique de Henze soutient à merveille l’action et se révèle bien souvent fascinante par sa manière d’entrelacer les lignes et de mêler les couleurs instrumentales pour obtenir un résultat qui ne sonne jamais passéiste et qui n’imite persone, mais qui n’en est pas moins fort agréable à écouter.