De la production lyrique de Jake Heggie, très parcimonieusement exportée hors des Etats-Unis, on avait jusqu’ici surtout retenu Dead Man Walking, créé en 2000 par Susan Graham et brillamment repris par Joyce DiDonato, ou Moby Dick (2010), deux œuvres qui ont triomphé outre-Atlantique et qu’ont proposé la plupart des maisons d’opéra américaines. En Europe, ce succès avait pu laisser plus circonspect, face à une musique sans grande consistance, obstinément passéiste, peut-être plus encore que celle d’un Menotti. L’effet de contraste était d’autant plus frappant avec les ambitions affichées par les livrets choisis. Mais en 2015, pour une fois, Jake Heggie avait décidé de travailler non pas sur l’adaptation d’un livre, classique de la littérature ou document poignant, mais sur un sujet entièrement original, avec la complicité de Terrence McNally, auteur de théâtre surtout connu sur le vieux continent pour sa pièce Master Class (1995), inspirée par les cours de Maria Callas à la Juilliard School. Grand connaisseur d’opéra, McNally a imaginé une intrigue situé sur la scène et dans les coulisses d’un théâtre où l’on s’apprête à ressusciter une œuvre appartenant au belcanto romantique, Rosa Dolorosa, figlia di Pompei, composée en 1835 par à un certain Vittorio Bazzetti. Pour remonter ce chef-d’œuvre oublié, la compagnie « American Opera » compte sur la présence exceptionnelle d’Arden Scott, mezzo mondialement connue qui revient dans sa ville natale. Rivalités avec une ambitieuse soprano russe, vacheries entre chanteurs, répétitions catastrophiques, coïncidence de la première de l’opéra avec un match décisif pour l’équipe de football locale, retour imprévu d’un amour de jeunesse de la belle Arden, interrogation sur le sens du genre opéra à notre époque aux Etatst-Unis, visite du fantôme du compositeur… Le livret est riche en rebondissements et, à en juger d’après les rires incessants du public, fertile en répliques qui font mouche.

Autrement dit, Jake Heggie semble avoir un peu changé son fusil d’épaule et, s’il n’a pas renoncé à émouvoir (quelques moments bien guimauve sont là pour ça), il a découvert qu’il pouvait divertir son auditoire et, sur ce plan, on admettra volontiers qu’il ne s’y prend pas mal du tout. Dans un esprit parodique proche du Britten du dernier acte d’A Midsummer Night’s Dream et avec une vis comica qui évoque parfois le Candide de Bernstein, Great Scott regorge de pastiches musicaux, la musique attribuée à Bazzetti ressemblant fort à du Rossinellini ou à du Mercadantizetti, non sans lorgner assez anachroniquement du côté de Richard Strauss pour certaines arias.

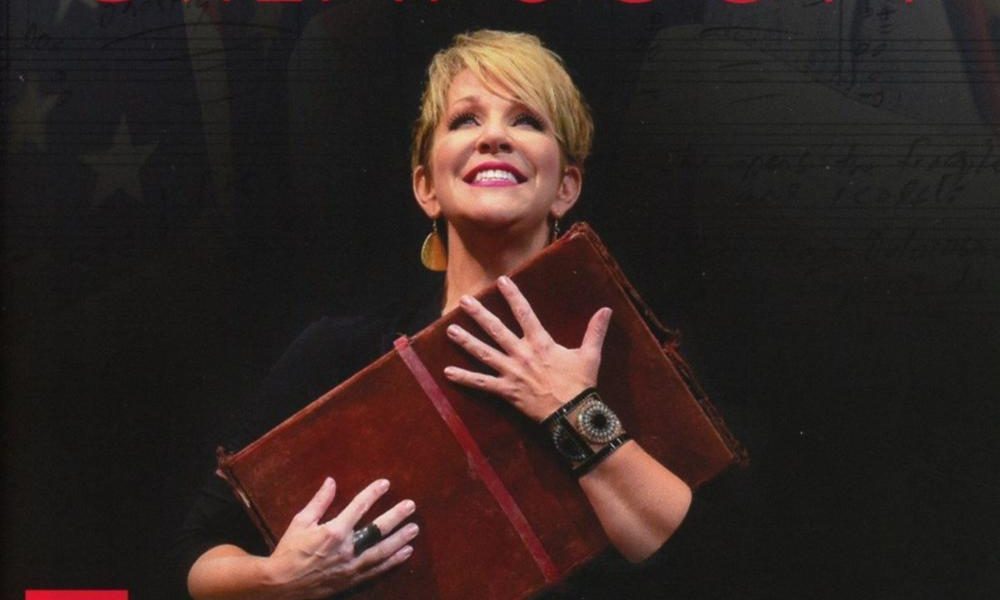

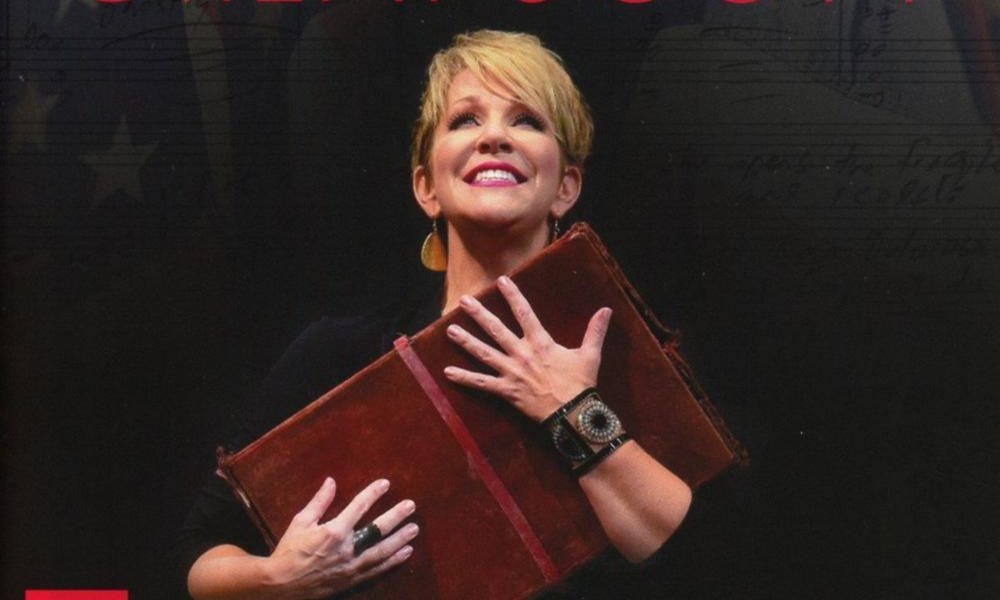

Beaucoup de chanteurs d’opéra avouent qu’ils aimeraient avoir plus souvent l’occasion de faire rire, ce que le grand répertoire ne leur permet guère. Joyce DiDonato ne fait pas exception à cette règle, et Great Scott a été conçu sur mesure pour lui permettre de déployer tous ses talents : elle y chante magnifiquement, et en italien, des choses qui rappellent beaucoup le contenu de son disque Stella di Napoli. Ailyn Pérez semble bien s’amuser dans le rôle délicieusement caricatural de Tatiana Bakst, la soprano ouzbèque aux dents longues et à l’accent à couper au couteau (on remarque surtout son air « Don’t be afraid, good people »). Il est émouvant d’entendre à leurs côtés Frederica Von Stade en riche mécène de l’opéra, et peu avant la fin de l’œuvre, ces dames unissent leurs voix pour un grand trio qui, bien qu’à cent coudées en dessous du modèle, regarde évidemment du côté du Chevalier à la rose. Tous les autres rôles, masculins, ne semblent pas appeler de grandes prouesses vocales et reposent plutôt sur la caractérisation. Great Scott est avant tout une comédie efficace, comme le cinéma américain sait encore parfois en produire.