Présenté l’été dernier en avant-première au Festival de Beaune, Il Giustino dirigé par Ottavio Dantone s’ajoute aux dix-sept opéras de l’édition Vivaldi, initiée par le label Naive, interrompue en 2015 et reprise l’an passé avec Dorilla in Tempe.

De l’histoire de l’empereur de Constantinople Justin 1er (450 ou 452-527), fondateur de la dynastie justienne, le poète Niccolo Beregan a tiré en 1683 un livret d’opéra mis en musique à plusieurs reprises. La fiction dépasse largement la réalité dans cette aventure où guidé par la main de la déesse Fortune, le jeune paysan Giustino trouve amour, gloire et trône à l’issue de péripéties impossibles à résumer en quelques lignes. Il suffit de savoir qu’il sera aidé dans sa formidable ascension par la noble Leocasta qu’il finira par épouser. Autour du couple, les bons – l’impératrice Arianna ; son époux, l’empereur Anastasio (le frère de Leocasta) ; – et les méchants – le général félon, Amanzio ; le général rebelle, Vitaliano auquel une voix spectrale apprend à la fin de l’opéra que Giustino est en fait le frère enlevé au berceau par une tigresse ; Polidarte, l’émissaire de Vitaliano ; Andronico, l’amoureux éconduit de Leocasta. Leurs chassés-croisés politiques et sentimentaux sont d’abord prétextes à lamentos languides, arias héroïques et situations fantastiques que la musique oublie souvent d’illustrer : combat contre un ours et un monstre marin, tempête, apparition fantomatique évoqués ici à défaut par force bruitages.

A la question des surprises et découvertes contenues dans cet opéra de Vivaldi, Ottavio Dantone s’émerveille de la présence rarissime d’un psaltérion solo pour accompagner l’air de Giustino à la fin du deuxième acte, « Ho nel petto un cor si forte » ». On pourrait également citer l’emprunt du thème du Printemps dans Les Quatre Saisons auquel l’auteur de l’édition moderne de l’ouvrage, Reinhard Strohm, attribue « une valeur symbolique et morale » (l’éveil de Giustino à une existence glorieuse serait comparable à celui de la nature) ; les deux tubes vivaldiens que sont « Vedrò con mio diletto » et « Sento in seno » repris de Tieteberga (comme huit autres numéros d’Il Giustino), avec l’utilisation de pizzicati de cordes pour imiter la « pluie de larmes » ; ou encore le bref air avec chœur confié à Anastasia au début de l’opéra, ancêtre des arie con pertichini chers à Rossini

Vivaldi, en quête de fortune à l’exemple de son héros, avait quitté Venise pour Rome en 1722. Après l’excellent accueil reçu par Ercole sul Termodonte au Teatro Capranica en janvier 1723, le compositeur voulait un an plus tard avec Il Giustino apporter une nouvelle preuve de ses talents de dramaturge. Ce nouvel opéra est à la mesure de ses ambitions, ne serait-ce que par sa longueur. L’interdiction aux femmes d’apparaître sur scène dans la ville papale avait contraint le compositeur à confier à des castrats tous les rôles ou presque. Ottavio Dantone résout cette équation à huit inconnues par l’emploi de voix féminines, à l’exception de l’anecdotique Andronico. Est-ce forcément le meilleur choix ? Quelles que soient ses limites, la tessiture de contre-ténor permet d’éviter une monochromie vocale dont le présent enregistrement n’est pas exempt.

Tout commence pourtant tambour battant avec une ouverture secouée d’éclats guerriers et transpercée en son cœur par un andante inquiet. Ottavio Dantone, à la tête de son Accademia Bizantina, semble avoir trouvé la juste pulsation d’une musique au cours changeant, ni agitée, ni torpide. Puis vient l’inévitable alternance de récitatifs et d’arias et le récit tend à s’étirer, non parce que la direction s’essouffle – au contraire, elle conserve son équilibre et sa capacité d’illustration – mais parce que l’inégalité de la distribution transforme certains numéros en tunnel. Plutôt que de s’attarder sur les aigreurs de Rahel Maas en Fortuna, le chant trop appliqué d’AriannaJu Venditelli (Amantio), le soprano émacié de Veronica Cangemi (Leocasta) ou l’inadéquation de Silke Gäng à un emploi de contralto (Anastasio), on insistera sur les arguments en faveur de cet enregistrement, à commencer par son intégralité et les variations inédites écrites par Ottavio Dantone lui-même.

Alan Curtis en 2002 avait carrément rayé Andronico de la partition. Le rôle échoit ici à Alessandro Giangrande en même temps que Polidarte. Contre-ténor ou ténor ? Les deux, mon capitaine ! Le chanteur italien jongle avec les tessitures en un exercice original mais convaincant de changement de registre. Cette schizophrénie vocale ne remet en cause ni la souplesse, ni la caractérisation. Tendresse pour l’amant éconduit, âpreté pour le sbire résolvent la quadrature du cercle.

L’autre ténor – le vrai, le dur, le cruel – est interprété par Emiliano Gonzalez Toro. Le fondateur d’I Gemelli, ensemble à géométrie variable spécialisé dans la musique du 17e siècle, trouve avec Vitaliano un emploi dans ses meilleures cordes vocales, contrastée et virtuose à la mesure d’un tempérament dramatique et d’une technique éprouvée (cf. au 2 e acte les variations impossibles de « Quande serve alla ragione », devenu trois ans plus tard dans Farnace « Recordati che sei »).

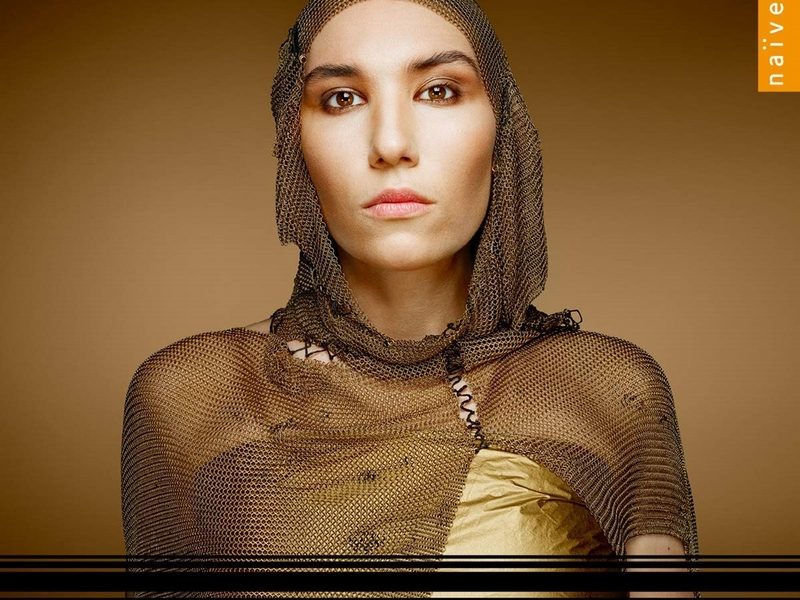

S’il donne son nom à l’opéra, Giustino n’est ni le rôle le plus long, ni le plus acrobatique. A lui cependant le fameux « Ho nel petto un cor si forte » avec son psaltérion solo et – curiosité amusante à signaler – au premier acte « Misero è ben colui che dopo nato » dont la musique n’est pas de Vivaldi mais d’Ottavio Dantone. La complicité du chef d’orchestre avec Delphine Galou n’est plus à démontrer. Elle se concrétisait une nouvelle fois l’an passé au travers d’un album – Agitata – dont Guillaume Saintagne nous disait le plus grand bien. Ce vrai timbre de contralto, vanté par notre confrère apporte le juste relief à un personnage sinon secondaire.

Est-ce parce qu’Arianna était à l’origine destinée à Giacinto Fontana, dit Il Farfallino, que l’impératrice de Constantinople cumule à elle seule près de la moitié des numéros de l’œuvre ? Avec ses couleurs de fruits rouges étalées sur une large échelle chromatique, du cassis le plus violacé au rose intense de la framboise écrasée, Emöke Baráth fait mieux qu’aviver les saveurs de la partition. Elle relève chacun des nombreux défis posés par une écriture impitoyable, qu’il lui faille affronter la flûte en un combat de trilles dans ce passage obligé de l’opéra baroque qu’est l’aria d’imitazione, terrasser coloratures et sauts de registre dans « Per noi soave e bella » ou dérouler sur le souffle le long fil de « Quell’amoroso ardor » au 3e acte. De quoi tromper son impatience en attendant le premier récital discographique chez Warner de la soprano hongroise où elle explorera les musiques de Barbara Strozzi, Francesco Cavalli et Antonio Cesti.