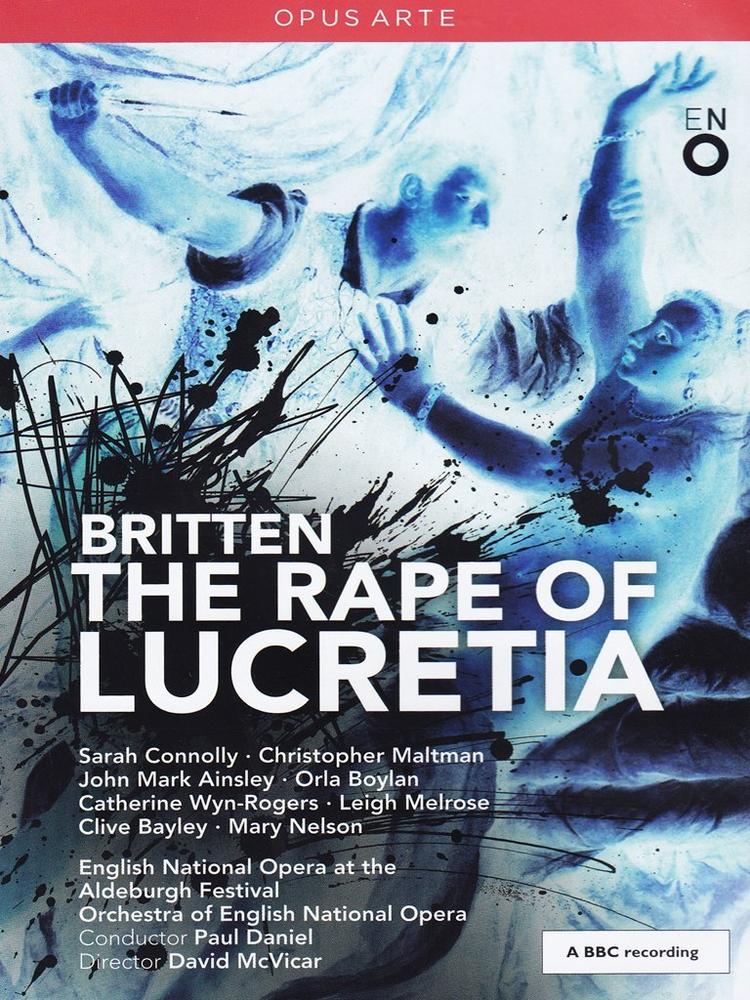

De David McVicar, metteur en scène imprévisible, on ne sait jamais à quoi s’attendre, tant il est capable de tout et de son contraire, tantôt dans la surcharge, tantôt dans le dépouillement. Pour ce Viol de Lucrèce, c’est une sobriété extrême qui semble avoir prévalu, comme si la mise en scène voulait s’effacer devant la violence du propos et l’éloquence de la musique de Britten. Mais dépouillé ne veut pas dire spartiate, et sobre ne signifie pas statique. En outre, grâce à la variété des cadrages, le DVD transfigure cette production et les gros plans mettent en lumière toute la finesse du jeu dramatique élaboré avec des chanteurs-acteurs de première catégorie. Ainsi interprété et filmé, The Rape of Lucretia apparaît bel et bien comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Britten, un de ses drames les plus forts et les plus perturbants, même s’il n’y figure ni enfant ni marginal. Après sa diffusion par la BBC, cette captation a dû attendre une dizaine d’années pour paraître en DVD ; le centenaire Britten en soit loué, tant cette version l’emporte sur l’unique vidéo jusque-là disponible (une version donnée en 1987 à l’ENO, disponible chez Arthaus).

Campé par John Mark Ainsley, le Male Chorus est un personnage inquiétant, bien davantage qu’un simple narrateur : il est le drame à lui seul. Il prend part à l’action et semble parfois jouer un rôle proche de celui de Peter Quint dans Le Tour d’écrou, en incitant Tarquin à aller commettre son crime. Véhément, insinuant, déployant une impressionnante palette de couleurs, il est le véritable moteur de l’action. Sans maniérisme aucun, il sait donner à son texte une intensité parfois presque intolérable. A ses côtés, le Female Chorus fait nécessairement plus pâle figure, même si Orla Boylan est loin de démériter. On entend rarement en France cette soprano irlandaise, qui fut Sieglinde à l’Opéra du Rhin, également dans une mise en scène de David McVicar. Dans un style moins extraverti que son collègue, mais avec une articulation tout aussi incisive, elle n’en confère pas moins une grande émotion à chacun de ses interventions. Sarah Connolly offre une composition inoubliable, incomparable comme actrice et bouleversante comme chanteuse, confirmant une fois de plus qu’elle est ô combien digne de reprendre le flambeau et d’assurer la succession des Kathleen Ferrier et Janet Baker qui l’ont précédée dans ce rôle. En Tarquin, Christopher Maltman a la beauté du diable et la voix d’un grand seigneur méchant homme, incarnant un personnage aussi délicieusement détestable que le Don Giovanni qu’il devait être peu après à Salzbourg. Autour de ce quatuor de choc, les rôles secondaires planent presque sur les mêmes hauteurs : Clive Bayley est un Collatin sensible, doté de tout le grave nécessaire, et Leigh Melrose sait faire de Junius davantage qu’une silhouette. Catherine Wyn-Rogers est une Bianca maternelle comme il convient, et Mary Nelson une Lucia délicate, malgré quelques duretés dans l’aigu. Quant à Paul Daniel, il maintient admirablement la tension inhérente à cette œuvre, pour laquelle Britten sut élaborer une forme mi-dramatique, mi-narrative, qui semble comme préfigurer les Church Parables, ces chefs-d’œuvre de sa dernière période créatrice.