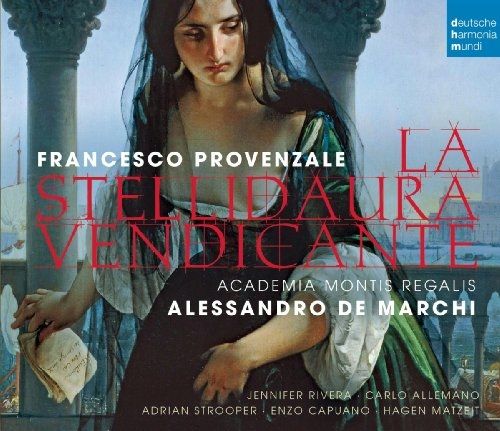

Dans l’histoire de la redécouverte du répertoire napolitain, Francesco Provenzale (1624-1704) a beaucoup été défendu par Antonio Florio et sa Cappella de’ Turchini. C’est néanmoins surtout sa production de musique d’église qui avait connu jusqu’ici les honneurs de l’enregistrement, cantates et oratorios divers. De fait, seules deux partitions d’opéra ont été conservées : Lo Schiavo di sua moglie, qui dort encore dans les bibliothèques, et La Stellidaura vendicante. Cette dernière œuvre a connu une première résurrection moderne, mais en suédois, au festival d’été de Vadstena, sous la direction d’Arnold Östman, en 1974, et une reprise – toujours en suédois – en 1999 au même festival. Il fallut donc attendre 1997 pour que cet opéra retrouve sa langue d’origine, en février à Liège, puis en octobre-novembre à Bruxelles. Cette résurrection avait été confiée au claveciniste Alessandro De Marchi, un temps continuiste pour René Jacobs. Devenu récemment le chef attitré de l’Academia Montis Regalis, celui-ci a eu à cœur de rediriger la Stellidaura et en a proposé une nouvelle version scénique, donnée dans le cadre du festival d’Innsbruck en 2012, dont il est devenu directeur en 2010. La discographie de Provenzale s’enrichit ainsi d’un live capté au cours de trois représentations.

Dans le texte d’accompagnement où il explique ses choix pour la réalisation de la partition, dirigée ici avec vigueur et raffinement, De Marchi se montre en revanche beaucoup plus discret sur la question des coupes, complètement passées sous silence : sans aller jusqu’aux prétendues six heures de musique écrites par Provenzale, dont parlait Opéra Magazine en 1997, le spectacle d’Innsbruck durait apparemment près de trois heures et demie, dont il ne reste dans ce coffret que deux heures quarante, soit le maximum qu’on puisse faire tenir en deux CD. On parvient néanmoins à suivre l’action, malgré un imbroglio assez invraisemblable, et à s’intéresser à ces personnages galants, surtout à l’héroïne qui, telle la Bradamante du Roland furieux ou la Clorinde de la Jérusalem délivrée, n’hésite pas à se déguiser en homme et à manier l’épée.

L’un des intérêts de cet enregistrement est de nous rappeler l’écart qui séparait alors la France de l’Italie, puisque cette Stellidaura est contemporaine de l’Alceste de Lully, mais qu’on ne saurait imaginer deux univers musicaux plus éloignés. Ni chœurs ni divertissements dans l’œuvre de Provenzale, mais seulement cinq personnages, dont un rôle purement comique, et des monologues passionnés, soit une esthétique très proche de son aîné Francesco Cavalli. Autant dire que les voix sont ici au premier plan, et par chance, les solistes réunis sont pour la plupart à la hauteur. Dans le rôle-titre, Jennifer Rivera, mezzo américaine qu’on a surtout entendue en Europe dans le répertoire du XVIIIe siècle, révèle un timbre chaud et prenant, qu’on apprécie surtout dans les scènes pathétiques du dernier acte, où ses graves sont particulièrement sollicités (on se demande comment s’en tirait la soprano employée en 1997). Les deux chevaliers épris d’elle sont deux ténors aux voix parfaitement différenciées : on avouera une préférence personnelle pour le timbre barytonant de Carlo Allemano, parfois à la limite de ses possibilités dans l’aigu, qui est plus le domaine de l’Australien Adrian Strooper, attaché au Komische Oper de Berlin, dont l’italien est hélas moins idiomatique. De l’idiomaticité, on en trouve à revendre chez la basse Enzo Capuano, ex-chanteur de variété reconverti dans l’opéra : peut-être ce profil atypique l’aide-t-il à donner vie au personnage du valet bouffon et glouton Giampetro, qui s’exprime exclusivement en pseudo-dialecte calabrais. On est moins ravi par le contre-ténor Hagen Matzeit, dont la mollesse d’accents et l’italien exotique ne laissent guère deviner la présence scénique évoquée par notre consœur Elisabeth Bouillon. Voilà en tout cas qui donne bien envie de se rendre en juin prochain à Potsdam, où sera reprise La Stellidaura vendicante.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes