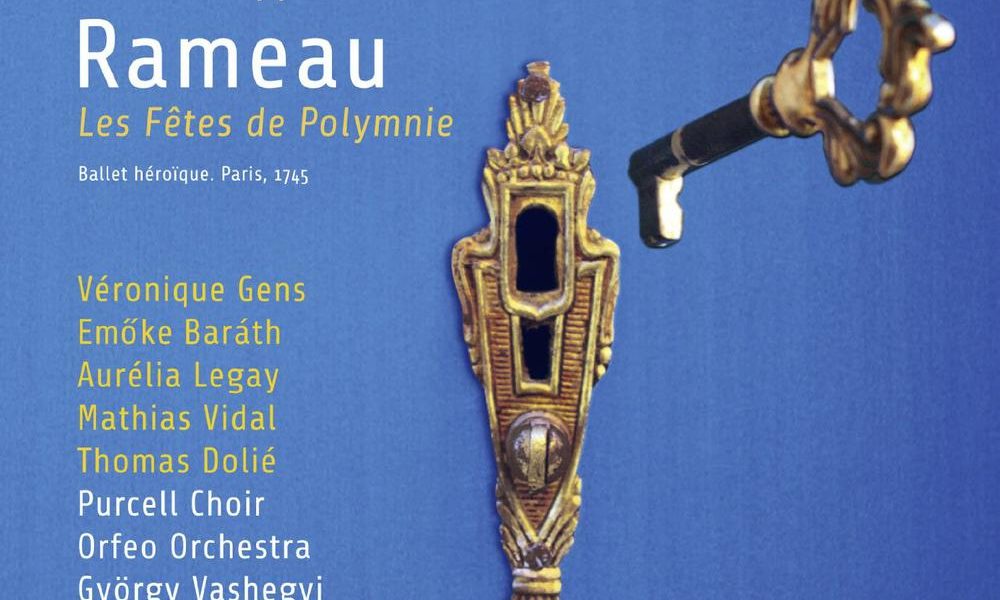

L’anniversaire Rameau aura permis de (re)découvrir quantité de partitions restées jusque-là dans l’ombre. Certaines risquent fort d’y replonger, mais il en est aussi qu’on aimerait voir s’imposer. Les Fêtes de Polymnie, bien que composé comme une œuvre de circonstance pour chanter les louanges de Louis XV, se révèle être bien davantage qu’une de ces bagatelles associant des actes de ballet plus ou moins interchangeables. Le livret est d’une qualité et d’une cohérence rares, ce qui n’a du reste rien d’étonnant de la part de Cahusac, collaborateur privilégié à qui Rameau doit quelques-uns de ses meilleurs textes. Et contrairement à un lieu commun selon lequel le Dijonnais n’était jamais meilleur compositeur que lorsqu’on lui proposait des livrets médiocres, la beauté de la musique rejoint ici la rigueur de la division en trois entrées correspondant à trois genres privilégiés de la poésie lyrique : la fable (c’est-à-dire la mythologie), l’histoire et la féerie. Du prologue, on remarque surtout l’ouverture et « l’Elévation du trophée », dont les harmonies préfigurent très logiquement « l’Entrée de Polymnie » dans Les Boréades, partition pourtant de près de vingt ans postérieure. La première entrée propose un divertissement particulièrement développé. La deuxième entrée offre à Stratonice un air comparable par sa beauté, par son texte et par sa musique, au « Cruelle mère des amours » d’Hippolyte et Aricie, et les magnifiques dialogues sont dignes des plus belles œuvres de Rameau. La troisième entrée, quant à elle, inclut de belles scènes de chasse et un sommeil magique.

Pour défendre cette œuvre, le chef hongrois György Vashegyi se montre bien plus convaincant que dans Adrien de Méhul, paru il y a quelques mois. Rameau ressortit évidemment d’une tout autre esthétique. L’Orfeo Orchestra possède les couleurs adéquates et sait rendre justice à cette musique. Quant au Purcell Choir (tout aussi hongrois que le chef et les instrumentistes, malgré son nom), on saluera notamment son très bon français ; un peu plus d’agressivité n’aurait sans doute pas été malvenue pour le chœur des chasseurs barbares, qui chante entre autres « Ah ! Que la guerre a d’appas ! »

Emöke Baráth possède un timbre charmant et frais et qui convient bien aux petits rôles qui lui sont ici confiés ; seul problème, la prononciation des e/é/è, pierre d’achoppement de notre langue pour tant d’étrangers, et les nasales (« printemps » sonne ici comme « prétend »). Pour les personnages féminins principaux, on a fait appel à des voix plus solides, car il est loin le temps où Rameau n’avait pour le servir que des voix trop légères. Enfin Véronique Gens revient ; il était temps, car depuis le DVD de Castor et Pollux capté à Amsterdam (2008), on ne l’avait plus entendue dans un enregistrement ramiste. Même si son répertoire s’est considérablement élargi depuis ses débuts dans le baroque, la soprano reste une interprète exemplaire pour cette musique. Quel dommage alors qu’elle n’ait à interpréter qu’un seul grand rôle, celui de Stratonice dans la deuxième entrée. Sa présence dans la dernière entrée est hélas bien limitée, et l’on enrage que tous les autres grands rôles, dans le prologue comme dans les première et deuxième entrée, aient été attribués à Aurélia Legay, dont la voix semble connaître un élargissement qui pourrait bien compromettre ses affinités avec ce style de musique. Le vibrato commence à être très prononcé, et la prise de son, assez réverbérée, n’arrange rien. Ne serait-il pas plus sage pour elle de se limiter aux rôles « mûrs », de reines et de magiciennes ? Le contraste est d’autant plus frappant avec la voix limpide et élancée de Mathias Vidal, qui confirme une fois encore qu’il est, dans ces emplois, le ténor français avec lequel il faut aujourd’hui compter. Dans la deuxième entrée, on admire sa virtuosité dans l’air « Chantons, célébrons sans cesse », autant que la délicatesse extrême avec laquelle il phrase l’air « Dans l’objet qu’on aime », qui tranche avec la véhémence qu’il ne craint pas de mettre dans les dialogues. A ses côtés brille l’excellent Thomas Dolié, dans la majesté de Jupier, la tendresse paternelle du roi Séleucus ou la vaillance du chasseur Zimès.