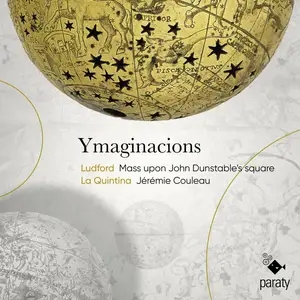

Enregistrement rare s’il en est, première mondiale, celui-ci – publié il y a plusieurs mois – avait échappé à notre attention. Seule la musicologie anglo-saxonne semble s’être intéressée à Ludford et à son œuvre, dont les éditions ont attendu les années 60-70 pour être connues. Si quelques formations d’Outre-Manche, particulièrement The Cardinall’ Musick, l’ont illustrée, dans d’autres pièces, c’est la première fois que ce répertoire déborde le Royaume-Uni.

Le nom de Dunstable, souvent associé à notre compositeur, est connu, sinon familier des amateurs de musique ancienne, mais celui de Ludford l’est moins (1), participant de la génération intermédiaire entre le premier et Byrd. Qualifié d’ « un des derniers génies méconnus de la polyphonie de l’époque Tudor » attaché à Westminster, son nom disparaît lors de la Réforme (David Skinner, après Bergsagel, chacun réalisant l’édition moderne de son œuvre). Il nous laisse un corpus impressionnant (ainsi 17 messes), dont le cycle marial des sept Lady masses, à trois parties, que nous connaissons à travers un manuscrit ayant appartenu à Henry VIII et à la très catholique Catherine d’Aragon.

A en croire les théoriciens anglais du temps, cette musique fait appel à l’«ymaginacion » du chanteur, appelé à improviser un contrepoint sur la ligne de plain-chant. L’écriture de Ludford (2) en est l’illustration, autour de la teneur (confiée à la partie de ténor), et cette lecture confère une vie singulière à une musique que l’on redoutait austère. Le lecteur trouvera dans la New Oxford History of Music (III, pp. 335 sqq) les données les plus sûres relatives à la complexité du contrepoint.

Plain-chant et polyphonie se nourrissent mutuellement plus qu’ils ne s’opposent. Pour nos oreilles, l’archaïsme est patent, de la formation, du contrepoint autour d’une teneur, des cadences. Nous sommes encore fort loin de la musique liturgique de Byrd, et encore davantage du chant anglican qui s’épanouira ensuite.

Trois chanteurs – Jérémie Couleau, initiateur de La Quintina, se charge de la teneur ; le superius est confié à Esther Labourdette, au timbre juvénile, à Sylvain Manet le contra, et Christophe Deslignes à l’orgue portatif, la formation est idéale pour ce style.

Comment rester insensible à la jubilation du Nowell sying we bothe qui ouvre le récital ? Sa vigueur rythmique, le traitement renouvelé de la mélodie s’impriment dans notre mémoire, servis par des voix qui ont plaisir à s’accorder avec l’orgue portatif. Le Kyrie qui suit, puissant malgré l’effectif, est un régal : Jérôme Couleau, qui a longuement mûri son projet, explicite son choix interprétatif dans la riche notice d’accompagnement (3) familier de ce répertoire (4), avec la réflexion musicologique la mieux documentée.

Les versets – monodiques dans leur notation manuscrite – sont ici considérés comme matériau à compléter, ainsi qu’ y invitent les écrits du temps, et le chatoiement intimiste qui s’en dégage suffit à lui seul à en valider le parti pris. L’intérêt ne se démentira pas tout au long de cette messe, deuxième du cycle de Ludford. Pendant du noël d’ouverture, tout d’abord une glose instrumentale, proprement inouïe, où l’on croit avoir affaire à trois instrumentistes, aux souffles et inflexions incroyables, un régal. Enfin, pour conclure, d’un anonyme, An hevenly songe, chanson d’édification où unissons et polyphonies alternent pour notre bonheur. Ajoutez à cela une prise de son qui nous offre tout, y compris les bruits du soufflet et de la mécanique, et vous aurez compris comment nous avons été conquis par cet enregistrement aussi courageux que gratifiant. A découvrir.

1. Contemporain de Taverner, entre autres, suivis de peu par Fairfax.

2. Comme celle de Whitbroke, dont des œuvres sont associées à celles de notre compositeur.

3. La riche bibliographie mentionnée, certainement exhaustive, donne envie d’approfondir l’œuvre de Ludford.

4. Il nous promet les psaumes à trois voix de Claude Le Jeune, ainsi que des motets de Johannes Brassart.