Werther, baryton ? Sacrilège, s’agissant d’un des plus beaux rôles de ténor du répertoire français ! Pourtant, Massenet lui-même est à l’origine de la transposition. Après son triomphe à Vienne en 1892, l’opéra peine à s’imposer. Les exigences vocales et dramatiques de la partition découragent les prétendants au rôle-titre. A défaut, le compositeur envisage une version pour baryton à l’intention de Victor Maurel. Alerté, le ténor Guillaume Ibos propose à Massenet de relever le défi, ajournant ainsi la composition d’une partition alternative. « Cependant, sa prestation ne convainc pas la critique », raconte Jean-Christophe Branger dans un des textes d’accompagnement du livre-CD édité par le Palazzetto Bru Zane, le 40e de la collection Opéra français, « Werther ne s’imposera en France qu’en 1903, grâce au talent du jeune Léon Beyle ».

Fin de l’histoire ? Non, car survient Mattia Battistini, un baryton surnommé « la Gloria d’Italia », qui « rappelle les plus grands virtuoses du théâtre lyrique et dramatique : Faure et Coquelin », selon Henry Ferrare dans Les Annales politiques et littéraires du 3 février 1918. A sa demande, Massenet reprend son esquisse pour aboutir à une version dont ne subsiste aujourd’hui que le report de la ligne vocale sur les partitions chant et piano retrouvées – report qui plus est variable d’une partition à l’autre. Battistini étrennera cette version à Varsovie en 1901, puis à Saint-Pétersbourg et à Odessa l’année suivante avant qu’elle sombre dans l’oubli. Une curiosité donc ? Oui, si en 1989 à Seattle Dale Duesing, en quête de challenge, ne l’avait tirée des oubliettes, entrainant dans son sillage d’autres barytons téméraires : Thomas Hampson (1999 à New York puis Paris), Jean-Sébastien Bou (2001 à Tours), Ludovic Tézier (2009 à Paris puis Vienne) et plus récemment Régis Mengus (2022 à Tours).

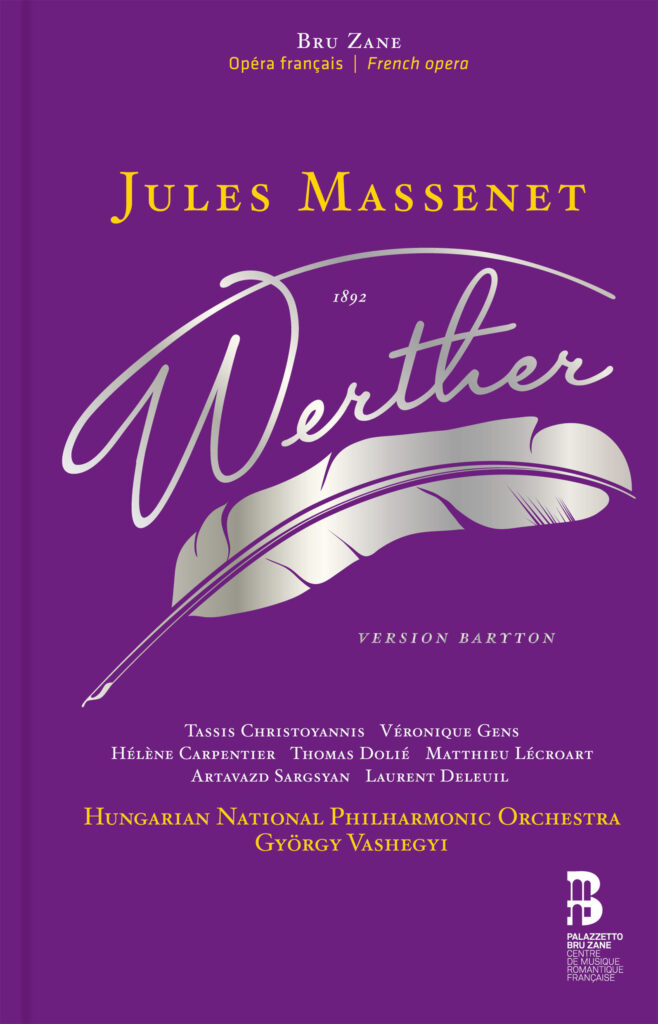

A son tour, Tassis Christoyannis reprend le flambeau de ce Werther barytonnal. « Pourquoi le réveiller ? », interroge Alexandre Dratwicki le directeur scientifique du Palazzetto Bru Zane, avant d’apporter une réponse à sa propre question : il s’agit d’explorer « deux aspects que la musique place au premier plan : le mot et la couleur vocale ». Si l’on veut apprécier à sa juste valeur cette version, il faut remiser par devers les recoins de sa mémoire les ténors de légende – et le saut de sixte, jusqu’au La dièse, du fameux Lied d’Ossian. L’héroïsme importe moins ici que le sentiment à travers l’attention portée au texte. Tassis Christoyannis est l’orfèvre messianique de cette reconversion, ciselant la phrase pour donner à comprendre chaque mot, et derrière le mot chaque intention, à rebours d’un quelconque maniérisme. Werther assombri donc, sans que le portrait s’en trouve noirci, coloré au contraire des innombrables nuances expressives réclamées par le rôle ; Werther moins immature et moins juvénile, selon le biais inconscient qui veut l’âge inversement proportionnel à la hauteur de la tessiture, mais pas barbon pour autant ; Werther séduisant de visage comme de silhouette – le velours l’emporte sur le métal et la ligne sur le muscle – ; Werther cependant assez aguerri pour assumer les assauts d’une écriture que l’on aurait tort de croire émoussée au motif qu’elle est transposée ; Werther incomparable puisque la comparaison avec ses plus illustres devanciers est difficile – il s’agit seulement du troisième enregistrement commercialisé de la version pour baryton, précise Alexandre Dratwicki.

La proposition modifie conséquemment la configuration des tessitures autour du rôle-titre. Voici Charlotte plus soprano que ne le veut la tradition, même si le passé montre que la fille du bailli n’est pas la propriété exclusive des mezzos. D’une voix dont on connaît la densité et l’égalité – le passage limpide d’un registre à l’autre –, Véronique Gens se dépare de la réserve guindée à laquelle la contraignent les deux premiers actes pour s’épanouir dans les ardeurs dramatiques des deux suivants. Comme son partenaire, l’interprète reconnue du répertoire mélodique se préoccupe d’abord d’un texte qu’elle rend non seulement intelligible mais sensible. Transi d’effroi, l’air des lettres projette un éclat farouche, celui des larmes fendraient des pierres tandis que les deux ultimes duos consacrent la tragédienne, dont la chair est parole et le geste vocal vérité.

Voici aussi Sophie moins légère. Hélène Carpentier fait de la sœur de Charlotte une rivale plausible, ainsi que le suggère Albert au deuxième acte, moins écervelée, moins brillante mais en parfaite congruence avec les partis pris de cette version.

Voici Albert, resté baryton – bien qu’il existe de la main de la main de Massenet des esquisses du rôle pour ténor, nous apprend Alexandre Dratwicki –, et de ce fait épigone troublant de Werther. Thomas Dolié partage avec Tassis Christoyannis le souci constant de la prosodie, rappelant l’importance de la déclamation dans l’opéra français en général, et dans cette version de Werther en particulier.

Voici des seconds rôles que Massenet, compositeur pittoresque, a su rendre vivants en dépit d’interventions plus épisodiques : le Bailli de Matthieu Lécroart, que l’on pourra trouver trop barytonnant, et donc insuffisamment différencié d’Albert et Werther dans un tel contexte ; Jonathan et Brühlmann confiés l’un et l’autre au très probe Laurent Deleuil ; et Schmidt pour la première fois ténor aigu conformément aux notes facultatives de la partition de piano, auquel Artavazd Sargsyan prête une voix formée à l’école du chant rossinien.

Les « Noël » des enfants du Zoltán Kodály Hungarian Choir School n’écorchent pas les oreilles comme parfois – ce qu’un souci de réalisme autorise sur scène peut s’avérer éprouvant au disque. A la tête de l’Orchestre de la Philharmonie nationale hongroise, Gyrörgy Vashegyi propose une lecture toute de passion contenue, de contraste et d’équilibre, qui achève de poser l’alternative en référence dans sa catégorie.