Le coffret de ses enregistrements des périodes Renaissance et Baroque comptait 74 CD. Paru à l’automne 2022, on y trouvait ses Monteverdi, ses Bach, ses Haendel, ses Charpentier, ses Purcell et autre Cavalli.

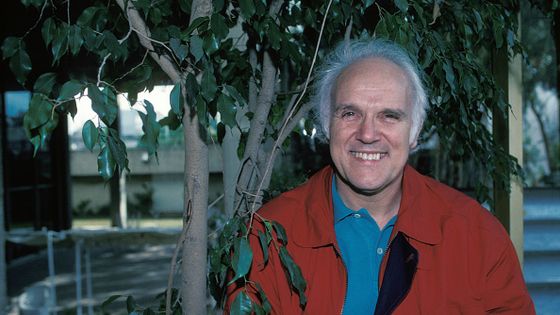

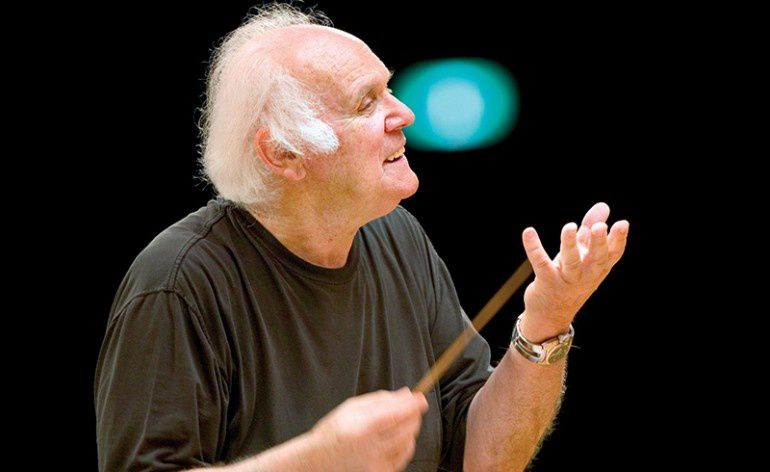

Voici en 36 disques une part moins connue de l’héritage discographique de Michel Corboz, qu’accompagna fidèlement la maison Erato, créée et animée par Michel Garcin : The Classic & Romantic Era, pour le dire comme le boitier. Ils complètent le portrait d’un musicien dont le charisme a marqué tous ceux qui ont chanté sous sa direction et un public sous le charme. D’abord chef de chœur, en somme il le resta. Enraciné dans un terroir suisse, la Gruyère, au cœur des pâturages enchanteurs du canton de Fribourg où la musique chorale fait (faisait ?) partie de la vie quotidienne et de la culture populaire, il y revint sans cesse, du moins par l’esprit.

L’intuition de la musique

Évocation par l’un de ceux qui découvrirent la pratique musicale avec lui : « J’avais 20 ans et j’étais subjugué. Michel était obsédé par l’idée de la musicalité. C’est ce qu’il cherchait chez ses interprètes: une intuition de la musique, une imagination, un soulèvement intérieur. Lui avait toutes ces qualités: il n’était pas le plus grand des techniciens, mais il était un musicien exceptionnel, habité par l’œuvre, immensément charismatique, mais ne cédant jamais à l’esbroufe, intègre dans sa direction.

Pendant les concerts, il touchait à l’ineffable. J’ai chanté pour d’autres chefs, mais je n’ai jamais vécu ce bouleversement ailleurs. On a un peu oublié ce que lui et l’Ensemble vocal de Lausanne ont représenté, dès les années 1960. Il était une star, jouait dans des salles pleines et ferventes, enregistrait des disques qui étaient aussi attendus que commentés, depuis notamment un fameux Orfeo de Monteverdi en 1968. Cette gloire aurait pu lui monter à la tête et c’était tout le contraire. Il était proche de ses chanteurs, affectueux, même si en répétition il était incroyablement exigeant, avec ses solistes en particulier, qu’il pouvait pousser dans leurs retranchements, secouer jusqu’à ce que le chant sorte comme il le voulait.

Il rappelait volontiers d’où il venait, il avait été instituteur à la campagne, il avait dirigé des chœurs de paroisse. Il conservait une simplicité qui était aussi sa noblesse.» Propos d’Alain Perroux, aujourd’hui directeur de l’Opéra du Rhin, recueillis par le journal Le Temps, au moment de la mort de Corboz en 2021.

Un des mots importants dans cette évocation est « instituteur ». Comme chez un autre grand chef de chœurs suisse, André Charlet, la notion de transmission, de partage de la musique était centrale dans ce qu’ils considéraient leur mission, accompagnant une très haute idée de la musique. Celle de Johann Sebastian Bach était pour eux essentielle, et l’idée de « sacré » aussi, un sacré qui pouvait être laïque d’ailleurs.

Plusieurs des disques ici rassemblés furent des succès considérables à l’époque du 33 tours et marquèrent la discographie, comme le firent « son » Orfeo (avec un Eric Tappy solaire) et « sa » Messe en si mineur.

Revenant sur ses pas

On retrouve naturellement dans ce coffret le Requiem de Mozart dans ses deux gravures (il aimait revenir sur ses pas et dirigeait souvent son répertoire de chevet – d’où quelques railleries, récurrentes elles aussi), avec une étonnante différence d’approche entre la version 1, avec la Fondation Gulbenkian, lente, intérieure, contemplative, et la version 2 (en public et pour Corboz, ça changeait tout) avec l’Orchestre de Chambre de Genève et l’Ensemble vocal de Lausanne au tempo plus rapide, voire allant, très articulée, accentuée avec vigueur, avec des timbales vigoureuses, une saveur et une dynamique tout autres. Si la deuxième version est plus proche du goût d’aujourd’hui, il y a dans la première un climat méditatif, une gravité, un naturel de l’entrelacement des lignes, un sentiment d’intemporalité presque irréels.

La différence entre les deux versions du Requiem allemand de Brahms est moins nette. Des tempi quasi identiques, mais la version live de 1989 avec Lausanne a quelque chose de plus recueilli, de plus fervent que la première (avec le chœur et l’orchestre de la radio danoise), une manière d’aller davantage au bout des phrases, une respiration intérieure plus incarnée, un sentiment plus extatique.

Mais la plus grande différence est dans le Requiem de Fauré. Il y avait quelque chose de miraculeux dans l’enregistrement de 1972. La voix d’enfant d’Alain Clément dans le Pie Jesu, l’ampleur et l’émotion de Philippe Huttenlocher dans l’Hostias et le Libera me concourraient à cette envoûtante première version. Du très beau chant chez Magali Dami et Peter Harvey dans la version 2, de la très belle musique, mais une expression moins intériorisée, et le sentiment d’une fragilité, d’une magie perdues. Corboz le disait lui-même en 2007 : « On l’a refait plus tard mais on n’a jamais retrouvé le climat spirituel de cet enregistrement. Un vrai miracle. Écoutez ces ténors de la Gruyère [ceux de la Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle] ! ». C’était aussi le premier disque, celui de 1972, où Corboz dirigeait une œuvre sortant de son domaine premier, celui de la musique ancienne.

Les romantiques allemands

Si l’on regarde la liste des œuvres ici rassemblées, on ne peut qu’être surpris par le nombre imposant de celles de Mendelssohn. On a le sentiment que le romantisme allemand, avec sa générosité, son opulence, son goût pour de longues lignes, de profondes respirations, ses exaltations, ses certitudes, son expansion, sa solidité, ses assises profondes est pour Corboz un paysage de prédilection. Il disait d’ailleurs : « Rétrospectivement, j’ai l’impression que mes premiers enregistrements [de musique baroque] sonnent comme du Brahms, très symphonique, voluptueux aussi », et en veine d’auto-flagellation, il ajoutait : « C’était un peu le son pour le son, comme un chanteur qui ferait de la voix au lieu de faire du texte et de l’expression, ce qui est assez grave ! »

Loin de cela, c’est la netteté des lignes qui frappe dans les Schumann, que ce soit dans le Requiem für Mignon ou la Messe en ut mineur, op. 147. Ni brume, ni lourdeur, ni pathos, mais une lecture d’une constante clarté, à l’image de la voix d’Audrey Michael dans un Offertoire aussi simple que fervent.

Aux deux enregistrements du Requiem allemand, s’ajoutent des pièces de Brahms inédites en CD. Enregistrés dès les années 74-75 (c’était le premier disque brahmsien de Corboz), les Marienlieder op. 22 pour chœur de voix féminines a cappella (le chœur Gulbenkian) sont d’une limpidité, d’une humilité touchantes, sans parler de la perfection de la réalisation. Même simplicité candide dans les Lieder où les voix d’hommes entrent dans le jeu, un répertoire à la fois populaire et savant typique du monde germanique, qui sonne étonnamment idiomatique par ce chœur portugais ! C’est le violoniste Jean-Pierre Moekli (de l’Orchestre de Chambre de Lausanne) qui fait remarquer la différence de la manière d’agir de Corboz avec les choristes (« il ne laisse rien passer, il les tient, il les harcèle presque ») et avec les instrumentistes (« il ne répugnait pas à leur laisser la bride sur le cou »).

Un grand mendelssohnien

Mais donc les Mendelssohn… Il y a là comme un écosystème naturel pour Corboz. Qu’on écoute le chœur « Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn » de l’oratorio Christus. On y entend la sincérité d’une confession puis le repos confiant d’une certitude ; les climats, comme les plans sonores, se succèdent avec une évidence et un rayonnement lumineux. Là encore, certaines pièces ré-enregistrées s’éclairent différemment. L’Ave Maria op. 23/2 jubile infiniment plus à Lausanne en 1994 qu’à Lisbonne en 1987: relecture extravertie, ensoleillée, aussi éclatante que la première était réservée et repliée sur soi.

Jalon de la discographie, Paulus (1986) s’inscrit bien sûr dans la postérité de la Matthaüs-Passion avec un bouleversant Thomas Hampson qui atteint au sublime dans l’aria « Gott sei mir gnädig nach deiner Güte » et au monumental dans le récitatif et aria « Ihr Männer, was macht ihr da – Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid ». Il y a de la grandeur dans la direction de Corboz, mais tout palpite de vie et de sève.

Elias (1983) émeut encore davantage si faire se peut, avec un grand Benjamin Luxon: cf. le théâtre sacré vibrant de vérité de la scène « Was hast du an mir getan » entre la Veuve, Edith Wiens, et le prophète) et que dire de la grande Carolyn Watkinson, bouleversante dans l’Arioso « Weh ihnen, dass sie von mir weichen » et l’Aria de l’Ange « Sei stille dem Herrn ».

Le chœur de la Fondation Gulbenkian semble respirer cette musique avec autant d’abandon, de naturel, de précision que de ferveur. Ferveur, le mot n’est pas encore apparu ici, alors qu’il est bien sûr essentiel.

Effusions

On retrouve ces qualités dans Die erste Walpurgisnacht, partition romantique à la Weber que Mendelssohn écrit de la même plume que son Songe d’une nuit d’été. Il s’agit ici de célébrer la fin de l’hiver et donc le sacre du printemps… Corboz dirige avec des doigts de fée un orchestre aérien et acidulé (ce qui soit dit en passant bat en brèche le propos cité plus haut sur la bride sur le cou qu’il aurait laissée aux instrumentistes…)

Savoureusement cette œuvre joyeusement païenne est complétée sur le même disque par une cantate sur la mort du Christ (avec un bel air de basse par Gilles Cachemaille), et un Kyrie en ré mineur (et dans cette dernière pièce ce sont les forces lausannoises qui font des merveilles de subtilité et de fluidité).

On ne détaillera pas la dizaine de Psaumes mendelssohniens et de pièces religieuses où la musicalité effusive de Corboz et son sens de la grande ligne, son goût des textures charnues, des pâtes sonores riches et colorées, ont matière à s’épancher. On admirera la parfaite mise en place de chœurs à huit voix, l’éclat et la plénitude des voix, mais au-delà de la technique chorale, c’est le rayonnement de ces pièces où alternent déréliction, consolation, célébration, jubilation, la puissance de fugues savantes et une sereine conviction qui emportent. Mentionnons quand même un Lauda Sion beau à tomber.

Vienne, un peu en retrait

Contrastant avec l’évidente implication profonde de Corboz dans ces pages où son lyrisme ardent peut se déployer, les pages viennoises donnent l’impression d’être lues avec une manière de distance. Ainsi la Messe de sainte Cécile de Haydn (1993), servie par un beau quatuor de solistes (Brigitte Fournier, Bernarda Fink, Charles Daniels, Marcos Fink) séduit comme un parfait objet musical, aux textures allégées, élégant et lisse, quelque émouvantes soient notamment les interventions de Bernarda Fink. La Theresienmesse de 1976, inédite en CD jusqu’ici, montrait les mêmes qualités quelque vingt ans plus tôt : des basses jamais empâtées, un contrepoint constamment lisible, du nerf, de l’articulation, de l’éclat, une mise en place parfaite du quatuor vocal et d’un chœur parfaitement net, des arias sensibles (le Et incarnatus), une attention constante à la beauté du son, mais une émotion en retrait.

Pour rester à Vienne, le Stabat Mater de Schubert semblera, davantage que celui de Haydn, faire vibrer la sensibilité du chef. Crescendos effusifs, arias intenses tel celui du ténor « Ach, was hätten wir empfunden ». Ce ténor, Alejandro Ramirez, sera aussi le soliste tranquillement expansif de l’Offertorium et du Magnificat très extraverti de Schubert.

La Messe en ut mineur de Mozart bénéficie de la voix très humaine de Valérie Masterson pour la redoutable partie de premier soprano, émouvante dans sa fragilité, tutoyant ses limites dans le registre grave, mais c’est surtout le travail avec le chœur qui requiert l’attention. Dans le Qui tollis ou le Cum sancto Spiritu, on admire la clarté de l’écriture fuguée, la maîtrise de la dynamique autant que de la superposition des lignes, à quoi s’ajoute une grandeur, une noblesse exaltantes (le Sanctus !). La conduite chambriste de l’Et incarnatus est, où les flûte, hautbois et basson s’entrelacent avec la voix de Masterson témoigne d’une belle émotion.

En revanche la Messe en ut de Beethoven ne semble pas avoir requis Corboz outre mesure, et ses solistes ne l’aident guère, à l’exception d’Audrey Michael, à nouveau parfaite. Un manque de tension et d’énergie étonnant et ici ou là une intonation chancelante. Le début de Meerestille und glückliche Fahrt et son climat d’attente donnera plus de satisfaction et la partie Allegro sera en tout cas nette et très en place.

On pourrait évoquer ici le Requiem à memória de Camões en ut mineur, op. 23, de João Domingo Bomtempo, créé à Paris en 1819, tant il semble se souvenir de Mozart et du classicisme viennois. Hommage à sa patrie musicale d’adoption, Lisbonne, par un Corboz, qui en exalte le lyrisme opératique à l’italienne.

Excursions en périphérie

Quelques œuvres semblent d’un intérêt plus anecdotique, une Petite messe solennelle de Rossini, légère, enjouée, quasi champêtre, qu’on écoutera à titre de curiosité sans en attendre de révélation. On y trouvera Cecila Gasdia et Bernarda Fink à leurs débuts, de même qu’on entendra avec plaisir Angela Maria Biasi, soprano d’un Requiem de Verdi, une chanteuse qu’adorait un autre grand chef suisse, Armin Jordan. Ce Requiem de Verdi ne penche pas du côté d’une grandiloquence à la Solti. Très intérieur, il regarde vers le ciel plutôt que vers la rampe.

Au chapitre du pittoresque, on inscrira le Requiem de Franz von Suppé, qui, malgré tout le respect qu’on doit au compositeur de Cavalerie légère et de Poète et paysan, ne soutient pas tout à fait la comparaison avec les œuvres qui l’environnent dans ce coffret.

Puccini avec candeur

C’est dès 1974 que Corboz enregistra pour la première fois le Gloria de Puccini, partition quelque peu extravagante où personne ne l’attendait. Il le fit avec une largeur de geste, une qualité de respiration, un goût et une légèreté de touche étonnante (le début du Gloria in excelsis Deo, jubilant à souhait !), une sensualité (le Gratias), mais aussi un lyrisme (le Et incarnatus), un élan (Et resurrexit), une piété confiante (Benedictus et Agnus Dei, avec un Philippe Huttenlocher fraternel) irrésistibles. Parfaitement réalisé, l’enregistrement de 1993, curieusement, n’aura pas la même ingénuité, ni la même grâce un peu hirsute, et le Gloria de Poulenc qui lui est associé semble, lui aussi, un peu distant, et de saveur assez pauvre.

Lumière gallicane

Dans le domaine français, au sens large, on entendra quelques œuvres baignées d’une lumière de vitrail, radieuses et sereines. Notamment une Messe chorale, œuvre tardive (1888) d’un Gounod à la piété candide qui fait dialoguer le son fruité d’un orgue positif touché par André Luy avec de majestueuses grandes orgues tenues par Marie-Claire Alain, dans un sentiment qui annonce le Fauré voluptueux du Cantique de Jean Racine et des Motets ici rassemblés. Étonnantes pages, virginales et sensuelles à la fois, que les tempi alanguis de Corboz laissent respirer, et qui s’envolent avec grâce, immatérielles et heureuses, comme les séquences de cette Messe basse (1906) qui rassemble les pages écrites par Fauré de la charmante Messe des pêcheurs de Villerville, en délaissant celles dues à Messager. La voix délicate de Magali Dami les illumine.

Non moins françaises (et très sages), les trois messes à deux orgues représentant un courant doucement mystique, hors du temps, serein, qui serait le pendant de la peinture d’un Maurice Denis. Corboz les aborde avec toute sa délicatesse. Rien de mièvre. Mais une douce certitude, une confiante humilité. On peut supposer que c’est Marie-Claire Alain qui lui suggéra de porter son attention sur la Messe en l’honneur de Saint-Louis de son père, Albert Alain, qui fut d’ailleurs élève de Fauré et de Vierne. Et penser que la sincérité de ces pièces, celle de la Messe solennelle de Louis Vierne comme celle de la Messe Solennelle de Jean Langlais (1952), cette dernière d’une écriture modale plus audacieuse faisant référence au chant grégorien, touchait quelque chose de profond chez Corboz, œuvres très catholiques enregistrées dans la cathédrale (réformée) de Lausanne…

Dans le droit fil de Monteverdi et Bach

Radicalement différent de ces œuvres radieuses, l’oratorio Golgotha de Frank Martin, écrit juste après la Seconde Guerre Mondiale et sans doute dans son ombre portée, Michel Corboz au soir de sa vie le mettait au même rang que les Vêpres de Monteverdi et que la Passion selon saint Matthieu. On entendra ici la version enregistrée en 1968, où Corboz ne joue « que » le rôle de chef de chœur, le directeur musical étant Robert Faller. Plus tard (1994), Corboz en signera sa propre version, mais les solistes ici réunis, tous grands corboziens (l’indispensable Huttenlocher, l’irradiant Eric Tappy, Pierre Mollet qui chante avec gravité la partie de Jésus, Wally Staempfli qui fut un des piliers de l’Ensemble vocal de Lausanne, Marie-Lise de Montmollin dont le nom est lié à tant d’enregistrements d’Ansermet) sont exceptionnels d’implication.

A la façon des Passions, il s’agit à l’évidence d’autre chose que d’une œuvre de pure musique. Le langage de Frank Martin s’y fait simple pour toucher un vaste public (de fidèles ?) en entremêlant récitatifs, chorals et arias, à partir de textes des Évangiles et de St Augustin et l’orchestre à l’occasion ne se prive pas de ses capacités d’évocation, mais surtout tout se conjugue pour qu’à travers l’austère grandeur de cette fresque, un profond sentiment de communion rassemble les auditeurs.