Après avoir longtemps traîné une réputation d’opéra sinon maudit, du moins raté, Gloriana de Britten a peu à peu repris le chemin des théâtres. Les sopranos en fin de carrière y vont un support idéal, le caractère vieillissant du personnage central faisant peut-être accepter une certaine usure vocale. On disposait donc déjà de deux DVD pour cette œuvre, l’un immortalisant la production très classique, pour ne pas dire terne, montée à l’ENO en 1984 (Arthaus), l’autre réalisé par Phyllida Lloyd d’après sa propre mise en scène conçue en 1999 pour Opera North (Opus Arte). Dans le premier, la mezzo Sarah Walker, dans l’autre, la soprano Josephine Barstow, ce qui en dit long sur la nature hybride du rôle d’Elizabeth Ière : sa créatrice, Joan Cross, avait été la première Ellen Orford de Peter Grimes en 1945 pour finir en Mrs Grose du Tour d’écrou en 1954. Si Opus Arte propose un nouveau Gloriana, ce n’est pas uniquement pour le centenaire de Britten, mais parce que le premier publié par ce label était en fait une version amputée de nombreuses scènes, pour une durée totale d’une heure quarante, contre deux heures trente pour le DVD Arthaus et l’intégrale gravée par Sir Charles Mackerras en 1993.

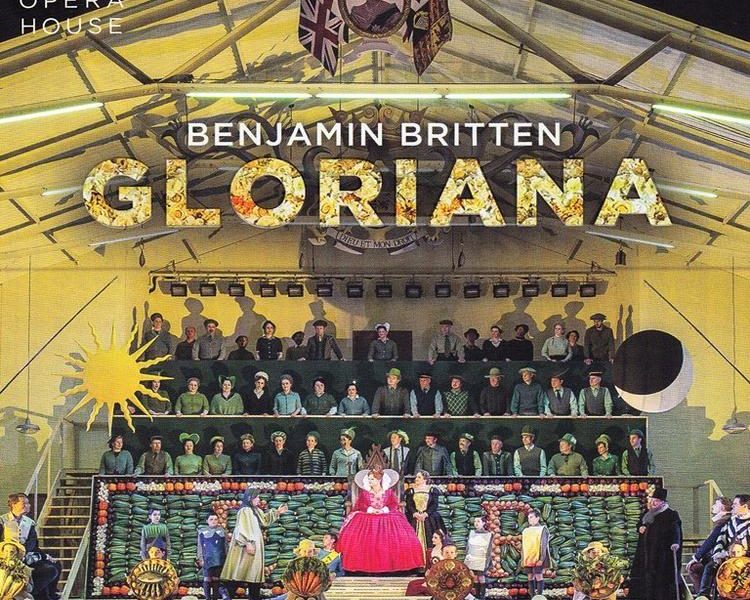

Avec ce spectacle, coproduit avec l’opéra de Hambourg, Covent Garden reprenait pour la première fois une œuvre qu’il avait bien mal accueillie soixante ans auparavant presque jour pour jour. Et Richard Jones a eu l’idée de nous montrer non pas la reine Elisabeth Ière telle que nous pouvons l’imaginer aujourd’hui, mais telle qu’on la fantasmait à l’époque du couronnement de la seconde Elisabeth, comme le conte A.S. Byatt dans son roman La Vierge dans le jardin. Nous sommes donc conviés à une représentation de Gloriana donnée peu après la guerre, dans une vaste salle des fêtes de village, avec décors presque naïfs et coulisses apparentes – radiateurs, murs de briques et néons – où évoluent régisseur, machinistes, accessoiristes,chef de chœur, maître de ballet, etc. Ultz propose ainsi des costumes néo-néo-élisabéthains dans le sens où ils sont de forme vaguement Renaissance, mais revus par les années 1950 (à la scène 1 de l’acte II, les habitants de Norwich n’arborent qu’un couvre-chef élisabéthain par-dessus leur tenue de tous les jours), et les coiffures sont typiquement fifties. Pourtant, cette transposition porte surtout sur l’aspect visuel, mais ne débouche pas sur grande chose en termes de direction d’acteur. De plus, la distanciation ironique est efficace pour désacraliser les scènes les plus grandiloquentes, mais elle tue les moments d’émotion.

Ce problème est d’autant plus sensible que l’interprète du rôle-titre est plus à l’aise dans la véhémence que dans les pages déchirantes, là où Josephine Barstow savait nous arracher des larmes. Brünnhilde dans la dernière tétralogie donnée à Londres – Sylvia Fisher, Gloriana dans les années 1960, était très appréciée en Isolde et en Ortrud -, Susan Bullock est en pleine possession de ses moyens vocaux, mais elle ne nous touche à aucun moment. Malgré une puissance vocale indéniable et de réelles qualités d’articulation, le timbre est d’une couleur assez quelconque et l’actrice limitée à quelques grimaces sans grande dignité. Toby Spence a lui aussi du mal à imposer un véritable personnage, malgré un chant raffiné (mais qui manque un peu de coffre, en revanche) ; le rôle d’Essex lui permet surtout de briller dans les confrontations avec sa souveraine. Autour d’eux, Covent Garden a réuni une solide troupe, avec le Raleigh narquois de Clive Bailey, le Chanteur des rues aux graves caverneux de Brindley Sherratt ou la très gracieuse Dame d’atours de Nadine Livingston. Déjà aux commandes de l’orchestre en 1999 pour le premier Gloriana paru chez Opus Arte, Paul Daniel défend avec panache les couleurs de ce Britten moins aimé mais pas moins britténien pour autant.