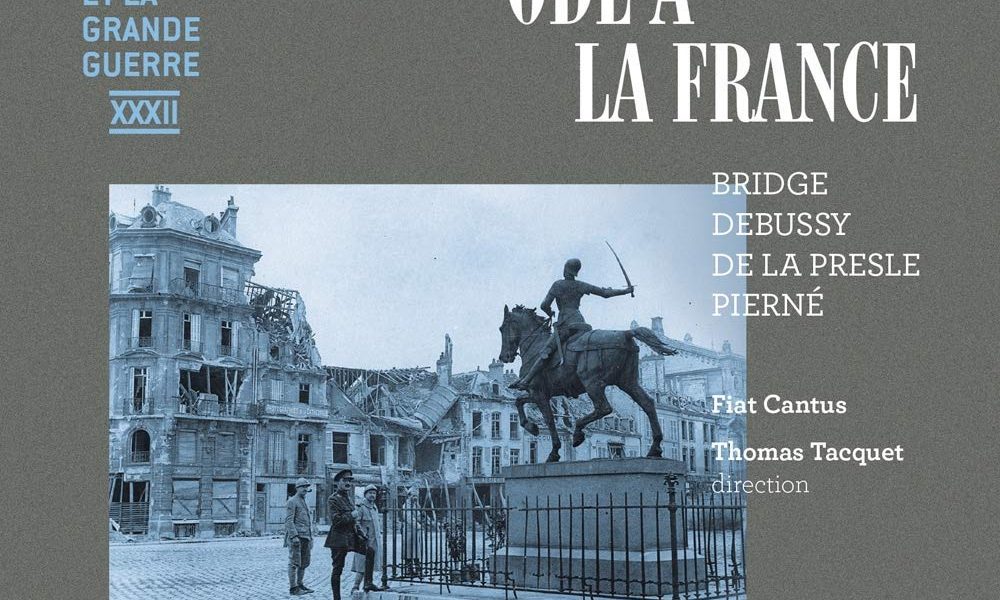

Un Debussy inédit au disque, ça ne se refuse pas, surtout en cette année du centenaire. D’autant plus qu’il contraste appréciablement, par son ambition, avec cette autre production vocale des années de guerre, Le Noël des enfants qui n’ont plus de maison. Enregistré par un chœur réduit à ses pupitres féminins (avec des « Oh là, Oh là là » en guise de contrechant), le Noël en question est déjà nettement plus acceptable que dans la version pour soliste, toujours difficile à chanter sans basculer dans la nunucherie. Non, l’intérêt majeur de ce 32e disque paru chez Hortus dans la série « Les musiciens et la Grande Guerre », c’est cette Ode à la France dont le moins qu’on puisse est qu’elle ne court pas les rues, ni même les salles de concert. Pourtant, le Debussy qu’on y entend est bien celui que l’on aime, le compositeur audacieux, toujours en quête de voies nouvelles à explorer. Certes, le poème de Louis Laloy nous emmène très loin de Verlaine, de Mallarmé ou de Maeterlinck, mais dans le genre « Jeanne, sauveuse de la France », on échappe peut-être au pire ; bien sûr, si le mot « boche » en est absent, c’est sans doute uniquement grâce au prétexte historique, mais il s’agit inévitablement de bouter l’ennemi hors du beau pays natal, dans un langage pseudo-médiéval. Alors que Debussy, lui, tente tout sauf le pastiche, et que son écriture ne cherche en rien à faire pleurer dans les chaumières. Il y a bien un petit passage martial, mais qui est vite submergé par les plaintes lancinantes du chœur et par les boutées percussives du piano. Et surtout, la voix de la soliste s’élance par-dessus le tout, en de belles envolées. Cela ne dure qu’une douzaine de minutes, mais cette partition est fascinante en ce qu’elle laisse entrevoir. L’interprétation qu’en donne la soprano Delphine Guévar est tout à fait convaincante, fort adéquatement soutenue par le chœur Fiat Cantus, composé d’amateurs éclairés – choix revendiqué au nom de raisons historiques, puisque les chœurs professionnels étaient fort rares au début du XXe siècle – et par le son très métallique du piano Pleyel de 1892 sur lequel joue Luca Montebugnoli

Autre inédit au disque, et autre œuvre mystérieuse, dans la mesure où l’on ignore quelle forme elle prit exactement à sa création, Les Cathédrales de Pierné, compositeur encore scandaleusement négligé (son heure finira bien par sonner, ce serait dans l’ordre des choses). Sur les textes d’Eugène Morand, père de Paul, Pierné avait déjà écrit en 1894 la musique de scène du drame Izeyl et en 1895 un « épisode lyrique » intitulé La Nuit de Noël 1870 ; vingt ans après, il collabore à nouveau avec cet auteur pour un spectacle associant comédiens, chanteurs, chœur et orchestre. Le compositeur n’en publia que six extraits, l’année qui suivit la création en novembre 1915. A sa complexité d’écriture, on voit bien que cette partition n’était pas seulement pour Pierné une œuvre de circonstance motivée par les nécessités de la propagande. Evidemment, le thème des cathédrales frappées par les bombes ennemies était de nature à faire vibrer la fibre patriotique. Là encore, une musique qui n’avait jamais été enregistrée, étrange suite un peu hétéroclite : deux longs passages en mélodrame, avec récitante (la diction sans grandiloquence aucune de Florence Mestais n’a probablement pas grand-chose en commun avec le ton adopté par Sarah Bernhardt et Mary Marquet, têtes d’affiche en 1915), un beau monologue pour soprano et chœur, « Reims » – dommage que le texte en ait été omis dans le livret d’accompagnement –, les trois premiers étant réservés au seul chœur et à l’orchestre, ici remplacé par le piano.

De 1915 aussi date le Cri de guerre de la 6e division d’infanterie, de Jacques de La Presle, d’un style bien différent, totalement cocardier, cela va de soi. Le ténor Kaëlig Boché, Révélation 2017 de l’Adami, y déploie l’ardeur qui convient.

A ces trois compositeurs français s’adjoint la prière conçue en 1916 par Frank Bridge, elle non plus jamais enregistrée jusqu’ici, du moins dans sa version réduite. Ecrite pour chœur et orchestre ou orgue et quatuor à cordes, l’œuvre fut transcrite pour chœur et piano par le compositeur lui-même. Sur près de vingt minutes, le (futur) maître de Benjamin Britten met en musique un passage de L’imitation de Jésus Christ. Le texte est très étiré, avec de longues notes tenues, et certains mots (comme to the end, « jusqu’à la fin ») sont plusieurs fois répétés, sans doute parce qu’ils prenaient un sens particulier dans le contexte du conflit mondial. Le chœur Fiat Cantus semble parfois un peu éprouvé par ces interminables notes, mais on le lui pardonnera bien volontiers, face à l’intérêt des découvertes qu’il rend possible.