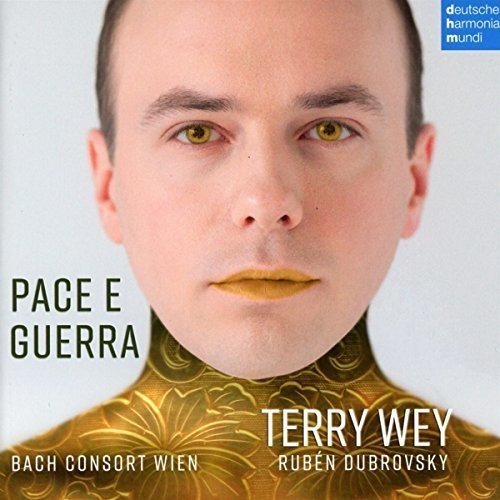

Au diable les visuels ! Si vous avez probablement écarquillé les yeux en découvrant le visage dégoulinant de Xavier Sabata (Catharsis) ou le maquillage à la Kimera de Joyce Di Donato (War and Peace), cela ne vous a pas empêché de jeter une oreille sur leur dernier disque. Ne vous laissez pas davantage rebuter par l’imagerie kitsch du Pace e guerra de Terry Wey dont le projet, au demeurant, n’a rien à voir avec le pacifisme militant de la cantatrice américaine. Il emprunte beaucoup plus simplement son titre à l’extrait du Lucio Vero de Torri qui inaugure ce bouquet d’airs écrits pour Antonio Maria Bernacchi (1685-1756). Vous n’avez jamais entendu parler du contre-ténor et les prétendus hommages de ses pairs à des castrats (Senesino, Carestini, Farinelli) vous ont laissé sur votre faim ? Vos réticences sont bien légitimes, car à l’exception de Franco Fagioli (Caffarelli) et de Iestyn Davies (Guadagni), les falsettistes n’ont pas souvent les moyens de leurs ambitions. Terry Wey a pris son temps et ce premier récital, gravé dans sa trentième année, se déguste comme un fruit mûr, pulpeux, gorgé de saveur.

Les caricaturistes ont volontiers épinglé son obésité, mais un dessin de Zanetti retient l’attention pour une tout autre raison : on y voit une immense chaîne de notes de musique jaillir du gosier de Bernacchi pour escalader le Campanile de San Marco, illustration cocasse des prouesses interminables du chanteur dont les contemporains fustigeaient le narcissisme. De dépit, son professeur, le fameux Pistocchi, lui aurait asséné : « T’ho insegnato a cantare e tu vuoi suonare ! » Une autre anecdote donne une idée à la fois de la flexibilité de son organe et de sa propension à l’exhiber. Nous sommes en 1727, Carlo Broschi n’a que vingt-deux printemps et fait ses débuts à Bologne dans La Fedeltà coronata d’Orlandini. De vingt ans son aîné, Bernacchi n’a plus rien à prouver mais il n’entend pas pour autant se laisser voler la vedette par l’étoile montante du bel canto. Alors que son numéro suit immédiatement celui de Farinelli, il en reprend, un à un, tous les ornements avant d’en ajouter de nouveaux, remportant une de ces joutes dont le public raffolait et qui, contre toute attente, devait sceller l’amitié des deux musici.

La sélection opérée par Terry Wey ne fait pas l’impasse sur la pyrotechnie, mais elle se limite à quelques tours de piste, la plupart livrés en première mondiale, quand trop d’albums alternent, de manière systématique et lassante, feux d’artifice et pathos. Le fort générique « Pace e guerra » de Torri, les traits voltigeurs de Polinesso dans l’Ariodante de Pollarolo (« Già per mar »), le rageur « A dispetto » du Bajazet de Gasparini – dont Glossa publiait en 2015 la première intégrale – et, seul tube à l’affiche, le toujours grisant « Furibondo spira il vento » de Haendel (Partenope) ponctuent ainsi un programme original et d’abord conçu pour montrer l’étendue des ressources expressives du contraltiste bolonais, qui n’était pas, à l’évidence, qu’une machine à vocalises. Les raretés dominent, à l’instar de l’exquis et pourtant méconnu « Non disperi peregrino » de Lotario (Haendel), et comprennent sept inédits, avec une mention particulière pour les développements lyriques de Pietro Torri : la déclaration amoureuse, superbement contrastée, d’Amadis (« La cara tua favella ») et surtout les adieux élégiaques de Casimiro (« Parto, non ho costanza »). Autre belle découverte : le magnifique duo tiré du Demetrio de Hasse, « Dal mio ben che tanto amai », dont la sensualité fusionnelle mériterait une étoffe moins râpeuse que celle de Vivica Genaux. La diva de l’Alaska et le héros du jour sont rejoints par Valer Sabadus dans un brillant et nerveux terzetto emprunté au Medo de Vinci, dont le contre-ténor s’approprie également le « Taci o di morte » déjà exhumé par Filippo Mineccia.

Même si son ambitus était légèrement plus étendu que celui de Senesino, la tessiture de Bernacchi ne semblait guère idéale, a priori, pour mettre en valeur la vocalité lumineuse de Terry Wey, piégée par la partie d’alto du Stabat Mater de Pergolesi qu’il avait enregistré avec Valer Sabadus. Or, non seulement son bas médium s’est étoffé, mais l’ex Petit Chanteur de Vienne renoue à la moindre occasion avec un aigu époustouflant de naturel : éclatant ou effleuré au gré de pianissimi aériens, il ne laisse pas de fasciner. Ivre de ses dons, Terry Wey ose de vertigineux sauts de registre au détour des cadences – le portrait de Bernacchi ne serait sans doute pas fidèle sans cette touche d’extravagance. Ce n’est pas tant pas cette assurance un rien crâneuse qui nous séduit chez l’interprète que l’imagination raffinée qu’il déploie dans les reprises. Eveiller la curiosité et susciter l’attente : l’ornementation ne vise pas autre chose, mais peu d’artistes savent investir ce formidable espace de liberté et de création que représente l’aria da capo. Cependant, nul besoin de faire preuve d’excentricité pour surprendre et renouveler l’expression ; en l’occurrence, l’éloquence du musicien se nourrit d’abord de rubato, de nuances dynamiques et d’admirables notes filées.

Une phalange stylée, mais aux textures transparentes et en format de poche (Bach Consort Wien), une balance flatteuse sinon complaisante : il n’en faudra pas davantage aux éternels sceptiques pour mettre en doute l’impact réel de l’instrument. Et pourtant, sans micros ni filets, dans la vérité nue du concert, la voix tendre et sonore de Terry Wey passe fort bien l’orchestre et nous procure un divin ravissement. Trêve de bavardages, commencez par la fin, cette quatorzième plage, miraculeuse et qui, à elle seule, justifierait l’acquisition de l’album.