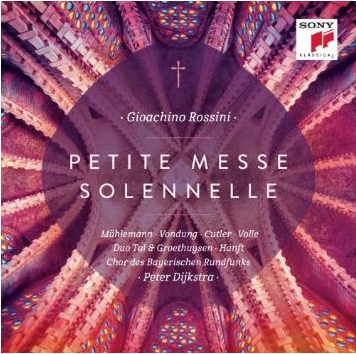

« Bon Dieu… la voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou bien de la sacrée musique ? J’étais né pour l’opéra buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là ». La dédicace posée sur la partition de la Petite Messe solennelle a été citée tant de fois que l’on serait confus de la rappeler une fois de plus si elle n’illustrait l’humilité de l’approche adoptée par Peter Dijkstra pour ce nouvel enregistrement du « dernier péché mortel de vieillesse » de Rossini.

Le choix de la version originale, celle de 1863 pour deux pianos et un harmonium, est de bon augure. Un concert parisien de l’Orchestre national de France, une autre proposition discographique dirigée par Antonio Pappano le démontraient il n’y a pas si longtemps : la révision pour orchestre, réalisée par Rossini lui-même au printemps 1867, ne soutient pas la comparaison. Question d’intimité tout simplement. L’éloquence des trois musiciens – Yaara Tal et Andreas Groethuysen au piano, Max Hanft à l’harmonium – n’est jamais prise en défaut, jusque dans un « Prélude religieux » d’un romantisme de circonstance.

L’effectif du Chor des Bayerischen Rundfunks dépasse les huit choristes requis par le compositeur sans que l’équilibre sonore en pâtisse, ni qu’une quelconque emphase ne vienne inutilement gonfler l’interprétation. Le chœur chante à gorge retenue. Dès le « Christe Eleison » dépourvu de soutien orchestral, la messe est dite. La transparence, le jeu des couleurs entre les pupitres, la netteté des attaques appartiennent aux meilleures formations. Rien ensuite ne viendra contredire cette première bonne impression.

Les solistes sont de grands chanteurs, sans être de grandes voix. On appréciera la nuance. Leur choix a été dicté non par leur nom, même si certains d’entre eux sont passablement connus, mais par la façon dont leur timbre s’harmonisent. C’est heureux dans une partition qui entrelace souvent les lignes vocales. Michael Volle est baryton plus que basse, ce n’est pas sans conséquence sur un « Quoniam » que l’on sent prudent dès qu’il s’agit d’en projeter les notes graves. Eric Cutler ne fait pas du « Domine Deus » une tartarinade. Il passe même comme une ombre de ferveur dans cet air trop souvent réduit à une séance de gonflette vocale. Le piège ici est contourné. Le ténor a le muscle et le brillant nécessaires aux sauts de sixte et de septième, sans que le chant n’en paraisse moins recueilli. La plainte du « Cruxifixus » confirme ce que le « Qui Tollis », confié aux deux voix féminines, avait auparavant laissé supposer : le soprano de Regula Mühlemann n’est pas le plus spécieux mais sa fraicheur est désarmante. Lui fait défaut l’autorité naturelle pour que les invectives du « O salutaris » zèbrent de leur véhémence un ciel sinon serein. A la voix d’alto revient le mot de la fin, cet « Agnus Dei » qui est le numéro le plus poignant de la partition, d’autant que certains y voient le testament musical de Rossini. Anke Vondung en exalte d’une ligne souveraine la puissance tragique, tout en réussissant, là encore, à ne pas boursoufler l’expression. Humilité, disions-nous. C’est ainsi que la Petite Messe est grande.