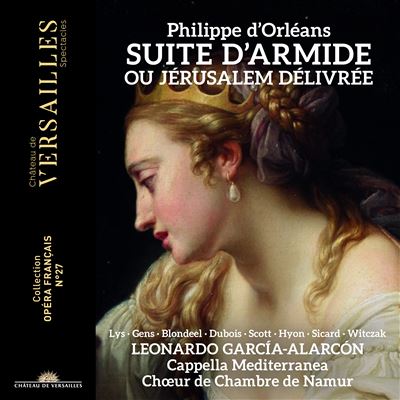

On pourrait croire qu’il s’agit d’une curiosité, mais c’est tout le contraire. Servi par un cast impeccablement choisi, cet enregistrement, né d’un concert donné en 2023 au salon d’Hercule de Versailles et soulevé par la direction ardente de Leonardo García Alarcón, met en lumière un compositeur pour le moins inattendu et une œuvre singulière.

De ce prince, le Régent, on savait en somme peu de choses. Qu’il avait mené une vie de plaisirs, passablement dissolue, allant de petits soupers en soirées galantes avec ses « roués », qu’il avait passé nombre d’années à attendre la mort de Louis XIV, son oncle, avant d’assurer la Régence (de 1715 à 1723) pendant la minorité de Louis XV.

On se souvenait aussi de la mélancolie de Philippe Noiret dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier (et de la gaillardise chaffouine de Jean Rochefort dans le rôle de l’Abbé Dubois).

Ce qu’on savait un peu, c’est que cet homme de volupté et de goût, mais assez avisé en politique, était fort cultivé, qu’il dessinait et gravait, et collectionnait les tableaux. Qu’il fit décorer le Palais-Royal, à Paris, qui lui était échu en apanage, dans un style nouveau préparant les courbes aimables du Louis XV.

Mais surtout que Philippe d’Orléans, fils de Monsieur, frère de Louis XIV, et de la Princesse Palatine, était fort mélomane. Que tout en s’intéressant à la géographie, aux mathématiques ou à l’optique, il avait pris des leçons de musique (et de composition) auprès de Charpentier, puis de Bernier, Campra et enfin Gervais à partir de 1700-1701. Saint-Simon, qui ne l’estimait guère, concède que « le duc d’Orléans aimait extrêmement la musique ; il la savait jusqu’à composer ». Le prince pratiquait le clavecin, la guitare, la flûte traversière, la viole de gambe et le chant, et avait bon goût : faisant nommer Charpentier et Bernier à la tête de la Musique de la Sainte-Chapelle ; favorisant Campra, protégeant Marais, Forqueray, Desmarest, Hotteterre, etc. ; faisant du Palais-Royal un foyer d’italianisme, y accueillant des castrats, Pasqualino Tiepoli et Pasquale Betti, et nommant Charles-Hubert Gervais surintendant de sa musique.

Gervais, collaborateur ou davantage ?

Gervais, justement, collabora (jusqu’à quel point ?) à l’élaboration de Penthée, l’autre opéra du Régent, et de cette Suite d’Armide dont vraisemblablement il assura la direction lors de la création le 14 octobre 1704 dans la galerie des Cerfs du palais de Fontainebleau où séjournait alors la cour.

Puis l’opéra fut redonné au Palais-Royal : « Il y eut au Palais-Royal un divertissement qui charma tous ceux qui eurent le bonheur de s’y trouver. Plus de 80 Concertans des plus habiles dans leur Art y firent répétition sous la conduite de Mr Gervais d’un Opéra intitulé Suite de l’opéra de Renaud & Armide. La surprise des Auditeurs fut grande, & quoiqu’ils eussent attendu beaucoup ce qu’ils entendirent fut trouvé beaucoup au-dessus de ce qu’ils attendaient. […] Je crois ne devoir rien dire davantage de ce divertissement, sinon qu’il semble qu’Apollon Dieu de la Musique ait versé ses connaissances dans le sein de quelqu’autre Dieu : je dis quelqu’autre Dieu, parce qu’il est des hommes que leur naissance et leur mérite mettent au dessus des Dieux de la Fable », écrit le Mercure Galant, dont les allusions à la « naissance » et au « mérite » désignent le Duc sans avoir à le nommer.

Dans l’élan de Lully

Ce qui est étonnant dès le prélude orchestral au premier monologue d’Herminie qui ouvre l’opéra c’est la beauté et la richesse de l’orchestration (rappelons qu’on est là quelque trente ans avant l’Hippolyte et Aricie de Rameau…) Un opulent tissu de cordes et des contrechants de flûtes à bec colorent en arrière-plan une déclamation qui s’inscrit dans la postérité de la tragédie lyrique de Lully, où Marie Lys est superbe de passion contenue, de diction, de phrasé et de timbre. L’air assez bref « Qu’à son trépas » qui suit le long récitatif et s’appuie sur d’étonnantes cordes graves (violes de gambe et « basses de violons ») donne à Marie Lys l’occasion de montrer combien sa voix semble avoir encore gagné en richesse dans les graves, sans avoir rien perdu de sa lumière dans le registre supérieur.

Tandis que la malheureuse Herminie se désole que Tancrède, non seulement la réduise en esclavage, mais reste de surcroît rétif à son amour, Armide se lamente de n’avoir pas eu plus du succès avec Renaud (l’ami de Tancrède) qui est resté sourd à ses ardentes sollicitations… Résolue à se venger, elle promet d’épouser celui (d’Adraste ou de Tissapherne ou de « cent guerriers fameux ») qui occira Renaud.

Italianismes

Véronique Gens, à qui la redécouverte de la tragédie lyrique doit tant, dessine une Armide vengeresse, à la voix certes plus mûre, mais royale de phrasé et de douleur blessée. « Je chercherais moins sa perte si je l’avais moins aimé », dit-elle… Gens a l’art de rehausser la poésie du baron de Longuepierre qui n’est peut-être pas de la qualité de celle de Philippe Quinault et fait un usage copieux de fatal courroux, atteinte mortelle, charme affreux, juste vengeance, et autre cruel vainqueur…

Mais le Régent lui aussi l’améliore sérieusement : il passe avec naturel d’un style récitatif déclamé (sans doute, comme Lully, avait-il écouté la Champmeslé) à des airs plus mélodiques (qui témoignent de son goût pour la musique italienne). On remarque son habileté à animer le discours, en changeant le tempo à la fin du dialogue des deux femmes, sur « L’Amour causa mes malheurs ».

On remarque aussi un certain penchant au sarcasme dans le duo des prétendants, rivalisant de panache surjoué : Adraste (le ténor Nicholas Scott) et Tissapherne (la basse-taille David Witczak) comme les valets, Vaffrin, l’écuyer de Tancrède, et la suivante d’Armide (le ténor Fabien Hyon et le soprano Gwendoline Blondeel) mêlent leur voix pour un finale du premier acte qui semble s’inscrire dans la tradition de la comédie-ballet.

Souplesse des déplorations

Ce qui est plus personnel, c’est le pathétique de la nouvelle déploration, « Dans cette nuit de trouble et de douleurs », d’Herminie (Marie Lys, décidément magnifique) racontant à Vaffrin les avanies de Tancrède : c’est d’abord un arioso, très souple, que ponctue le continuo, dans une écriture calquée sur les affects du texte ; de là, insensiblement, on passe à nouveau sur « heureux et chers liens » à un air tendre où elle évoque la douceur de la captivité, quand, prisonnière de celui qu’elle aimait, son ennemi, elle le voyait sans cesse. Ce syndrome de Stockholm donne lieu à une mélodie effusive sur un lumineux accompagnement des cordes, d’une belle inspiration.

De même que la fière plainte, « Amour, funeste amour » d’Armide sur un ostinato mordant de cordes graves, aux effets dramatiques puissants.

Autre témoignage d’un talent d’orchestrateur très singulier (qui permet à la Cappella Mediterranea de déployer toutes ses couleurs), la « symphonie » précédent l’invocation de l’enchanteur Ismen (à nouveau David Witczak, qui peut là faire sonner toute sa puissance, un beau timbre très plein de baryton et son agilité dans les ornements).

Dans une scène très théâtrale (on ignore tout bien sûr d’une éventuelle mise en scène), Philippe d’Orléans fait appel à des bassons obligés, sur un tapis de cordes graves et des roulements de timbales imitant le tonnerre, pour des effets spectaculaires qui semblent préfigurer Spontini voire Berlioz.

En avance sur son temps

Cette scène fantastique est bâtie largement, avec, non moins pittoresque et colorée, une danse des Démons, à nouveau très appuyée sur les basses, scandée et vigoureuse, sur quoi surenchérit un chœur des Démons (le Chœur de Chambre de Namur comme toujours parfait de précision et de couleurs variées) .

Le cantabile d’Ismen qui s’ensuit, très large, montre à nouveau les multiples talents du prince. Qui sans doute disposait d’interprètes de première force (il en avait les moyens) si l’on en juge par la difficulté et l’âpreté du monologue d’Armide, disant à la fois sa joie de terrasser bientôt Renaud et sa douleur de le perdre.

C’est à nouveau une manière d’arioso, très tragédie lyrique, montant jusqu’au plus haut de la tessiture, et s’interrompant pour de brèves ritournelles mélodiques, et des fusées des violons. L’ultime phrase,, « Et tu pourras alors le suivre et mourir de douleur d’avoir percé son cœur », est une manière de lamento, qui à nouveau sonne très en avance sur son temps.

Évidemment qu’on s’interroge : quelle est la part de la réalisation de l’orchestration par Leonardo García Alarcón dans le chatoiement de l’orchestre ? Une part aussi difficile à mesurer que celle de Charles-Hubert Gervais, qui peut-on penser n’est pas mince… * voir note importante en bas de page !

Une dramaturgie qui a de la force

Le livret a ses faiblesses (les clichés cités plus haut), mais d’un point de vue dramaturgique il a de la force.

Ainsi l’apparition de Tancrède (on change de personnage principal) au troisième acte. Victor Sicard dit autant qu’il chante, et avec beaucoup de largeur, et même de grandeur, la longue plainte du héros, se morigénant d’avoir tué Clorinde. Là encore le Régent (ou Gervais) passe avec décontraction du récit à l’air, pour revenir au récit, et ainsi de suite. Et que dire de la scène fantastique en Technicolor de la tempête, du vaste tintamarre, de « l’enchantement » (le mot est dans le texte) au milieu duquel Tancrède entend la voix de Clorinde. Mais ces timbales, ces violons agités, ces éclairs, sont peut-être moins audacieux que le discours décousu du héros, l’écriture hachée disant son désarroi, puis s’apaisant (sur un tapis de flûtes à bec) quand il entre dans le royaume de la mort.

Contrastant avec la terribilità de l’apparition de Tancrède, celle de Renaud s’entourera d’un frais bocage musical, à renfort de flûtes, pizzicati de cordes et chœur des Nymphes. Autant l’écriture vocale pour Tancrède avait été heurtée et expressionniste, autant celle pour Renaud est séraphique et virginale. Cyrille Dubois est aussi limpide dans ce registre pastel que Victor Sicard est puissant dans le sien. Beauté du timbre, délicatesse des phrasés, fierté des accents dans son dialogue avec la fausse Armide (l’excellente Gwendoline Blondeel), puis éclat de son chant triomphal, « C’est étendre trop loin », Cyrille Dubois déploie toute la palette du héros solaire. Et c’est l’une des réussites de cet enregistrement que ce jeu sur les couleurs de voix.

Les prémisses d’une sensibilité nouvelle

On mentionnera encore les belles déplorations d’Herminie à l’acte IV. Son lamento « Ô vue, hélas, à mes yeux si chère » sur un tapis songeur de cordes et de flûtes à bec (deux pupitres de « dessus de violon » et deux de flûtes) est d’un pathétique qui lui aussi semble en avance sur son temps. Ces courbes, ces inflexions, semblent augurer une sensibilité nouvelle. De même que le bucolique de la scène du Vieux berger (Nicholas Scott), avec accompagnement de trois hautbois.

Toile de Jouy et Hameau de la Reine avant l’heure…

En revanche, le double chœur des Chrétiens et des Sarrasins au début de l’acte V sonne encore très grand genre et Grand Siècle, comme la plainte d’Armide « Attends, Hélas ! Je vais cesser de vivre » où Véronique Gens est superbe de tragique.

Entrelacs

Comme si le Régent balançait entre deux époques (c’est le cas, d’ailleurs), il s’offrira encore quelques originalités d’écriture, d’abord le duo d’Armide avec Renaud où les deux voix s’entrelacent et se recouvrent, puis l’élégie de Renaud « Heureux, et trop heureux » (Cyrille Dubois très inspiré), enfin la nouvelle fusion des deux voix réconciliées, « Ô bonheur trop digne d’envie », culminant en un unisson, « Aimons-nous à jamais », adorné de flûtes, frémissant et sensible.

Tout comme le duo d’amitié quasi amoureux de Tancrède et Renaud, célébrant leurs retrouvailles : nouvel entrelacs de voix, et non moins charmant, non moins voluptueux, celles d’un ténor et d’une basse-taille.

Avant une autre symphonie richement colorée et un chœur final triomphant. L’enregistrement a heureusement conservé les applaudissements du public de la Salle de Concerts de Namur, saluant une redécouverte qui a tout d’une révélation.

* Information puisée à la source (Leonardo García Alarcón lui-même) : Aucune modification n'a été apportée à l'orchestration ; ce qu'on entend ici correspond exactement à la partition du Régent, telle qu'éditée par le Centre de Musique Baroque de Versailles. Ce n'en est que plus étonnant.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes