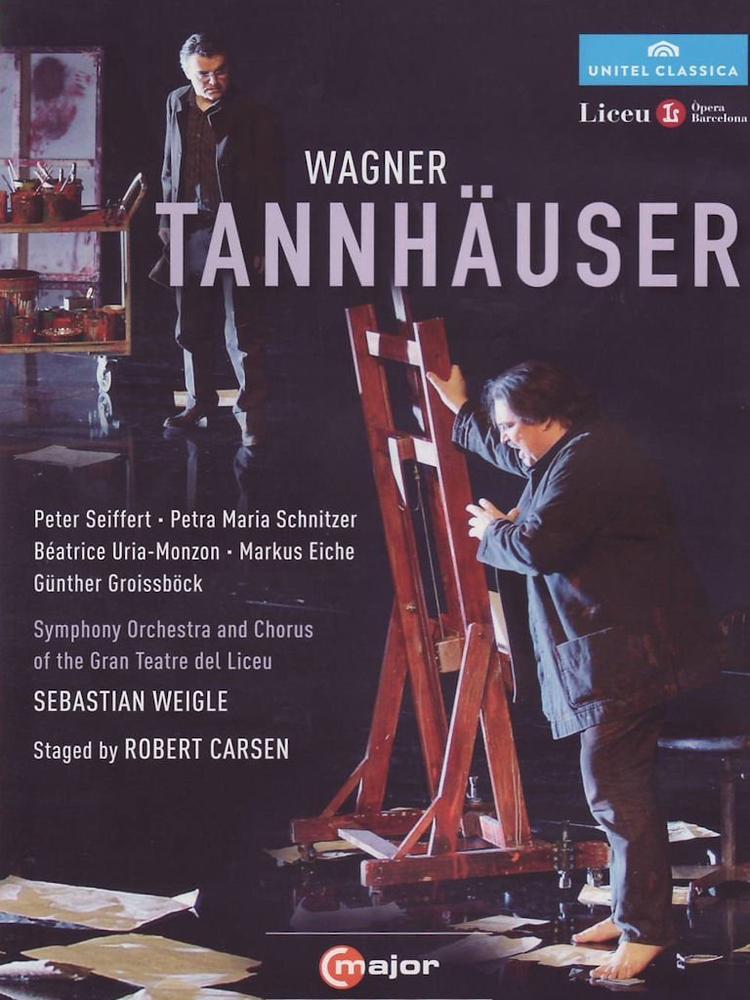

Cette représentation de Tannhäuser, sous la baguette experte de Sebastian Weigle, est donnée dans une mise en scène spectaculaire de Robert Carsen. Tellement spectaculaire d’ailleurs qu’elle prend le pas, non sur la musique dont les moindres nuances sont magistralement respectées, mais sur le texte du livret, et, partant, sur sa signification. Tannhäuser n’est plus un chanteur mais un peintre : pendant le prélude, saisi par l’inspiration artistique lors de l’apparition d’une jeune femme nue – évocation de Vénus –, il exprime à travers sa création picturale la pulsion érotique qui s’empare de lui. L’idée de démultiplier le personnage du peintre Tannhäuser au moyen d’une troupe de doubles qui, entre mime et danse, occupent l’espace de la scène tout autour du modèle dans un mouvement constant et compulsif, au rythme de la musique, est en soi excellente. Après avoir disposé en une ronde effrénée quantité de chevalets qui s’entassent sur la scène (toujours de dos, laissant invisibles les tableaux), ces doubles de l’artiste se déshabillent promptement pour se rouler avec des contorsions violemment érotiques dans la peinture rouge sang qui enduit leurs corps nus – manière efficace de souligner la dimension paroxystique et proprement sexuelle de l’Ouverture.

Les voix sont très belles, pleines et puissantes : Béatrice Uria-Monzon en Vénus est en parfaite harmonie avec Peter Seiffert, tenant du rôle-titre et véritable Heldentenor. On regrette cependant que l’enregistrement laisse, durant l’acte I, moins bien entendre la musique que les voix, pâtissant sur ce point de la comparaison avec d’autres versions comme celle de Philippe Jordan à Baden-Baden en 2008. Mais on est suspendu aux lèvres des deux chanteurs, dont l’endurance vocale est digne d’admiration au regard de la lenteur du tempo adopté.

C’est également à cette puissance parfaitement équilibrée du chant que l’on doit la réussite des effets scéniques assez risqués de l’acte II : Petra Maria Schnitzer (Élisabeth) salue la salle (« Dich, teure Halle, grüss ich wieder ») en entrant au milieu des spectateurs et en s’acheminant peu à peu vers la scène – lieu d’une exposition à venir, peuplé de toiles recouvertes de draps blancs, fermée par des cordons rouges – d’où elle s’adresse à l’ensemble du public. À son tour, Tannhäuser fait irruption dans la salle : la prise de vue effectuée pour le DVD nous permet de voir la silhouette de Wolfram contraint de faire demi-tour et de laisser, à regret, Élisabeth à l’adoration de Tannhäuser. L’homogénéité de la prise de son dans ces conditions particulières est impressionnante. Le duo de Tannhäuser et d’Élisabeth a lieu de part et d’autre de la scène, sur des avancées semblables à des passerelles de bateaux, ou à deux balcons. On voit bien tout l’intérêt de cette distance qui sépare les deux amants lors de leurs retrouvailles, mais on comprend moins que cela se passe devant le cordon rouge d’une exposition de peintures dont le vernissage est imminent. Les jeux de scènes filent la métaphore de la peinture, l’exploitant jusqu’à l’user : pendant qu’Élisabeth chante (« O helfet mir »), Tannhäuser se saisit de son bloc de papier et dessine. Apparemment peu sensible aux mots qu’elle prononce (« Und als Ihr nun / von uns gegangen »), il continue de l’observer en maniant frénétiquement son crayon, jusqu’au cri « Heinrich ! Heinrich ! Was tatet Ihr mir an ? » qui le conduit à répondre. On ne peut que s’en réjouir, car la perfection du duo fait oublier les aléas de la scène. La voix de Markus Eiche, merveilleux Wolfram dont l’émotion affleure toujours derrière la parfaite contenance courtoise, s’insère de manière très audible à la fin de la scène II (« So flieht für dieses Leben / mir jeder Hoffnung Schein »), annonçant déjà les beautés de l’air de l’acte III, « O du, mein holder Abendstern », où l’accord de la voix, du violoncelle, de la harpe et de l’orchestre est un moment d’intense poésie.

La marche au son de laquelle entrent les invités est illustrée visuellement par la scène – attendue mais très convenue – du vernissage : rencontres mondaines, échanges un verre à la main. C’est dans ce contexte que le chœur chante « Freudig begrüßen wir die edle Halle » : l’épaississement progressif et le déploiement sonore sont particulièrement réussis. Les chanteurs entrent par le fond de la salle avant de rejoindre la scène en passant devant les premiers rangs, façon d’insérer le public au cœur de cette fête, mais qui en gomme en partie la dimension solennelle, contrastant avec le ton pénétré du Landgrave, Günther Groissböck, à la voix noble et chaleureuse, aux riches inflexions. De même ne voit-on guère le rapport entre ce vernissage et le discours annonçant le concours de chant. Du coup, les quatre pages, devenus des surveillantes de musée, ne portent pas de coupe d’or.

Si le chant de Wolfram confirme le talent de Markus Eiche par sa puissance, sa clarté et la qualité du phrasé, celui de Walther von der Vogelweide (Vicente Ombuena) révèle un timbre acide et une diction qui manque d’élégance. Lauri Vasar est un solide Biterolf, scéniquement très au point, doté d’une belle voix sonore mise au service de sa déclamation.

Pour mieux appuyer le parallèle entre chant et peinture, chacun dévoile à la fin de son chant l’un des tableaux posés sur les chevalets, dont la vision déclenche les applaudissements de l’assemblée. Aussi la contradiction qu’apporte Tannhäuser, destinée dans le texte (et donc dans le chant) aux airs de Wolfram et de Walther, se traduit en gestes par le rejet de leurs tableaux, que Tannhäuser renverse. Tout cela fonctionne très bien si l’on ne comprend rien au texte du livret : dans le cas contraire, il y a dichotomie et éclatement du sens. Ut pictura musica ? Ce n’est pas toujours très convaincant, et les effets finissent par être trop appuyés. En outre, pourquoi cette redondance ? La problématique de l’artiste dans la société est déjà suffisamment claire dans le livret. Certes, la présence scénique de Peter Seiffert en Tannhäuser est formidable : c’est un ogre dionysiaque (dont le tableau suscite évidemment scandale et réprobation). Le Wolfram policé incarné par Markus Eiche exprime en contrepoint une dimension toute apollinienne.

À l’acte III, le sol est jonché non des feuilles mortes de l’automne évoquées par les didascalies de Wagner, mais des feuillets d’esquisse épars au milieu de l’atelier délaissé. Nul promontoire rocheux, nulle statue de Marie. Élisabeth n’est pas en prière, mais se déshabille dans l’atelier, dénoue ses cheveux et s’allonge, en proie au désir charnel le plus éloquent, sur le matelas qui accueillait les modèles érotiques du peintre, tandis que Wolfram l’observe stupéfait avant de se saisir d’un carton pour y coucher les traits de celle qu’il admire, devenant dessinateur à son tour. Si cette interprétation permet d’ajouter une strate supplémentaire à une intrigue relativement simple, elle ne peut empêcher que la scène frise le ridicule dès lors que Wolfram évoque au même moment la piété d’Élisabeth attendant le retour des pélerins. Elle attend manifestement tout autre chose. Les pélerins entrent d’ailleurs en portant des châssis sans toiles, comme des peintres ayant renoncé à leur art. Malgré tout ce fatras interprétatif, Petra Maria Schnitzer est poignante dans la prière « Allmächt’ge Jungfrau ».

À la fin, le tableau scandaleux (dont on ne verra jamais le côté face) rejoint toute une galerie de représentations plus ou moins dénudées de l’amour, Botticcelli etc., y compris L’origine du monde. Plus personne ne meurt : Elisabeth réapparaît et rejoint Vénus qui n’a pas disparu. Tannhäuser, loin de mourir, est acclamé comme le peintre du renouveau artistique et tous, Élisabeth y compris, célèbrent in fine la représentation esthétique de l’amour charnel. Pourquoi pas ? Le hic, c’est que le texte chanté est en distorsion constante avec cette interprétation qui fait peu de cas du livret. Pour le coup, Robert Carsen fait du Regietheater sans convaincre. Heureusement, il y a les voix, il y a la musique, et là il n’est pas possible de substituer un autre art à celui des sons et des voix. L’orchestre, son chef, les chanteurs et les chœurs servent avec constance et passion la musique de Wagner.