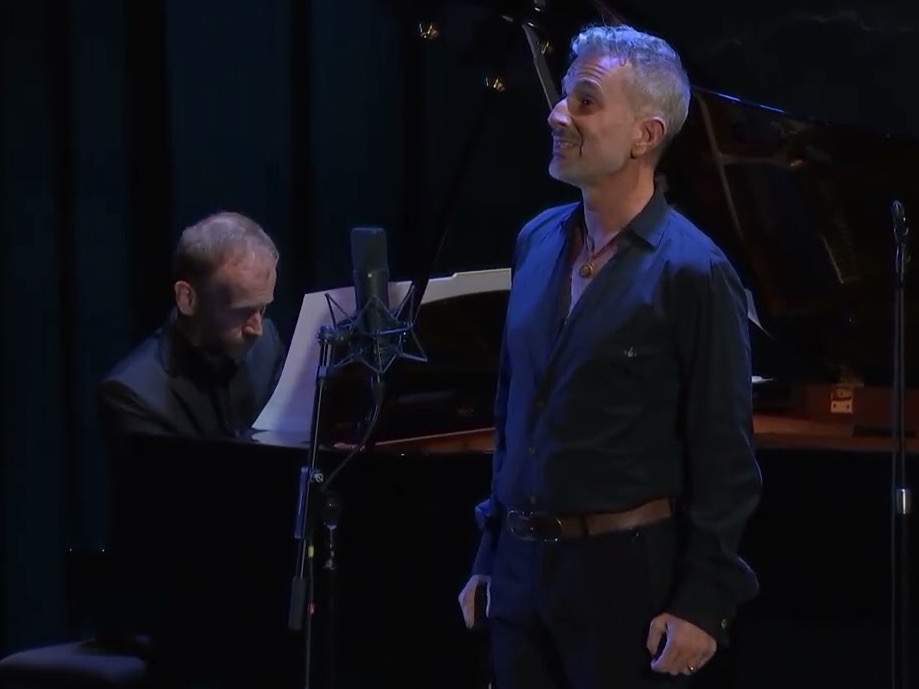

Très beau disque, par l’intelligence de son programme, mais aussi par le naturel de l’interprétation. Carl Ghazarossian est un excellent diseur, pas une syllabe ne se perd mais rien ne semble forcé, ni maniéré. Surtout la voix est belle et pleine, une voix de ténor aux couleurs de baryton, un timbre très chaud, avec du grain, comme aurait dit quelqu’un, une voix dans sa maturité, qui porte en elle-même son poids de nostalgie, de ressouvenir, son épaisseur de vie. En quoi elle est en osmose avec la mélancolie verlainienne.

De surcroît une excellente prise de son lui permet de passer de l’intime à l’effusion, les nuances piano sont timbrées et les forte jamais durs. Carl Ghazarossian ose parfois la confidence, mais il a en réserve de grands moyens qu’il n’hésite pas à mettre en œuvre. Il ne fait pas dans la miniature chuchotée…

Ce nouveau disque forme en somme un diptyque avec celui enregistré Il y a dix ans avec au piano David Zabel (Les Donneurs de sérénades, chez Hortus aussi) et consacré déjà à Verlaine, essentiellement le Verlaine très Watteau des Fêtes galantes. Où déjà l’on trouvait Fauré, Debussy et Reynaldo Hahn, ça va de soi, mais aussi Charles Bordes, Josef Szulc ou Joseph Canteloube. La comparaison des deux disques est d’ailleurs à l’avantage du nouveau : la voix a gagné en richesse, l’interprétation en simplicité et la prise de son, plus proche, lui rend mieux justice. Mais c’était déjà très beau… Qu’on réécoute le superbe « En sourdine » de Fauré.

Le coloris général est ici plus sombre que dans ce premier disque qui s’achevait avec L’Heure exquise, extraite de La Bonne chanson (« Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l’astre irise… »). Ici c’est Prison qui ouvre le programme et donne le ton : « Qu’as-tu fait, ô toi que voilà pleurant sans cesse, […] de ta jeunesse ? » Rimbaud a débarqué chez Verlaine et tout est parti à vau-l’eau.

De ce poème on entendra quatre versions : celle intensément dramatique de Fauré, celle de Reynaldo Hahn, apaisée et berçante, celle blême et fuligineuse de Séverac, enfin celle de Bortkiewicz, très déroutante, d’abord lyrique puis dans la dernière strophe montant jusqu’aux grandes orgues du pathétique.

Du célèbre Green (« Voici des fruits, des fleurs… »), poème qui se souvient davantage de Mathilde que d’Arthur, les versions de Fauré ou Reynaldo nous sont familières, mais celle de Josef Szulc, voltigeante et effusive (avec de clairs passages en voix mixte) sera une révélation, comme celle de Sylvio Lazzari, qui semble improvisée sur un piano très schumannien, ou l’ondulante (et modulante) lecture d’André Caplet posée sur les arabesques d’un piano coulant comme de l’eau.

C’est l’occasion de dire à quel point le piano d’Emmanuel Olivier fait jeu égal avec le chanteur. C’est un superbe Pleyel de 1905 aux graves très ronds et au medium doré.

Dont le son se fait sépulcral pour le saisissant Un grand sommeil noir d’Albert Doyen, manière d’arioso implacable évoquant l’incarcération de Verlaine à la prison de Bruxelles. L’inattendu Varèse, non sans grandiloquence, opte lui pour une procession digne des chevaliers du Graal dans Parsifal…

Ce piano, on aura le loisir d’en entendra la richesse de palette dans le long postlude qui conclut le très sombre O triste, triste était mon âme de Gabriel Dupont, ou en arrière plan, très debussyste, du même poème par Florent Schmitt (Canteloube s’y laisse prendre au piège de l’emphase).

Si les poèmes très désespérés sont parfois menacés de grandiloquence, en revanche les élégiaques courent moins ce risque, d’où la séduction des deux traductions de L’allée est sans fin, rêverie amoureuse aussi touchante par Reynaldo Hahn que par le méconnu Lucien Mawet ; d’où le charme de l’understatement de Sylvio Lazzari dans Spleen (un poème présent ici dans six mises en musique différentes), ou de la sensualité très allusive du C’est l’extase langoureuse de Debussy, belle démonstration de maîtrise vocale, depuis le début très intime jusqu’à l’éclat sur l’antépénultième vers.

Le Green du même Debussy qui vient juste après est une merveille (et la partie de piano, toute en neuvièmes, semble écrite pour ce Pleyel). Magnifique aussi et plus austère, Spleen, composé alors qu’Achille-Claude avait vingt-cinq ans, ce cheminement sur des harmonies insaisissables partant d’un début presque immobile pour monter au sommet d’intensité du dernier vers, avant la chute sur « hélas » et un postlude très sombre.

On l’aura compris, entre découvertes et vieilles connaissances, entre curiosités et mélodies très aimées (et remarquablement incarnées), ce récital promet de beaux moments aux amateurs de mélodie française.