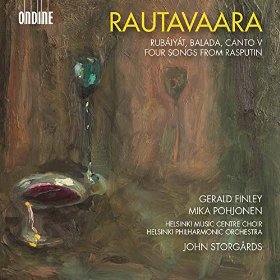

Toujours soucieux de défendre les gloires nationales passées ou présentes, le label finlandais Ondine est évidemment le défenseur tout trouvé pour les œuvres d’Einojuhani Rautavaara. Son illustre compatriote Kaija Saariaho, d’une génération plus jeune, bénéficie d’un auditoire plus international, mais les œuvres de Rautavaara (né en 1928) semblent un peu plus confidentielles : sur les huit opéras qu’il a composés entre 1970 et 2013, peut-être quelques mélomanes non-scandinaves auront-ils entendu parler des plus récents, Aleksis Kivi ou Raspoutine (attention, l’ouvrage homonyme monté à Massy en 2010 n’est pas le sien, mais le Raspoutin de l’Américain Jay Riese).

Le présent disque réunit des œuvres récentes, écrites entre 2012 et 2015, et donc représentatives de la « dernière manière » d’un compositeur qui, brièvement attiré par diverses formes d’avant-garde, s’est vite rangé et propose à présent une synthèse de ses tendances antérieures. On pourrait à ce titre le rapprocher d’un Penderecki qui, après avoir proposé des musiques âpres et sans concession pour l’oreille, semble aujourd’hui totalement assagi : les témérités d’autrefois sont presque entièrement oubliées, et les œuvres actuelles sonnent comme si elles avaient été écrites il y a cent ans ou plus. On peine à trouver chez le Rautavaara du XXIe siècle la moindre originalité harmonique, la moindre combinaison de timbres un peu neuve. En tout cas, dans l’écriture vocale, car pour les instruments, on discerne encore quelques vagues audaces, glissements ou dissonances qui éveillent l’attention.

Le résultat est donc une musique jamais déplaisante, mais pas forcément inoubliable, dès lors qu’elle ne peut même pas s’appuyer sur l’évocation des grands espaces naturels du pays natal. Et justement, le disque Ondine nous entraîne dans un voyage plus ou moins loin de la Finlande.

Très loin, d’abord, avec Rubáiyát, composition qui s’appuie sur cinq des fameux poèmes du Persan Omar Khayyam (1048-1131), rendus célèbres dans le monde anglo-saxon par leur adaptation victorienne due à Edward Fitzgerald. C’est à cette version que le compositeur finlandais a emprunté les textes de cette commande du Wigmore Hall, cinq poèmes séparés par de brefs interludes purement orchestraux. Dans cette partition opulente, aux volutes méditatives, évoquant une certaine musique de film par son caractère tonal et sa facilité d’accès, Gerald Finley trouve un écrin favorable pour déployer les beautés de son timbre, jamais malmené par une écriture apparemment assez confortable. On n’en dira pas autant de Balada, recyclage du travail réalisé pour un opéra abandonné en 2007, qui aurait dû s’intituler Balada de Lorca : la cantate que Rautavaara en a tirée est loin de ménager le ténor soliste qui s’exprime par-dessus le chœur et l’orchestre. Mika Pohjonen finit par être poussé jusque dans ses derniers retranchements par cette musique très tendue dans l’aigu, au point d’exiger presque des cris. Là encore, l’écriture chorale de Rautavaara rappelle les grands anciens, Sibelius au premier chef.

On revient beaucoup plus près de la Finlande avec les quatre airs tirés de l’opéra Raspoutine, harmonisés pour chœur et orchestre. L’intérêt se ranime dans cette dernière pièce, où l’ampleur même du chœur impressionne, et où les percussions et les cuivres se déchaînent avec un peu plus d’originalité en fin de parcours.