Immense bonheur que de chroniquer cette publication issue des désormais reconnues retransmissions HD du Metropolitan Opera de New York. Il serait intéressant d’observer le bilan de cette initiative novatrice, ayant concrètement amené les amateurs vers un nouveau vecteur de communication de l’art lyrique. Avec le recul, comment a-t-on pu équilibrer les données financières (argument impérieux pour une maison avec le fonctionnement du Met) et les aspects artistiques (tendance à parfois privilégier outrageusement le visuel sur le vocal, traficotages prenant de telles proportions que l’on finit par atterrir dans un revival de Frankenstein plutôt que le témoignage fidèle de réalités techniques et musicales, …). Ces retransmissions où vont s’engouffrer toutes les grandes maisons auront, comme tout média important, leur part de responsabilité sur l’éducation du goût du public, nous pensons en particulier à la jeune génération. Il ne faudrait pas que des complaisances injustifiables viennent biaiser le rapport qu’un jeune auditeur établirait entre ce qu’il verrait au cinéma et ce qu’il ressentirait en prenant place un jour dans une salle d’opéra. Entre mise en valeur compréhensible et jeu des sept erreurs, il y a un équilibre à trouver. Ainsi, le Met nous a livré des produits divers ayant pour but de glorifier des stars internationales que Peter Gelb désire attacher durablement à sa maison. Ainsi, on dispose dans le rayon « bonnes idées », de la Thaïs de Fleming dans une de ses meilleures incarnations françaises, mais aussi, pour revenir au rayon supposé Bel Canto, des Puritani d’une Netrebko inadéquate se payant le luxe de ne pas avoir étudié sa partition ou pire dans le reflet de la vérité, de la Lucia, micro chirurgicalement retouchée après les soirées radiophoniques cauchemardesques du couple qu’elle formait encore avec un Villazón jetant rapidement le gant.

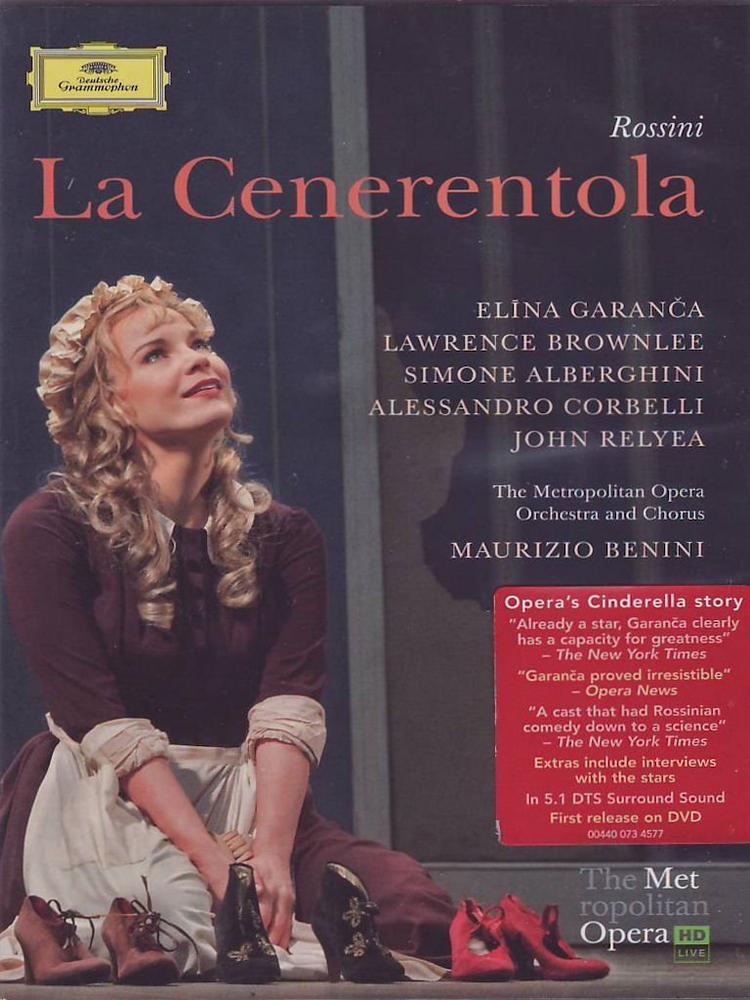

Notre présente Cenerentola se situe à un tout autre niveau et met en valeur la belle Elina Garanca dans les adieux à un rôle l’ayant bien servi dans ses jeunes années. Au-delà, cette gravure parvient à se hisser au sommet de la discographie d’une œuvre pourtant bien servie dans ses collégialités. Sur le strict plan vocal du rôle titre, rien ne remettra en question l’hégémonie d’une Bartoli depuis vingt ans (à la scène toujours, mais plus au disque qu’au DVD, question d’entourage) ou qu’il nous soit permis d’évoquer la regrettée Lucia Valentini Terrani dans une autre palette de couleurs. La réussite de cet opus se définit avant tout par un équilibre entre les données visuelles, musicales et vocales de l’œuvre. Cette cohésion dans l’équipe présente, finit par surclasser la récente gravure rivale du couple Di Donato – Florez (chez Decca au Liceu de Barcelone). Mais, il s’agit subjectivement d’une question de sensibilité et de priorité vocale que tout un chacun pourra remettre en question.

La production du Met se veut comme un spectacle familial, cohérent et ne souffrant d’aucun temps mort jusque que dans les pages moins abouties dans la composition. Ici, on pourra regretter le grain de folie et l’humour décalé de Joan Font au Liceu. Musicalement, il n’y a pas photos, Maurizio Benini est superlatif et parfaitement secondé par la Rolls Royce que représente la phalange du Met. Rachelle Durkin, Clorinda et Patricia Risley, Tisbe, irrésistibles dans leur numéro de stars hollywoodiennes sur le retour, filles indignes d’une Bette Davis en goguette. Notre préférence ira également à John Ralyea, Alidoro, aux moyens impressionnants et qui hormis quelques détails dans la syntaxe rossinienne, signe un Philosophe de grande pointure et humanité. Alessandro Corbelli, Don Magnifico, est encore et toujours un seigneur rossinien. On observera à peine une légère opacité au niveau de l’émail d’une voix maitrisée et qui, à l’inverse de De Simone, n’oublie jamais de chanter. La leçon de sillabico, l’humour pondéré, l’acteur, sont simplement définitifs. Simone Alberghini, Dandini, est également superbe dans ses différentes composantes, particulièrement flatté par la prise de son, ses équilibres scéniques et vocaux sont également du beau travail d’orfèvre, sa composition le désigne comme la pièce centrale de l’équipe vocale dans ses interrelations.

Ce DVD permet d’immortaliser le Ramiro de Lawrence Brownlee. Le jeune ténor américain signe une grande prestation, la charge émotionnelle de son chant crève l’écran (ce qu’il partagera avec sa Cendrillon). Visuellement, on concédera que Juan Diego Florez peut d’emblée incarner physiquement un Prince Charmant plus évident. A cette époque, notre Larry s’était laissé aller à quelques excès culinaires et soyons objectifs, l’image ne le flatte pas toujours dans ses déplacements corporels. Brownlee en fut le premier conscient et on assista tout dernièrement à une véritable métamorphose physique lors de ses Rinaldo triomphaux (Armida – Rossini au Met toujours en HD) après un régime drastique, lui conférant à nouveau une allure de jeune premier irrésistible. Cela est une bonne chose, d’autant que Brownlee possède un superbe visage, terriblement expressif et chose rare, il demeure dans le geste vocal même le plus périlleux toujours agréable à regarder (au contraire des efforts de plus en plus grimaçants de Juan Diego). Vocalement, son Ramiro est anthologique, glorieux dans l’aigu insolent et masculin, un médium chatoyant et une leçon rossinienne remarquable expliquant pourquoi des pointures comme Zedda désigne Brownlee comme le premier des ténors rossiniens actuels. Mais Brownlee se différencie surtout par l’humanité et donc, l’émotion constante qui émane de sa voix, une voix où Dieu merci, l’habitude n’a pas droit de cité.

Sur papier, son couple avec la blondeur boréale d’Elina pourrait paraître improbable et pourtant, cela fonctionne. On craque littéralement pour ces amoureux en mode United Colors of Benetton. Il faut dire qu’Elina Garanca, finit par nous cueillir, là où nous ne l’attendions par forcément. Scéniquement, plus petite fille aux allumettes que ragazzina, elle émeut à plus d’une reprise dans l’exposition simple de sa condition et de sa fragilité affective. Là où DiDonato force le respect une fois de plus dans un numéro trop parfaitement huilé dans ses détails mais aussi, assez représentatif d’une école américaine plus informatique qu’humanisée, Garanca ouvre son cœur, ses bras et offre le foyer d’une des plus belles voix du moment. Dans l’âtre de cette Cendrillon, il sera plus question de braises que de cendres. Comme sa consœur américaine, la superbe leçon de chant d’Elina est plus mozartienne que rossinienne. Elle en est consciente et cela explique sans doute qu’elle désire peu à peu se séparer de son Rossini. Pourtant, aucune ellipse ou tricherie, elle chante en son âme et conscience, toutes les notes sont là, certains traits sont même remarquables, notamment quand la partition l’emmène dans les sphères hautes d’une voix d’essence aigue. Mais une fois encore, ce que nous désirons retenir de ce couple est la fusion émotionnelle qui touche le spectateur. Or, il y a dans La Cenerentola, cette notion de dramma giocoso, rarement rencontrée. Cette notion faisant défaut à la version Decca et qui apparaît ici, grâce aux talents pourtant très différenciés de Garanca et Brownlee, comme une évidence. Maintenant, les mélomanes rossiniens étant de parfaits épicuriens, pourquoi se priver de reprendre du dessert en se procurant les différents DVD évoqués ici ?

Philippe PONTHIR

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes