Cette production d’Aida par Robert Carsen au Covent Garden (2022) est la cinquième Aida figurant au catalogue d’Opus Arte, qui nous offre ainsi un panorama assez complet des différentes manières de monter l’œuvre : déjà Covent Garden en 1994 dans la production orientalisante d’Elijah Moshinsky, La Monnaie en 2002 dans la production minimaliste de Bob Wilson, le Liceu en 2003 dans la production de toiles peintes traditionnelles de Josep Mestres Cabanes, et Vérone en 2013 pour le centenaire de la production historique de 1913.

Depuis Wieland Wagner à Berlin en 1961, l’abandon de l’environnement égyptien antique a été le choix croissant des metteurs en scène, plus encore ces cinquante dernières années. Il ne nous appartient pas d’en juger les raisons ni les résultats (1), mais force est de constater que la téléportation d’Aida dans les univers les plus improbables, à force d’accumulations et d’invraisemblances, finit par lasser (autant, il faut bien le dire, que les innombrables versions « antiques » façon péplum de série B). Alors comment trouver un juste équilibre entre l’argument historique, le néo-colonialisme, la lutte de pouvoir entre le temporel et le spirituel, la puissance de l’armée, et l’histoire d’amour entre Radamès et Aïda ?

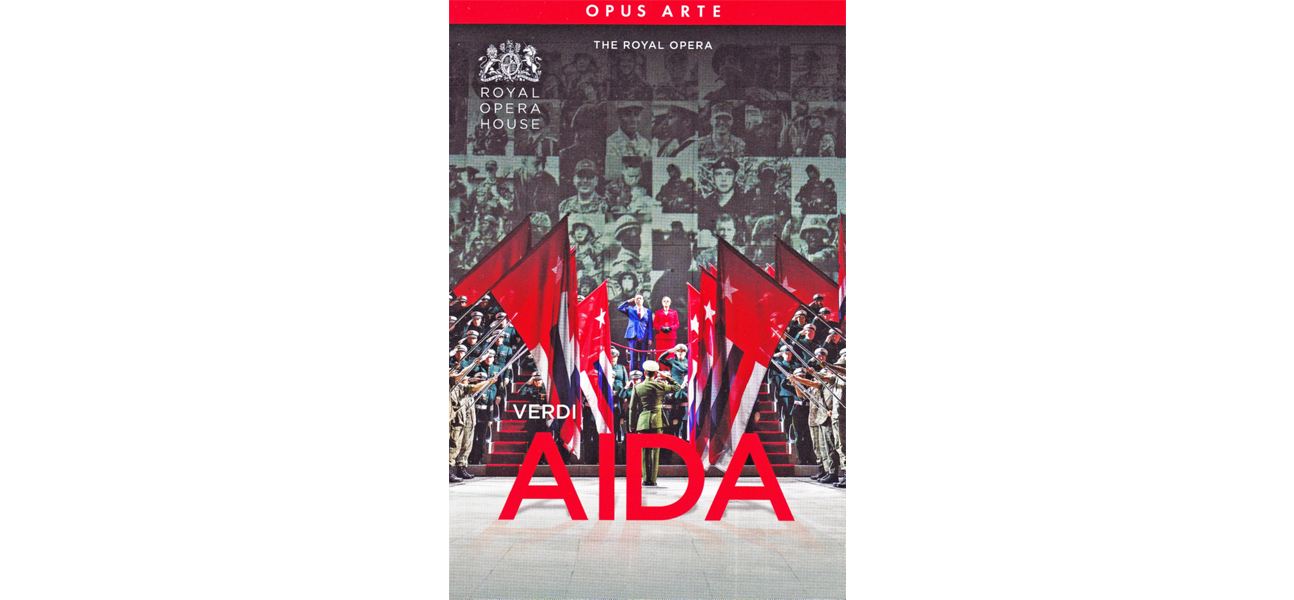

Robert Carsen a certainement trop clarifié et lissé la question, en ne conservant que l’armée et le pouvoir dans l’environnement sinistre d’une espèce d’abri antiatomique de dimensions colossales : « out » le clergé et son désir de puissance hégémonique qui horripilait tant Verdi, Ramfis est ici un haut gradé, le supérieur du général Radamès. C’est donc dans un décor grisâtre et glauque que vont défiler des tableaux fleurant souvent le déjà-vu. L’antichambre du pouvoir avec ses tapis rouges ; une salle pour préparer le combat, où tous les officiers sont sagement assis sur des bancs parallèles (l’arme forgée par les dieux sera une kalachnikov) ; une grande salle à manger avec une immense table qui occupe toute la scène : la danse des enfants est remplacée par le dressage de ladite table ; le triomphe de Radamès prend la forme d’une cérémonie funèbre présidée par le roi et Amnéris face à d’impeccables rangées de cercueils recouverts d’un drapeau ; l’acte du Nil se déroule devant le mur du souvenir des soldats tombés au combat et la flamme du soldat inconnu ; la scène du procès dans une salle neutre meublée à nouveau de bancs parallèles ; et la scène finale dans la cave des ogives nucléaires.

Le cadre est donc celui oh combien actuel d’une dictature militaire contemporaine. La guerre prend le pas sur l’histoire d’amour, il y a profusion d’uniformes militaires masculins (les femmes sont réduites à la position de servantes), et des étoiles sur les drapeaux remplacent les cieux étoilés des bords du Nil… Alors, pamphlet antimilitariste ? Pas si sûr, car on pourrait tout aussi bien imaginer des pays totalitaires montant cette production avec délices en tant qu’apologie de l’armée, et c’est peut-être là son côté le plus ambigu et gênant.

Car la distance paraît bien étroite entre l’admiration des militaires impeccables et disciplinés et leur rejet, d’autant que tout cela est hyper propre : contrairement à de nombreuses autres productions, ici, pas de combats, pas de sang, pas de violence, sinon celles d’Amnéris et d’Amonasro à l’égard d’Aïda. D’ailleurs même ces deux fameuses scènes paraissent incongrues, presque déplacées dans cet ordre parfait. Celle d’explication entre Amnéris et Aïda, où celle-ci avoue son amour pour Radamès, fonctionne bien d’un point de vue théâtral, mais est trop outrée, avec son côté Méchante reine de Disney accablant Blanche-Neige. Et on ne croit pas beaucoup plus au « méchant » Amonasro qui vient sermonner sa fifille à l’acte dit « du Nil ».

Cette production pose au final la question de la justification d’une telle transposition. Le propos de l’égyptologue Mariette était de proposer un scénario basique et traditionnel servant de support à la représentation sur scène des merveilles de l’Égypte ancienne, répondant ainsi à la commande du Khédive qui lui avait demandé de réaliser un « opéra national ». Rien donc à la base de colonialiste, puisque la commande était locale, purement égyptienne. Et la vision des choses se voulait avant tout archéologique : une sorte de jeu de reconstitution grandeur nature de l’antiquité, avec des personnages vivants. Sorti de ces fastes antiques, que reste-t-il ? Une banale histoire de triangle amoureux entre des murs de béton. Et comme le cadre visuel manque autant que le cadre psychologique, eh bien au bout d’un moment, on s’ennuie ferme, malgré tous les efforts des interprètes. Surtout quand, comme ici également, la lutte entre le pouvoir civil et religieux est totalement gommée.

Le plateau réunit pourtant de bons titulaires des rôles, qui à part In Sung Sim (Le Roi), un peu en deçà de la moyenne, assurent tous très bien, mais sans toutefois se hausser au top. Elena Stikhina a souvent chanté le rôle, en 2022 à Salzbourg et en 2023 à Munich. De Salzbourg, Claude Jottrand l’avait trouvée « très émouvante dans le rôle titre : elle incarne une Aida fragile, ballottée par les événements et par ses propres sentiments ». Quant à Guillaume Saintagne, qui l’avait vue à Munich, il concluait : « Seuls quelques signes de fatigue paraissent dans l’acidité de certains aigus de la scène finale. Il ne lui manque vraiment qu’un metteur en scène plus inspiré pour brûler complètement les planches dans ce rôle. » Ces deux constatations s’adaptent parfaitement à sa prestation dans cette captation de 2022 : elle assure parfaitement vocalement, le contre-ut attendu est bien là, mais on n’est pas vraiment conquis. Son Radamès, Francesco Meli, chante avec aplomb, y compris la note finale piano de son air d’entrée. Il a la vaillance, la projection. Il a beaucoup chanté le rôle dans les années 2017, notamment à Salzbourg où Yannick Boussaert soulignait que sa voix « semble moins ductile qu’auparavant et les demi-teintes et piani sont désormais quasi détimbrés ». Peu après, à Gstaad, Maurice Salles disait de lui « il confirme avoir appris à nuancer son chant et à aborder le registre aigu autrement qu’en force. […] Cette interprétation est assez vivante et vibrante pour qu’on l’apprécie sans autre forme de procès », toutes remarques qui restent parfaitement en phase avec la présente vidéo. Enfin, Agnieszka Rehlis (Amnéris), femme élégante à l’image de celles qui accompagnent les grands de ce monde, elle est une habituée des grands rôles de mezzo verdiens, et pourtant ne convainc pas totalement, notamment dans ses imprécations à la fin du procès de Radamès, dans la mesure où l’on a l’oreille un peu déformée par tant de grandes mezzos qui ont brûlé les planches avant elle dans ce rôle. Enfin, Ludovic Tézier (Amonasro), semble lui aussi un peu bridé par la rigueur de la mise en scène, et si en grand professionnel, il assure bien avec une certaine sobriété, il ne se hisse pas non plus à la hauteur d’autres titulaires du rôle.

Reste l’assise musicale de l’œuvre, sublimée par Antonio Pappano auréolé de son enregistrement avec Jonas Kaufmann et Anja Harteros. Cedric Manuel notait en 2014, à propos du concert qui a précédé l’enregistrement de 2015, « il dessine littéralement la partition sous nos yeux, fait naître et progresser le drame sans aucune baisse de tension, sans céder en rien à la tentation de la facilité, mais sans cacher pour autant ni la violence, ni la grandeur de certaines scènes ». Et de conclure « qu’Aida ne souffre pas nécessairement qu’on ne la mette pas en scène. La lourdeur mégalomane de certains ont en effet pu longtemps faire vivre l’accusation de grandiloquence pompière dont souffre parfois l’œuvre. Le concert permet enfin de rendre pleinement justice à une partition plus raffinée qu’on ne le croit, jusqu’aux derniers accords qui s’éteignent dans un souffle. » Ici, sa direction de l’orchestre et des chœur du Royal Opera House fait merveille, et aide grandement à faire passer un spectacle un peu indigeste.

Un petit bonus d’une dizaine de minutes montre les interprètes parlant très brièvement de leurs rôles tels que revus et expliqués tout aussi brièvement par Carsen. Pappano donne une très courte introduction à la musique d’Aïda, comment il la perçoit et comment il justifie ses choix d’interprétation. Et la conclusion est « comment trouver l’amour dans une situation de conflit » ? Tout cela est très intéressant, mais vraiment très court. De même que le petit feuillet de 8 pages, uniquement en anglais, qui accompagne le DVD.

(1) Jean-Marcel Humbert, « Mettre en scène Aïda : péplum égyptisant ou drame intemporel ? », dans Aïda, L’Avant-Scène Opéra, n° 268, nouvelle édition revue et entièrement refondue, mai-juin 2012, p. 92-99. Jean-Marcel Humbert, « Aïda, un opéra égyptien ? », dans le programme des représentations d’Aïda à l’Opéra de Paris, octobre 2013, p. 49-55.