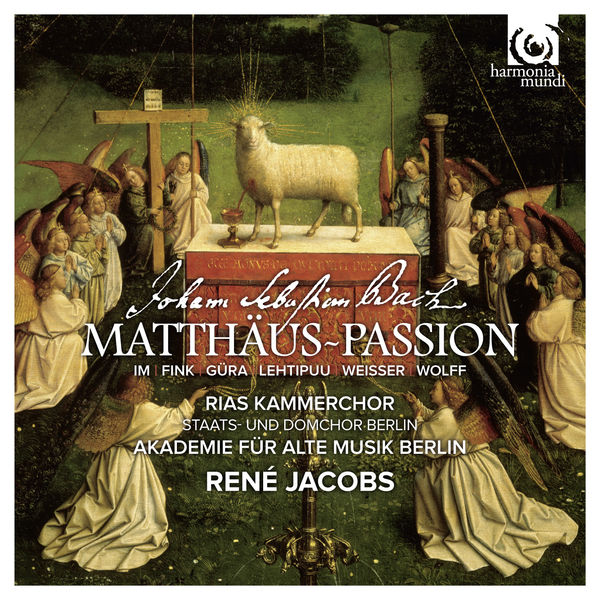

René Jacobs aura donc attendu de passer les soixante-cinq ans pour graver sa première Saint-Matthieu, après avoir paru dans celles de Leonhardt et de Herreweghe comme contre-ténor.

Ce n’est pas un simple enregistrement qu’il nous propose. C’est un monde qu’il ouvre devant nous. Rien n’y est manichéen. Aucun parti pris n’est radical. Aucune grille de lecture ne vient quadriller dogmatiquement l’œuvre. L’œuvre est ouverte. Elle s’adresse à nous au pluriel, sans pour autant que cette lecture soit disloquée ou incohérente. Là est le tour de force.

Certains choisiront assurément d’entrer dans cette version par la porte qu’ouvrent grand la notice du livret et le film d’accompagnement, faisant de la spatialité de la Thomaskirche le vecteur de la dramaturgie de Bach. Les considérations de Konrad Küster sur le rôle des deux chœurs symétriquement répartis aux deux extrémités de l’église pour figurer, l’un les proches de Jésus, l’autre les témoins de l’histoire, sont évidemment passionnantes – et même belles. Cependant, elles trouvent leur limite dans un enregistrement qui, en fait de spatialisation sonore, ne peut que suggérer un éloignement artificiel du second chœur par une atténuation sonore de ses interventions au gré d’une audition irréductiblement polarisée droite-gauche et non près-loin. Cette conception en outre n’est pas neuve dans la discographie, puisqu’elle a nourri l’enregistrement de Jos van Veldhoven (Channel Classics).

Jacobs lui-même prend avec originalité le vieux débat lancé par Rifkin sur le nombre de voix par pupitres. Tout en admettant le caractère théoriquement juste de cette conception, il en appelle à la pratique de l’interprétation et au réalisme dramaturgique pour recourir à un chœur tout à fait honorable de quarante chanteurs et une petite vingtaine d’enfants.

On pourra aussi discuter à l’envi sur ces partis pris-là. Ils sont assumés par Jacobs (et par le producteur Thomas Sauer, et par les chanteurs) avec tout ce qu’il faut de prudence historique et de modestie, comme moyens de faire entendre l’œuvre et de l’interpréter, et non comme une leçon d’histoire. Il en va de même de l’accompagnement des récitatifs, voire des airs, où Jacobs propose des possibilités (ainsi le luth plutôt que la viole de gambe dans « Komm, süsses Kreuz »).

Ces débats autour de la reconstitution historique sont valides et invitent à s’interroger non seulement sur les conditions de représentation, mais aussi sur la dramaturgie même de l’œuvre. Toute réponse, loin d’être technique, est en son fond dramaturgique et esthétique. Chacune d’entre elle est partant attaquable. Les Beckmesser professionnels, n’en doutons pas, s’en donneront à cœur joie.

L’essentiel cependant est ailleurs.

Il est dans la compréhension par Jacobs du théâtre de la Passion. De ce point de vue, son enregistrement le plus précurseur de la présente lecture n’est pas celui d’une œuvre de Bach, mais de la « Brockes-Passion » de Telemann (1716), sorte de préfiguration de la Passion de Bach. Y apparaît, et y fut en son temps magnifié par le même Jacobs (Harmonia Mundi, 2009) une caractérisation d’une précision et surtout d’une variété redoutables pour l’interprète. Le film qui accompagne les disques nous les montre au travail. C’est une clef majeure pour comprendre ce qui se joue dans cette interprétation. On y voit en effet une sorte de démocratie artistique à l’œuvre. Jacobs intervient moins comme le maître d’œuvre tyrannique d’une vision personnelle que comme l’âme d’un projet à plusieurs voix, le grand ordonnateur d’une inspiration collective.

Et c’est bien cela qu’on entend. Rarement aura-t-on perçu dans la Passion à la fois autant de chatoyance, de liberté et de maîtrise.

Une sorte de perfection toute classique s’impose partout. La rondeur des voix, la douceur des timbres, le souffle long et large sont partie intégrante de cette version, d’une manière très frappante de la part d’un chef qu’on a connu parfois anguleux, et dramatique en diable (qu’on songe à son Idomeneo). Le traitement choral en particulier mêle le soin de la substance sonore, de son modelé et de sa portée dramatique.

Cette respiration gagne l’ensemble de l’œuvre. Elle est mise particulièrement à profit par Bernarda Fink, dont l’ « Erbarme dich » notamment est d’anthologie, avec ses nuances, ses éclairages – cette espèce de sensibilité sacrée dépourvue d’emphase. Curieusement, c’est à un train d’enfer qu’est mené le « Buss und Reu », qui devient une sorte de flagellation où Fink délibérément surarticule les consonnes, comme le martèlement d’un mea culpa. Idem pour un « Blute nur » fort preste, comme si la douleur était moins lancinante qu’ardente (la voix de Christina Roterberg rend cela fort bien). Dans « Ich will bei meinem Jesu » interprété par Topi Lehtipuu, la rapidité délibérée du tempo traduit une sorte de soif, mais défait quelque peu ce que peut avoir d’intérieur cette aspiration – nous sommes dans l’injonction nette. De même, « Geduld » (n°35) est d’une fièvre assez peu commune.

Pour autant, cette tendance à presser les tempi n’est pas constante. Elle confère aux airs concernés une urgence étonnante mais n’est pas systématique (voyez le n°57, magistralement interprété par Konstantin Wolff). A cela correspond le discours de l’évangéliste. A la demande expresse de Jacobs, Werner Güra y met des accents de rage, d’incompréhension, d’indignation pour ainsi dire jamais entendus tant il est vrai que l’évangéliste est confiné par la tradition dans une distance séraphique, comme si n’être que témoin de l’action devait le tenir à l’écart de l’émotion qui en résulte. Le Jésus de Johannes Weisser est un Christ dépourvu de l’ordinaire onction : le regard écarquillé sur ses souffrances, il ne cèle rien de sa douleur. C’est le moins stoïc des Jésus de la discographie.

Ce théâtre de la Passion, passant par ces caractérisations aux arêtes vives, par des voix très différenciées (outre, ceux déjà cités, Sunhae Im presque enfantine, Marie-Claude Chappuis, solide et sobre, Fabio Trümpy, d’une belle rigueur, Arttu Kataja, bouleversant dans son air) est aussi ce qui embrase l’Akademie für alte Musik. La richesse des timbres et la simple beauté du cantabile distillent une sorte d’ivresse, une sorte de transe physique.

De là une narration plus d’une fois renversante de force et incisive comme rarement. Ce qui se manifeste là n’est délibérément pas la vérité historique de l’œuvre – ce fantasme – mais assurément une vérité dramatique et, osons le dire, mystique de la passion du Christ.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes