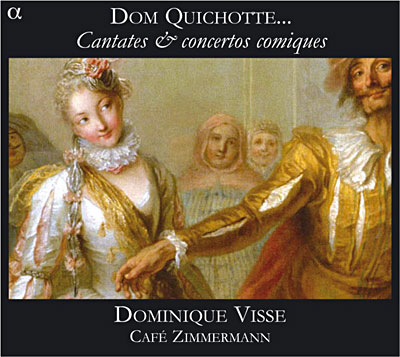

C’est là un disque subtil, fin, érudit, comme on en voudrait davantage. Jugez plutôt : le titre Dom Quichotte évoque la cantate éponyme de Philippe Courbois, mais surtout une huile sur toile de Charles-Antoine Coypel déposée au Château de Compiègne, Don Quichotte au bal chez Don Antonio. Un petit ensemble instrumental y est représenté, d’où jaillit, dans une étonnante synthèse, tout ce que la sociabilité musicale du XVIIIe siècle peut avoir d’extravagante, de colorée, et de bouffe. Au premier abord, l’Espagne paraît bien loin ; qu’on s’en détrompe. Denis Grenier, co-auteur avec Thierry Favier, de la notice du disque, explicite avec raison ce que représente l’Espagne sous la Régence : « une société prompte au divertissement galant ».

Galanterie, caricature, pittoresque ; toutes ces pièces en sont comblées. Mais surtout théâtre, et même métathéâtre : il n’est rien qui ne joue avec le public, ses attentes, et sa culture commune. Mais cette distinction entre théâtre et métathéâtre est encore trop simple pour un siècle aussi subtil, car de même qu’il y a plusieurs théâtres, il y a plusieurs métathéâtres : un métathéâtre dans les murs, celui du « concerto comique » qui tire ses thèmes et sa structure des divertissements ou des comédies en musique dans lesquels il s’insère. Il s’agit là d’un métathéâtre publicitaire où sont repris, de manière purement symphonique, par insertion, sur le lieu même de la représentation théâtrale, les épisodes les plus réussis de la pièce. Et un métathéâtre hors les murs, que l’on connaît surtout dans son expression populaire, celle du théâtre de la Foire, du vaudeville, mais qui trouve un reflet moins connu dans les pièces de salon que sont les « cantates comiques », qui pastichent le théâtre dramatique. Imaginez donc dans quel vertigineux abyme on est mis lorsque, dans la cantate La Sonate, l’on trouve à la fois la caricature d’un maître de musique médiocrement doué, le centon parodique de tous les lieux communs pastoraux et tragiques, la dérision de la musique descriptive, et, comble du raffinement, la moquerie de l’alter ego de la cantate, de l’autre genre de musique de salon qu’est la sonate, lorsqu’elle veut trancher du dramatique.

Le Café Zimmermann est assurément l’un des ensembles de musique ancienne les plus fins, justes et imaginatifs qui se puissent trouver aujourd’hui : l’on se souvient de leur interprétation légère et spirituelle des Concertos brandebourgeois. Leur ardeur n’a pas fléchi, tant s’en faut, et l’on est toujours aussi heureux de retrouver le clavecin allègre de Céline Frisch, le violon agile et gaillard de Pablo Valetti, et la flûte claire et précise de Diana Baroni auquel s’adjoint pour la circonstance le luth sûr et délicat d’Eric Bellocq. Dominique Visse donne ici carrière à tout son talent théâtral, que l’on sait immense lorsqu’on l’a entendu dans Janequin ou Sermisy, dans Purcell ou dans Offenbach. Son timbre de vielle à roue, inimitable, correspond à merveille à la voix bouffe que l’on attend dans ce répertoire, et, surprise, l’on surprend même Visse à barytonner dans le rôle du soldat de La Matrone d’Ephèse. Diction, énergie de la projection, justesse, et toujours élégance, même dans la farce : rarement de petites œuvres auront été traitées avec aussi grand soin.

L’on découvre donc Pierre de la Garde, Racot de Grandval, et Courbois dont aucune œuvre, à notre connaissance n’a jamais été enregistrée, et l’on découvre surtout les bouffonnes autant que délicates aïeules des opérettes d’Hervé et d’Offenbach. L’on retrouve Corrette avec grand plaisir dans des thèmes du Huron de Grétry, œuvre à côté de laquelle les récentes journées Grétry du CMBV sont malheureusement passées, et que l’on souhaite ardemment voir remonter bientôt. L’on voit surtout la féconde quoique trop rare alliance de la musique et de la musicologie autour d’un programme aussi inédit que fantasque.

Hugues Schmitt