On pourrait croire que l’opéra historique, façon Les Huguenots ou Don Carlos, est un sous-genre irrémédiablement attaché au XIXe siècle, que la modernité a voué aux oubliettes. On se tromperait, car l’évocation de grands événements du passé n’a jamais disparu de la scène lyrique, même si elle s’est affranchie de certaines figures jadis imposées, comme l’amour plus ou moins impossible entre le ténor et la soprano. Après tout, qu’est-ce que Nixon in China sinon un « grand opéra à l’américaine », avec participation de figures historiques bien réelles et évocation de moments très précis de l’histoire (récente) du pays natal du compositeur ? En remontant un peu plus loin dans le XXe siècle, Mathis der Maler est directement lié à la Révolte des Rustauds, survenue en 1525. A la même époque que Hindemith, Jaromir Weinberger s’intéressait à une grande figure de l’histoire allemande, Albrecht von Wallenstein (1583-1634), à travers la trilogie inspirée à Schiller par la trajectoire de ce généralissime des armées du Saint-Empire romain germanique.

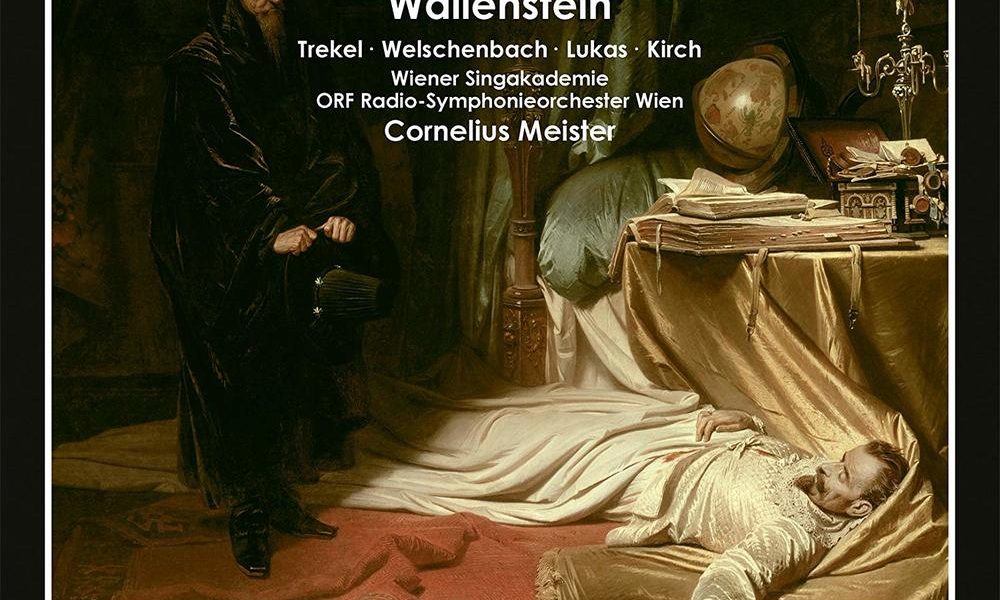

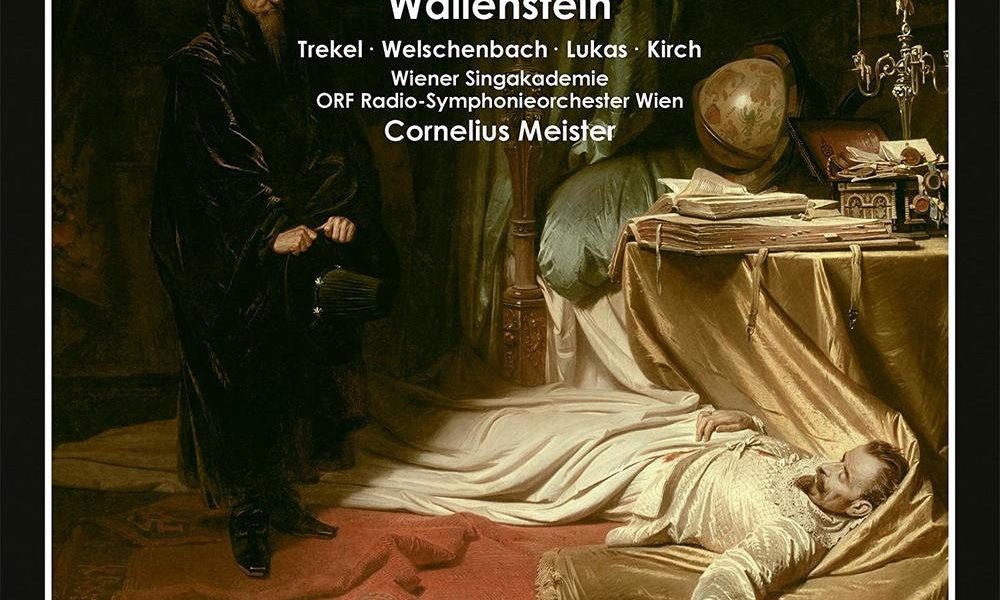

Evidemment, ce choix n’était pas tout à fait innocent de la part d’un compositeur juif né à Prague : composé en 1937, alors que les bruits de bottes devenaient assourdissants en Allemagne, et un an avant que Weinberger ne s’exile pour fuir la barbarie nazie, Wallenstein s’articule autour d’un personnage d’origine tchèque, héros de la guerre de Trente Ans, qui envisage de trahir l’empereur pour conclure en secret la paix avec l’ennemi. Pour autant, Weinberger était-il tout désigné pour concevoir un grand opéra historique ? Son principal titre de gloire était Švanda dudák (1926), qui fit le tour du monde grâce à sa traduction par Max Brod (un enregistrement studio de cette version allemande a récemment été réédité par Sony). Certes située dans un passé très flou, cette œuvre au livret mi-loufoque mi-fantastique, ressemblait plus à une opérette qu’à un drame historique. Et comme dans le cas de Schwanda der dudelsackpfeifer, c’est encore une fois la version allemande élaborée par Max Brod qui est ici enregistrée (celle de la création mondiale, à Vienne en 1937), plutôt que l’original tchèque, intitulé Valdštejn (donnée dès 1938 à Olomouc).

Comme on pouvait donc peut-être s’y attendre, tout le premier tableau de Wallenstein sonne comme une truculente scène d’opérette, avec éloge de la joyeuse vie de soldat, chœurs pleins d’allégresse, roulements de tambour et imitation vocale de la trompette (« Trrrrrum, trrrrrum »). Tout change ensuite radicalement, quand l’action délaisse les foules des champs de bataille pour se recentrer sur le héros et les inquiétudes des derniers mois de sa vie. L’écriture délaisse les mélodies faciles et l’orchestre tisse autour des voix d’opulents entrelacs postromantiques, dans un style qui évoque un peu Richard Strauss ou Korngold. Cornelius Meister sait admirablement faire chanter le Radio-Symphonieorchester Wien dans cette musique enveloppante et évocatrice, jusque dans les accents mahlériens que prennent parfois les fanfares militaires (le « Revelge » du Knaben Wunderhorn n’est pas loin).

Le rôle-titre bénéficie de plusieurs grands monologues, qui mobilisent toutes les ressources expressives et vocales de Roman Trekel. Souvent sollicité dans l’aigu, il confère à Wallenstein tout le relief souhaitable : alors qu’il s’agit d’une version de concert, on pourrait penser qu’il s’agit d’une véritable représentation, tant le baryton incarne son personnage avec conviction. Comme Weinberger n’a pas voulu se passer d’intrigue amoureuse, la fille de Wallenstein est éprise du fils du général Piccolomini. Martina Welschenbach prête à Thekla un timbre lumineux et frais, face au ténor héroïque qu’est bien Daniel Kirch. Dommage qu’en comtesse Terzky, Dagmar Schellenberger paie désormais des années durant lesquelles elle fut un peu chanteuse à tout faire au Komische Oper : le grave est sonore, mais l’aigu est entaché d’un vibrato peu agréable. Par son articulation et son accentuation du texte, Ralf Lukas fait d’Octavio Piccolomini un personnage franchement comique, ce qui est un peu gênant tout de même. Si les autres personnages qui gravitent nombreux autour d’eux n’ont droit qu’à des interventions bien plus limitées, l’œuvre n’en requiert pas moins une solide troupe pour distribuer dignement tous ces petits rôles. Heureusement, pour le retour de Wallenstein à Vienne, trois quarts de siècle après sa création, on avait fort bien fait les choses, et personne ne démérite, au contraire. Très peu présente en dehors du premier tableau, la Wiener Singakademie complète idéalement cette distribution.