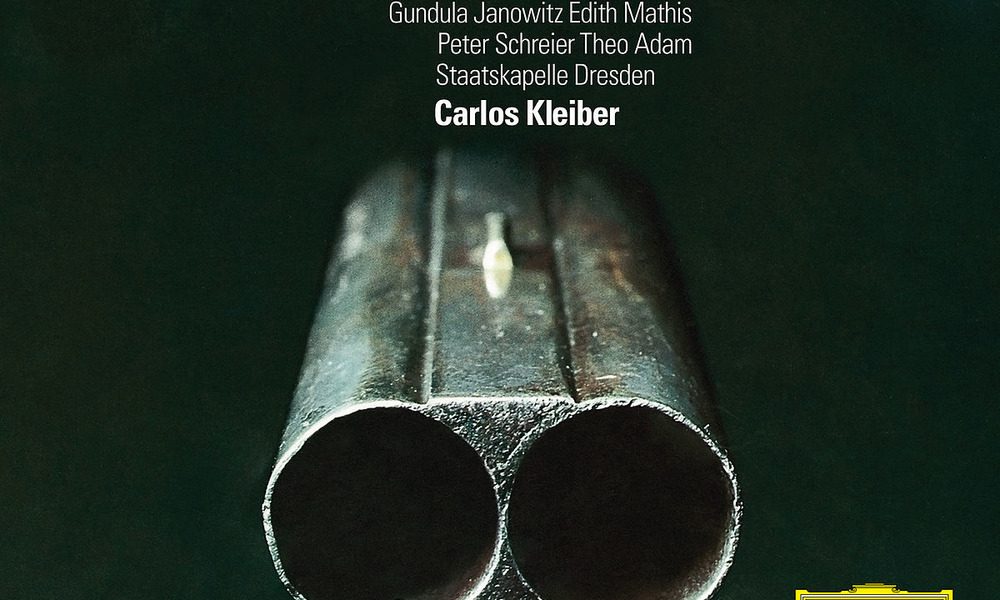

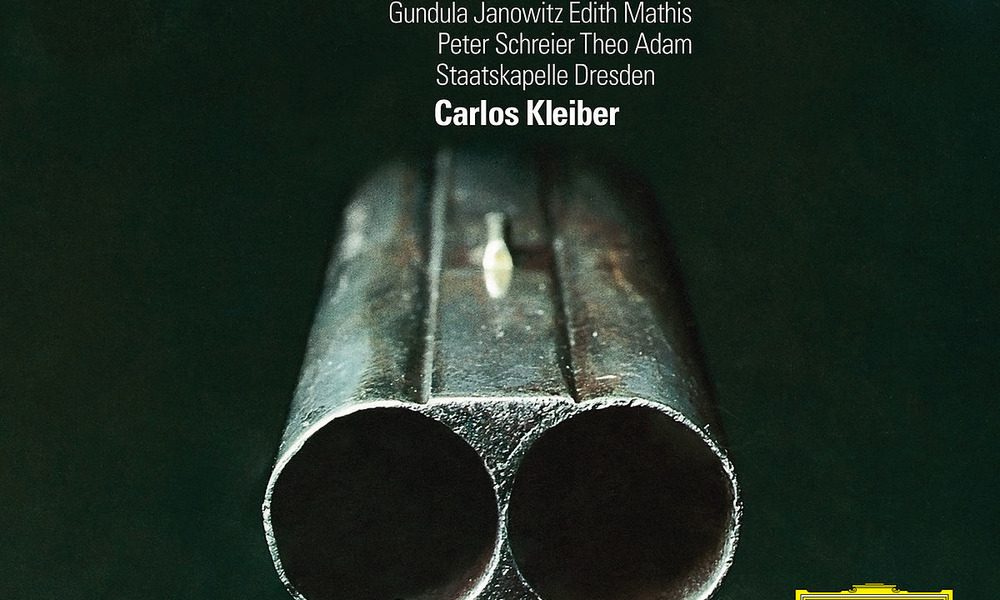

Le lecteur ne nous en voudra pas de commencer la recension d’un opéra par le chef. Si cette option peut parfois être contestée, elle ne souffre ici aucune discussion : ce Freischütz, malgré des qualités vocales qu’on détaillera plus bas , est bien celui de Carlos Kleiber. Depuis quand n’avait-on pas entendu une osmose aussi complète entre un chef et un opéra ? Ne cherchez pas : on est ici au-delà de Solti et du Ring, ou de Karl Böhm et de ses Mozart. Kleiber-le-magicien donne l’impression a chaque mesure qu’il est le compositeur lui-même, retrouvant des couleurs, une vigueur (les traits rapides des violons, si nombreux !), une atmosphère que des décennies de lourdeur germanique avaient ensevelies sous une fausse solennité. Tout sonne avec l’accent de la plus poignante vérité, que ce soient les cors de l’ouverture, les abîmes de la Gorge-aux-loups ou les accompagnements délicatement ourlés des airs d’Agathe et d’Ännchen. La Staatskapelle de Dresde était probablement à l’époque (1973) l’orchestre le mieux placé pour effectuer ce décapage, avec sa sonorité à la fois soyeuse et engagée, et c’est plaisir que d’entendre les instrumentistes exulter de joie et suivre leur chef dans tous les chemins de crête où celui-ci les emmène. La tension est digne d’une prise sur le vif, et elle est couplée à la perfection d’orfèvre permise par le studio et les répétitions maniaques que Kleiber exigeait pour chacun de ses enregistrements. Le chœur de la radio de Leipzig évolue sur les mêmes cimes.

L’autre miracle de la direction d’orchestre, c’est qu’elle fait oublier les limites de certains chanteurs. Peter Schreier n’a jamais eu le plus beau timbre du monde , et son émission reste irrémédiablement plébéienne. Mais, chauffé à un blanc par le chef et plongé dans le chaudron de l’orchestre, il révèle des qualités de diseur et une habileté à conduire sa ligne de chant qui en font un Max plus qu’acceptable. Mieux, il transforme ses faiblesses en force : cette voix ingrate n’est-elle pas celle qui convient le mieux pour exprimer la détresse d’un jeune homme qui doute de lui-même ? L’Agathe de Gundula Janowitz n’est pas aussi torturée. Elle nous fait profiter sans arrière-pensées de son timbre liquide, aux mille opalescences, et déploye ses aigus avec une facilité qui ferait pâlir de jalousie bien de celles qui l’ont suivie. En Ännchen, Edith Mathis a l’immense avantage de fuir le style soubrette. La noblesse de son chant rend justice à une partie que Weber a écrite avec soin, et ses coloratures sont un modèle de goût et de style. L’ermite de Franz Crass fait du finale un cérémonial suspendu, dans la droite ligne des scènes initiatiques de La Flûte enchantée et de la 9e de Beethoven, et on en veut presque au chef de filer si vite à ce moment, empêchant Crass de déployer ses graves que l’on devine somptueux. Mais Kleiber a toujours le théâtre en tête, et il ne veut jamais que l’opéra se transforme en exhibition de chanteurs.

Tous les seconds rôles sont superbes, et on saluera particulièrement le Ottokar châtié de Bernd Weikl, à l’orée d’une grande carrière ; Seule déception : Theo Adam qui aboie son Kaspar avec l’expressionisme le plus histrionique. Il a cependant avec lui l’argument de l’époque : jusqu’à la fin du 20e siècle, c’est comme ça que se chantera ce rôle, et il faudra attendre des chanteurs de l’intelligence de Matti Salminen (Harnoncourt) ou Ekkehard Wlaschiha (Davis) pour que le chasseur maudit soit pris plus au sérieux.

Les ingénieurs de la Deutsche Grammophon ont réalisé un fabuleux travail de restauration à partir des bandes originales. La prise est phénoménale d’ampleur et de précision. Soyez prêts à voir débarquer dans votre salon toute une foule de chasseurs, de jeunes fiancées couronnées de fleurs, de fantômes et de chouettes.