On ne cesse de s’émerveiller devant le formidable vivier de talents et de créativité que furent les théâtres du nord de l’Allemagne au premier tiers du XVIIIe siècle, en particulier Hambourg qui, dans la première décennie, cultiva les talents de Mattheson, Haendel, Keiser, Heinichen, Telemann et bien sûr Graupner.

Graupner fait l’objet d’une réévaluation depuis une vingtaine d’années. C’est à 23 ans seulement qu’il est engagé comme instrumentiste au fameux Théâtre du marché aux oies de Hambourg en 1706, où il compose rapidement cinq opéras – deux nous sont parvenus – avant de devenir maître de chapelle de la cour de Hesse. Un concert de 2010 nous avait révélé les beautés de Dido (1707), malgré de vastes coupures, c’est pourquoi la parution d’Antiochus und Stratonica (1708) est une excellente nouvelle.

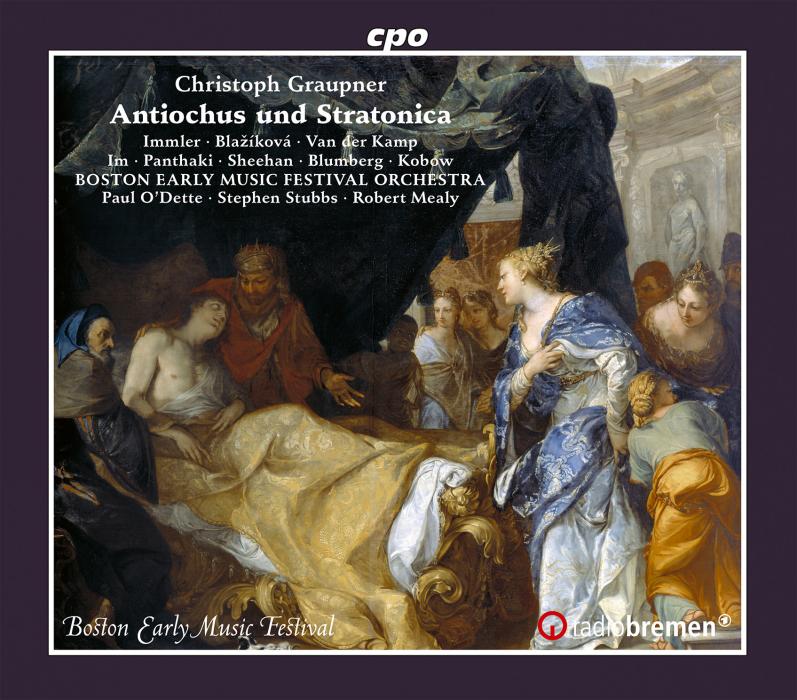

Le singulier répertoire germanique de cette période est du plus haut intérêt, et si les créations de Keiser et Telemann ont été mises en valeur, les premières splendeurs du théâtre hambourgeois restent largement à enregistrer. Le Boston Early Music Festival Orchestra avait déjà apporté sa pierre à l’édifice en gravant l’Ariadne de Conradi (1691) en 2005, et plus récemment Almira de Haendel (1705). Les maîtres d’œuvres Paul O’Dette et Stephen Stubbs portent Antiochus und Stratonica depuis longtemps : conséquence de la crise des subprimes, la production prévue à Boston en 2009 a malheureusement capoté. Les projets de report n’ont finalement pas abouti, et c’est au disque que l’opéra nous arrive finalement.

Il y a de quoi s’en féliciter, car l’œuvre est à la hauteur des promesses de Dido. Graupner s’y montre une fois encore admirable de variété et d’invention dans les formes multiples, les couleurs orchestrales (« Vicino al morir » réclame quatre hautbois), les rythmes et le dessin des mélodies. Ce savant contrepoint nourrit une expression des affects élégante et fouillée, confirmant le talent de Graupner à peindre la tendresse et la mélancolie. L’éventail de son savoir-faire est bien mis en valeur par un opéra qui, dans la tradition hambourgeoise, cultive les goûts réunis. Il prend racine dans le mélodrame vénitien du siècle précédent, comme en témoignent les divers procédés comiques confiés à Negrodorus, une scène de folie, le mélange du léger et du tragique, et l’italien de certains numéros. On y trouve aussi des traits communs à l’opéra français du moment, avec l’absence des castrats, des divertissements choraux et dansés, des changements à vue, une scène d’oracle…

Il faut bien cela pour renouveler l’intérêt, car d’une anecdote dont Méhul tirait un acte unique en 1792 (Stratonice, en CD chez Erato), le poète Barthold Feind tire trois actes. Nous sommes à la cour du roi Seleucius, époux de la jeune Stratonica. Hélas, Antiochus, fils du souverain, soupire secrètement pour sa belle-mère – laquelle partage son trouble – au point d’en dépérir. Le médecin Eristratus, sentant le pouls du mourant s’emballer face à Stratonica, trouve la solution, et Seleucius cède son épouse à son fils. Traitée avec élégance, cette l’intrigue réserve la plus jolie palette d’émotions.

Le triangle formé par Ellenia, son époux Demetrius et la princesse syrienne Mirtenia vient étoffer l’ensemble. Mirtenia, portée sur la magie, ensorcèle Demetrius dès le début de l’œuvre. Ellenia lui dispute son mari jusqu’à ce que ces agaceries prennent une tournure plus dramatique à l’acte III, quand l’épouse répudiée convoque leurs enfants – mais un peu tard pour donner de l’épaisseur à ces personnages. II faut néanmoins reconnaître à Feind l’art d’alterner et de dynamiser deux intrigues presque dénuées de rebondissements. De fait, ces trois longs actes ne traînent pas : souvent brefs, les récitatifs, airs et ensembles filent à vive allure, ce qui donne un poids particulier aux numéros plus développés. Quant aux divertissements, ils sont parfaitement intégrés. Et parfois, des moments d’une beauté saisissante, comme l’air « Erhole dich mein Sohn », ou « Mein Gemüthe irrt im Liebeslabyrinth » qui évoque Bach.

Le scénographe Gilbert Blin, qui devait monter le spectacle, est venu conseiller les artistes, et cela s’entend. En Antiochus, Christian Immler se distingue superbement. Son baryton suave et étendu soutient brillamment la scène de délire du II et le délicat belcantisme d’airs qui sont les plus touchants. Hana Blažíková semble d’abord sur la réserve, puis s’anime en même temps que Stratonica. Son émission droite et son timbre lumineux ont quelque chose de Maria Cristina Kiehr, et on lui pardonne aisément certains aigus indurés. Le vétéran Harry van der Kamp n’a perdu ni moelleux, ni étendu, avec de belles nuances. Jan Kobow, spécialiste de ce répertoire, a fort à faire dans le bouffon Negrodorus, et le fait avec autant de maîtrise que de vivacité. Le caractère ne manque pas non plus à Sunhae Im, dans son rôle d’intrigante où la Kayserin, flamboyante diva de Hambourg, fit ses débuts : la partie est valorisante, l’interprétation probe. Plus en retrait, Ellenia permet d’apprécier le timbre fruité de la soprano indienne Sherezade Panthaki. Joli ténor, Aaron Sheehan peine à donner beaucoup d’intérêt au falot Demetrius, et Jesse Blumberg joue efficacement les utilités. Saluons enfin l’excellente réalisation orchestrale, toujours bien dosée, vive et colorée, et une Capella Ansgarii dont les interventions sont un plaisir.

Qu’on se le dise : le répertoire baroque hambourgeois est une splendeur. Et le jury de Leipzig avait quelques raisons de voir en Graupner son premier choix en 1723, avant de se rabattre sur un certain Bach… non sans dépit.