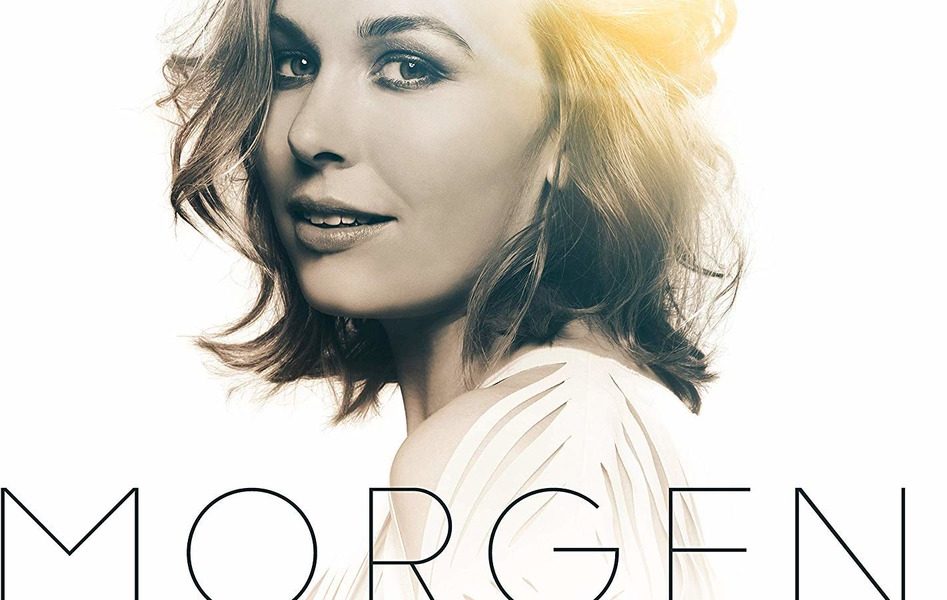

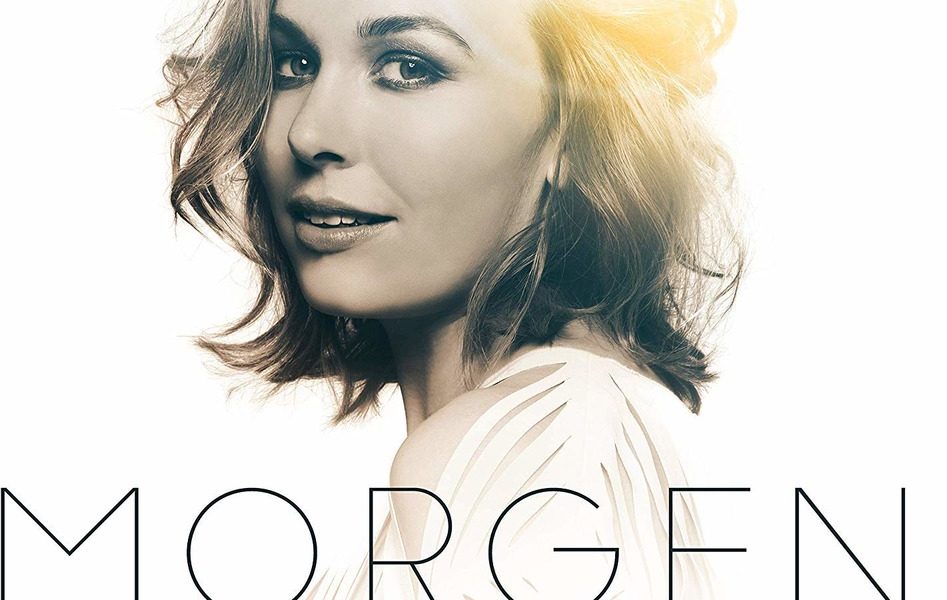

Duparc et Rachmaninov n’étaient pas de petits plaisantins, et leurs mélodies ne respirent pas souvent la joie. Pour une « Phydilé » prometteuse de jouissances, combien de langueur et de mal de vivre chez le Français ? Pour un « Krysolov » (« Le joueur de chalumeau ») aux tralalas guillerets, combien de poèmes nostalgiques, voire moroses, chez le Russe ? Le cas de Richard Strauss est un peu différent, mais l’un des mérites du nouveau disque d’Elsa Dreisig est de nous faire reprendre conscience du sens des textes des Vier letzte Lieder réunis par le compositeur, par-delà la pure volupté vocale qui s’en dégage. Elle n’est certes pas la première à graver la version pour voix et piano (Barbara Bonney et Christiane Oelze l’ont précédée, pour ne nommer que quelques enregistrements). Mais l’effet est ici frappant : le piano, en dépouillant ces lieder de leur somptueuse parure orchestrale, ramène l’attention de l’auditeur plus près du texte ; sans le faste des timbres instrumentaux, réduit aux seuls moyens du clavier, « September » renvoie davantage à cette pluie qui se répand sur le jardin dont il est question dans le poème de Hermann Hesse, par exemple. Comme si, d’ordinaire, l’opulence du grand orchestre mettait un peu à distance la tristesse profonde de ces mélodies, soudain rapprochées de nous. Plus intime et plus tragique à la fois semble la relative austérité du piano, en soulignant l’aspect désespéré du cycle. Heureusement, le disque se termine par « Morgen ! » pour éviter de laisser l’auditeur sur une note par trop sombre.

Il faut en effet souligner l’extrême habileté avec laquelle le programme a été élaboré. On pourrait de prime abord s’offusquer à l’idée que les inséparables quatre derniers lieder soient ici répartis aux quatre coins du disque (et complétés par un cinquième, le véritable ultime lied de Strauss). Mais cet éclatement n’a rien de gratuit. D’abord, chacun des quatre Strauss est rapproché de mélodies abordant des sujets similaire. Le printemps de « Frühling » introduit les fleurs de Rachmaninov et de Duparc, auxquelles répond « Malven ». Le jardin moribond de « September » renvoie au jardin éploré de « Notchiou v sadou ». Les nuits étoilées de la « Sérénade florentine » annonce le sommeil de « Beim Schlafengehen », et jamais Duparc n’aura paru aussi straussien que dans la transcription pour piano de son poème symphonique « Aux étoiles ». « K nieï » évoque les « lumières rouges du soir », « La Vie antérieure » décrit les « couleurs du couchant reflété par mes yeux », celles-là même d’ « Im Abendrot ».

Soutenue par le piano plein de retenue de Jonathan Ware, Elsa Dreisig a la grande intelligence de ne se prendre ni pour Kirsten Flagstad ni pour Jessye Norman. Au retour au texte que permet la nudité du piano s’ajoute le fait que les Quatre Derniers Lieder n’apparaissent pas ici comme l’expression du désarroi face à l’inéluctable passage des années, et encore moins comme un faire-valoir à divas. Ces pages célébrissimes se refont une virginité et nous touchent autrement. Arrachées aux barytons-basses qui s’en font parfois une spécialité, les extases mortifères de Duparc acquièrent une seconde jeunesse. La soprano chante avec naturel, sans effets soulignés ni effort apparent, avec une diction claire sans surarticulation. Et si « Morgen ! » promet des lendemains qui chantent, Elsa Dreisig a déjà un fort bel aujourd’hui, et devrait voir sans peine s’ouvrir toutes ces « portes d’entrée » qu’elle explique avoir choisies avec ce récital.