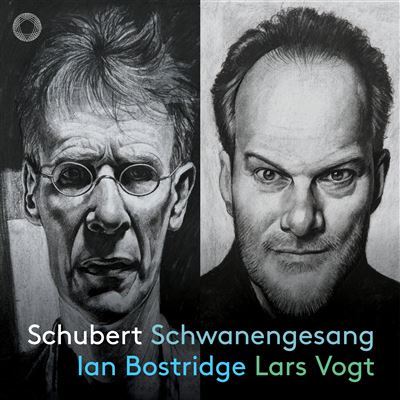

C’est peu dire que l’exercice critique est malaisé, s’agissant de ce qui est un testament musical pour l’un des deux protagonistes de ce disque. Le 4 octobre dernier, Ian Bostridge faisait partie de ceux qui ont rendu le plus émouvant des hommages au pianiste et chef allemand Lars Vogt (1970-2022) à la Philharmonie de Paris. Le ténor londonien ne fut pas le dernier à nous bouleverser dans Mahler, Vaughan Williams et Schubert orchestré par Reger (Nacht und Träume).

Ce Schwanengesang est la dernière collaboration entre les deux amis, enregistrée à l’automne 2021, alors que Lars Vogt combattait le cancer qui allait lui être fatal.

Je ne sais s’il faut voir dans l’illustration de la pochette une métaphore de leur état d’esprit au moment de l’enregistrement ou l’expression de leurs volontés interprétatives.

Levons d’abord un obstacle : Ian Bostridge n’est pas doté, ne l’a jamais été, de la voix la plus plaisante qui soit. Ni Wunderlich, ni Werner Güra, pour ne prendre que deux ténors germaniques de générations différentes qui se sont illustrés dans Schubert. Plutôt l’école Peter Pears. On aime ou on n’aime pas…

Cela posé, Ian Bostridge ne fait rien pour plaire à première écoute, ni pour séduire l’auditeur. Ici même il n’a pas toujours fait l’unanimité, c’est un euphémisme : le visage torturé de grimaces et de rictus du chanteur, comme s’il subissait Dieu sait quelle souffrance épouvantable, le corps comme secoué de spasmes, les mains nouées, le balancement d’un pied sur l’autre sans jamais trouver de position d’équilibre, un incessant remue-ménage à l’opposé de ce qu’on pourrait attendre – dans Schubert du moins – de simplicité et de sérénité et qui détourne tant l’attention qu’on finit par décider de fermer les yeux. C’est ce qu’écrivait Claude Jottrand en juin dernier à l’occasion d’un récital Schubert de Ian Bostridge au festival de Schwarzenberg.

A propos d’un disque Respighi, Sylvain Fort, avec d’autres mots, manifestait un enthousiasme des plus mesurés.

Remake

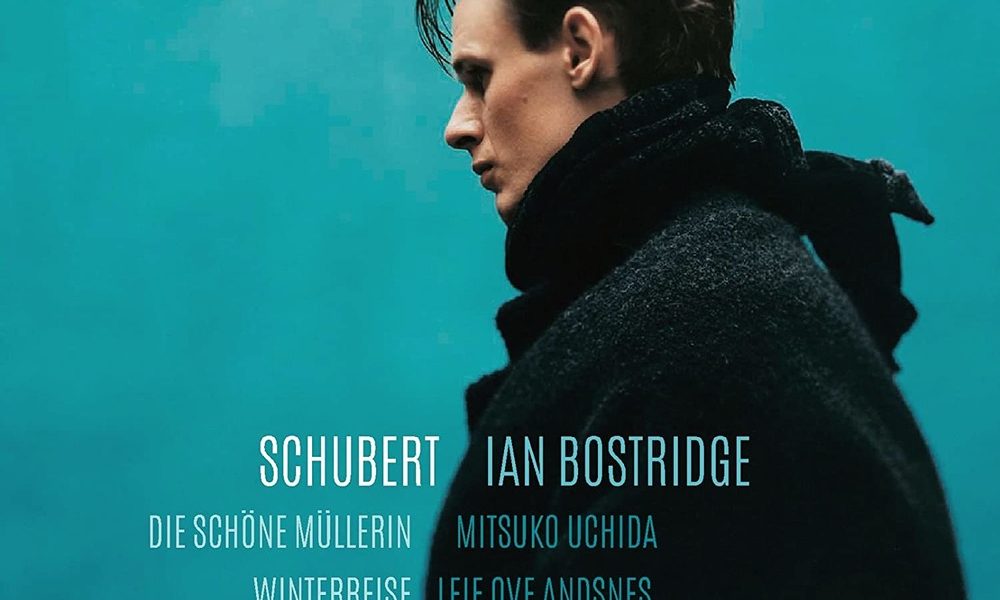

Ian Bostridge avait déjà enregistré il y a plus de vingt ans les trois cycles de Schubert pour Warner.

Il a récidivé ces dernières années pour Pentatone, Winterreise avec Thomas Adès (2019), Die schöne Müllerin avec Saskia Giorgini (2020). Ce Schwanengesang boucle la boucle.

Expressionniste, maniéré, affecté, diront ceux que les choix, la diction, le timbre même de la voix de Ian Bostridge agace – il faut de toute façon éviter d’écouter un tel disque dans la continuité, sauf si le mal de mer n’a pas prise sur vous ! C’était déjà le cas dans les précédentes versions. Ici le ténor ne fait que creuser, amplifier, parfois pour masquer ou contourner les limites d’un organe qui a dépassé les cinquante ans bien sonnés.

Un exemple ? La charmante Sérénade (Ständchen D 957 ), le tube de tous les ténors (et pas qu’eux !) se fait ici chant de douleur. Pourtant rien dans le charmant poème de Ludwig Rellstab n’évoque une quelconque souffrance, plutôt une douce attente :

Mes chansons implorent doucement

Toute la nuit jusqu’à toi

Dans les bosquets tranquilles

Bien-aimée, viens à moi!

Des cimes d’arbres de minces murmures se précipitent

Au clair de lune ;

Hostile au traître

N’aie pas peur.

Entendez-vous les rossignols ?

Oh ! ils vous implorent,

Aux sons des douces lamentations,

Qui supplient pour moi.

Ils savent ce qu’est l’ardeur,

Connaissent le mal d’amour,

Et de leur timbre argentin

Touchent chaque tendre coeur.

Laisse ton cœur battre aussi,

bien-aimée, écoute-moi!

J’attends de te rencontrer

Viens, rends moi heureux !

Lars Vogt ou le piano éperdu

Finalement, au fil d’écoutes successives, mais espacées, de ce disque, on va se laisser gagner par une sorte de fascination pour ce que propose ce duo. Fascination pour les partis pris du pianiste, qui est tout sauf un simple accompagnateur ici : réécouter Ständchen, et ce qu’y fait et dit Lars Vogt. Là où bien d’autres font un joli bruit de fond noyé dans la pédale, Vogt inquiète, intrigue, raconte l’attente, l’impossible attente peut-être.

Tout le cycle est de la même eau. Lars Vogt pousse les contrastes, ose les ruptures, crée la tension là où l’on n’attend pas le gentil Schubert. Il faut dire qu’il n’a pas besoin de pousser son partenaire dans ses derniers retranchements…

Il faudrait pouvoir détailler chacun des quatorze Lieder de ce Schwanengesang : l’allégresse de Liebesbotschaft, l’impatience juvénile de Frühlings Senhsucht, les accords qui sonnent comme un glas, les grondements de la main gauche à l’entame de In der Ferne (on imagine Bostridge le visage tordu de douleur), le saisissant contraste avec la joie comme surfaite de l’au-revoir (Abschied), un Doppelgänger glaciaire, une Taubenpost qui prend son temps, d’une Gemütlichkeit toute viennoise, pour clore le cycle.

Ian Bostridge et Lars Vogt y ont ajouté les six mélodies de 1818 sur des poèmes de Johann Mayrhofer (1787-1836) regroupées sous le titre Einsamkeit (Solitude), publiées seulement en 1840. Série étonnante qui compare les mérites du célibat et de la vie commune, comme une sorte d’autoportrait, espoirs et doutes mêlés d’un compositeur alors âgé de 21 ans ! Intéressant – Schubert reste toujours Schubert – mais après le Chant du Cygne, d’une écoute moins captivante.

Pour ce piano magnifique, pour ce chant poussé à ses extrêmes, pour ces visages heurtés de Schubert, on classera ce disque non pas dans une discothèque idéale, mais dans un cabinet de curiosités, où il voisinera avec la vision tout aussi iconoclaste de Brigitte Fassbaender et Aribert Reimann (Warner).