Rendre compte d’un nouvel enregistrement de Semiramide, c’est d’abord redire la beauté supra-terrestre de cette musique. Dernier opus purement italien de Rossini, l’opéra concentre et fait culminer toute la science de la voix acquise par l’auteur au cours de sa carrière. Une sorte de compendium de tout ce qui peut se transmettre comme émotion par l’art du bel canto, lorsque les figures de style et les acrobaties ne sont plus un frein ou une mise à distance de l’auditeur, mais au contraire le véhicule même d’un frisson qui peut devenir addictif. Chaque nouvelle gravure de l’œuvre est une bonne nouvelle, d’abord parce qu’elle manifeste une reconnaissance qui a tardé à venir par rapport à d’autres opéras de Rossini, ensuite parce qu’elle donne l’occasion aux interprètes de se mesurer a cet Himalaya de la vocalité. Jusqu’à présent, aucune version n’a pleinement convaincu le palais délicat des rossiniens, à l’exception peut-être du duo Sutherland-Horne chez Decca.

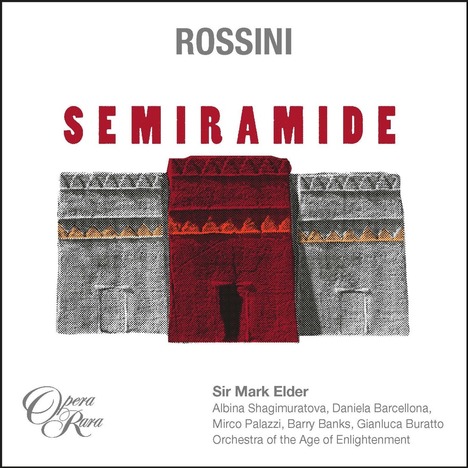

C’est qu’il faut non seulement quatre chanteurs au format surdimensionné, mais aussi un chef qui prenne au sérieux l’écriture orchestrale de Rossini, et pas seulement dans la célèbre ouverture. Mark Elder a fait le choix des instruments anciens de l’Orchestra of the Age of Enlightenment. Cela nous vaut des couleurs inédites dans ce répertoire, une accentuation nouvelle, une façon de fouiller tous les recoins de la partition qui met très bien en valeur les différentes « couches » du tissu orchestral, lequel, loin d’être un simple accompagnement, est partie intégrante de la séduction dégagée par l’œuvre. Et le comble, c’est que le chef nous fait jouir de toutes ces beautés sans jamais verser dans la complaisance ou transformer l’opéra en oratorio. L’action avance, les récitatifs claquent avec vigueur, on croit aux personnages.

Albina Shagimuratova campe une Semiramide « de combat », qui avance toutes voiles dehors, et n’hésite pas à donner du volume. Le pur beau chant en souffre parfois, mais la tragédienne parle haut et clair, et face à tant d’autorité, de charisme et de présence, difficile de résister. Daniella Barcellona vient en contrepoint parfait, avec une science du chant rossinien qui semble encore s’être approfondie ces dernières années. La grammaire de cette musique n’a plus aucun secret pour elle, et son Arsace, ouvragé avec la délicatesse d’un orfèvre, est peut-être le plus beau de toute la discographie, allant parfois jusqu’à éclipser le souvenir de Marylin Horne, ce qui n’est pas un mince compliment.

On avoue avoir nourri quelques appréhensions en lisant le nom de Barry Banks sur la couverture. Après des débuts en fanfare, le ténor britannique semblait s’être égaré dans des chemins de traverse. Mais est-ce la rencontre avec une partition sublime ? L’exemple de ses partenaires ? Le coaching d’un chef inspiré ? Son Idreno renoue avec les plus beaux éclats qu’il prodiguait sur scène dans les années 90, et sa voix semble avoir retrouvé cette souplesse de serpent qui la rend si reconnaissable. Pour compléter un tel palmarès, on attendait une basse de premier ordre, qui puisse nous faire oublier Samuel Ramey (DG, dans un enregistrement où il est bien mal entouré). Mirco Palazzi est l’homme de la situation. Autorité, art de la profération, justesse, capacité à tenir la ligne tout en restant intelligible, on ne sait ce qu’il faut louer le plus chez lui. Si on ajoute à tout cela des seconds rôles investis et un chœur superlatif, on aura compris qu’on tient là un enregistrement de toute grande classe, qui réussit à cumuler des réussites qui ne sont que partielles chez ses concurrents et qui prend logiquement la toute première place dans la discographie de l’œuvre.