La Flûte enchantée est décidément un opéra pour temps de fêtes. Vingt-quatre maisons à travers le monde, de la Slovénie aux Etats-Unis, en passant par l’Allemagne (où elle est à l’affiche dans quatorze villes !) proposent en cette fin décembre l’avant-dernier opéra de Mozart. En France, Nancy y est allée de sa proposition et c’est aujourd’hui Toulouse, en co-production avec l’opéra de Rouen-Normandie, qui se lance pour neuf représentations, confiées à Pierre Rigal, danseur et chorégraphe, qui fait ici ses débuts en tant que metteur en scène. Les huées entendues ici et là à son adresse au baisser de rideau de la première ne laissent pas d’interroger. Elles sont en réalité tout à la fois compréhensibles et injustifiées. Essayons de comprendre.

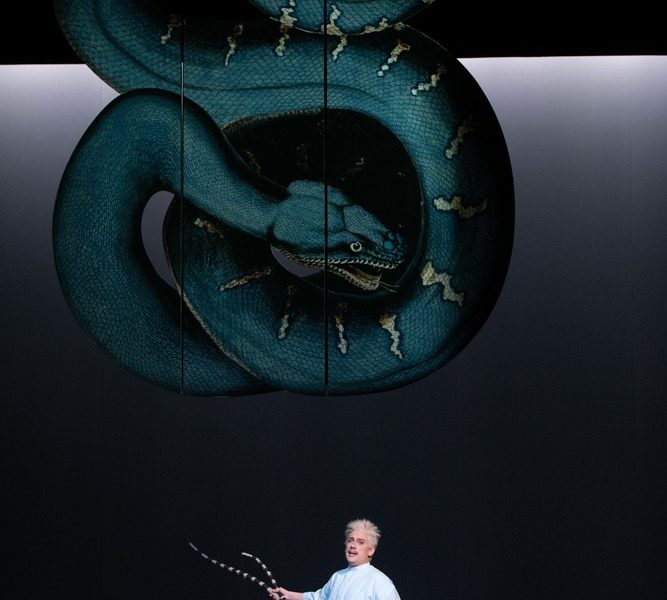

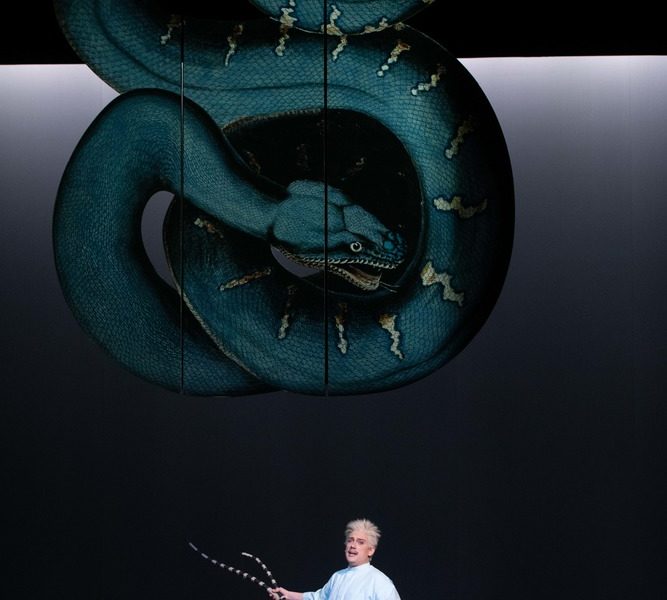

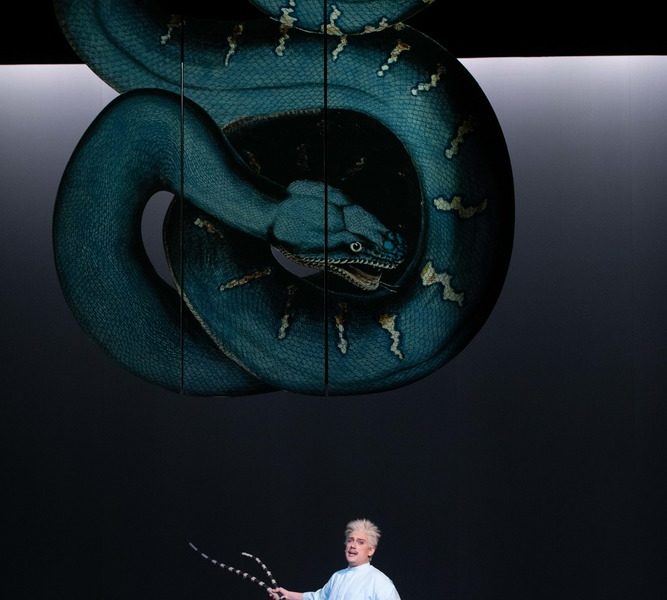

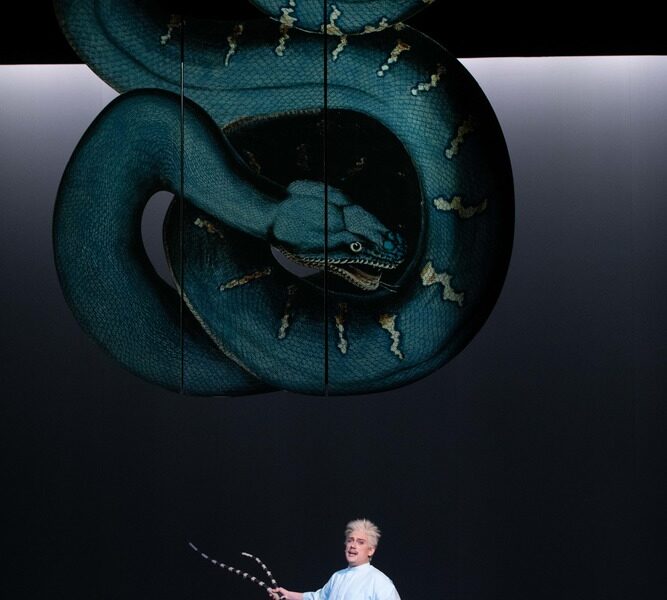

Die Zauberflöte est une sorte de conte de fées avec ses attributs obligés et attendus : l’oiseleur, les animaux sauvages, le dragon, la flûte de pan, le jeu de clochettes, le méchant ou supposé tel, et la Reine de la Nuit sous son tapis d’étoiles. Vienne à manquer un seul de ces éléments et c’est tout l’édifice qui nous semble branlant ; comme de tout conte de fées ou assimilé, nous attendons qu’il nous replonge dans un univers stylisé, idéalisé. De tous ces attendus, bon nombre manquent à l’appel dans cette nouvelle production ; le carton-pâte tient lieu de décors (y compris pour les animaux dont le dragon descendu du ciel sous la forme d’un serpent chinois qui tient plus de la peinture sur vase que d’un dangereux reptile) : les montagnes, la lune, le soleil, les arbres font du coup bien chiches et peinent à entraîner le spectateur dans le conte de fées…transposé qui plus est dans le désert arabo-africain au XXIe siècle ; le clou si l’on peut dire étant cette station-service « Totalité » où les trois pompes à essence sont censées incarner les vertus prônées par Sarastro : Nature-Sagesse-Raison. Par ailleurs, nous ne sommes pas dans une période indéterminée du passé qui sied à ce genre de fable : ici, Monostatos et ses esclaves déboulent à bicyclette avec sur le dos ces énormes cubes des livreurs de plats cuisinés qui sillonnent aujourd’hui les centres-ville (clin d’œil un peu appuyé à la précarité du statut de ces travailleurs). Ajoutons à cela que les dialogues sont systématiquement dits en français par … deux personnages incarnant Mozart et Schikaneder en personne qui, tout au long de la représentation, joueront les Monsieur Loyal en traduisant donc, mais aussi en ajoutant des tirades à vocation visiblement pédagogique mais qui ralentissent ainsi l’action. Enfin, outre les sur-titres français, deux gros bandeaux de sur-titrage sont omniprésents et désignent les personnages ou commentent l’action : « Humain, trop humain » pour qualifier le désir de Monostatos pour Pamina ou encore « Papageno face à lui-même » dans la scène du jardin où il est à deux doigts de se pendre. Si l’on ajoute les intermèdes musicaux, heureusement peu sonores et dont la pertinence nous a échappé, on concèdera que les puristes n’y trouveront pas leur compte. Dont acte.

© Mirco Magliocca

Et pourtant. Pour mieux comprendre la proposition du metteur en scène, il est bon de resituer Die Zauberflöte dans le contexte de sa création en 1791. C’est un Mozart aux abois financièrement qui compose ce Singspiel sur le livret de son ami Emanuel Schikaneder ; l’œuvre est créée non pas sous les ors du Burgtheater comme l’opus précédent (Così fan tutte l’année d’avant) mais dans le très trivial Theater auf der Wieden ou Schikanedertheater. Le public n’est pas du tout le même ; c’est celui des faubourgs populaires de Vienne qui vient autant pour le spectacle à voir que pour la musique à entendre. Mozart et Schikaneder vont lui en donner pour son argent et, du reste, l’œuvre aura immédiatement un grand succès. Succès dû à l’immédiate accessibilité de l’œuvre. Il nous semble que c’est ce qu’a tenté Pierre Rigal dans cette mise en scène. Faire en sorte que le public comprenne parfaitement l’action, la finesse des dialogues, quitte parfois, c’est évident, à surligner de façon un peu voyante les intentions du librettiste. Se rapprocher du public, briser la barrière de la langue, pour que l’histoire parle encore au XXIe siècle. De ce point de vue-là la réprobation exprimée par une partie du public pourrait relever d’une méprise.

La réserve majeure concernant ce cast A (les neuf représentations se succédant à bon rythme jusqu’au 30 décembre, deux distributions alterneront), tient au défaut patent de maîtrise de la langue allemande de la part de chanteurs dont aucun n’est germanophone (heureusement, en un sens, que les dialogues parlés l’étaient en français). Abstraction faite de cela, nous retiendrons particulièrement Serenad Uyar qui se tire admirablement des mille et un chausse-trappes des deux airs de la Reine de la Nuit ; aucune faiblesse dans l’aigu, une conduite de la ligne de chant très exercée, avec ce qu’il faut de rallentando pour éviter la sortie de route ; ovation méritée. Il en va de même du Papageno de Philippe Estèphe, excellent acteur et à l’aisance vocable très appréciable. Le Sarastro de Luigi Di Donato, s’il n’a pas la noirceur de timbre attendu, ne tremble pas quand il doit aller chercher dans les tréfonds de la gamme les fa et fa dièse graves de ses deux airs, le tout avec une projection très correcte. Les trois dames (Andrea Soare, Irina Sherazadishvili et Marie-Andrée Bouchard-Lesieur) ont le privilège de débuter l’opéra par un trio qui relève d’une des plus belles inspirations de Mozart. La technique y est, mais le tempo nous a semblé quelque peu hâté. Le Tamino de Bror Magnus Tødenes ne souffre pas de faiblesse dans la projection ; on aurait attendu dans « Dies Bildnis » davantage de nuance et de legato ; mêmes remarques pour Pamina ; le timbre plaît mais les redoutables arcanes du « Ach, ich fühl’s » (l’un des arias les plus piégeux de Mozart) exigent un doigté de magicienne qu’Anaïs Constans ne possède pas encore entièrement. La Papagena de Céline Laborie est délicieuse à souhait, le Monostatos de Paco Garcia joue plus le benêt que le retors. Il faut saluer l’enthousiasme de tous les protagonistes qui s’emparent avec gourmandise de la proposition du metteur en scène. Excellent jeu d’acteurs de l’ensemble, y compris des trois Knaben, solistes de la Maîtrise du Capitole.

L’orchestre du Capitole sous la direction de Frank Beermann nous offre une ouverture de toute beauté avec un équilibre quasi parfait entre cordes et vents ; par la suite, de menus décalages, bien compréhensibles un soir de première, n’obèrent pas une impression de grande maîtrise désormais coutumière.