A l’occasion des 350 ans de l’Opéra de Paris, l’Avant-Scène Opéra publie l’ouvrage que notre première scène nationale ne nous a pas (encore ?) offert. Trois siècles et demi d’histoire, de querelles, de productions mémorables – un peu moins de créations –, racontés à travers différents prismes (voir sommaire ci-contre). Nous en avons extrait dix questions dont la réponse n’est pas toujours évidente.

- Combien de salles a connu l’Opéra national de Paris depuis sa fondation ?

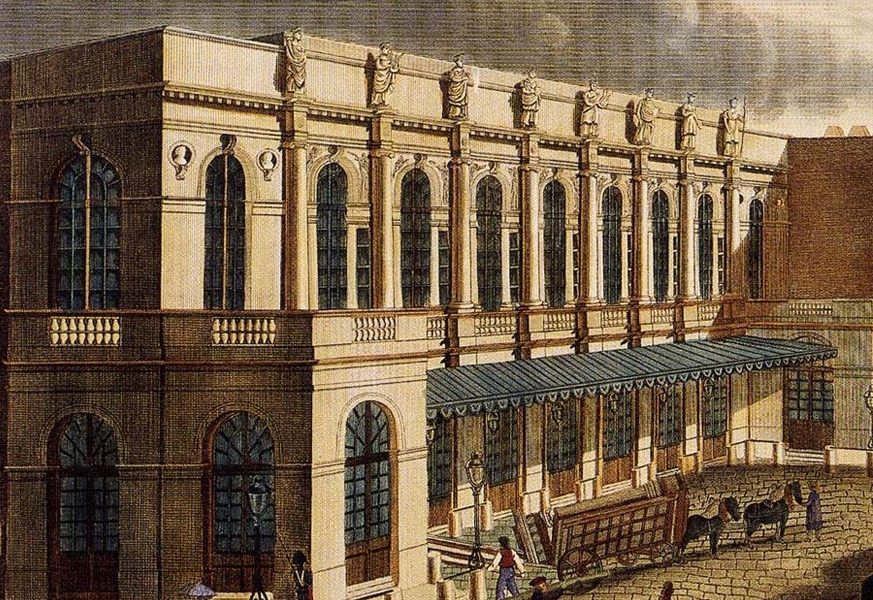

Du Jeu de paume de la Bouteille, rue des Fossés de Nesles (actuel n°42 rue Mazarine dans le 6e arrondissement) à la Bastille, pompeusement baptisée par certains « Palais Ott » du nom de son architecte, l’Opéra national de Paris a écumé quinze salles – sans compter la discutable tentative virtuelle de « 3e Scène ». Les raisons de ces multiples déménagements sont diverses : spéculation, incendie ou encore décision royale, impériale puis présidentielle… Géographiquement, l’intellectuelle rive gauche de la Seine, siège du pouvoir spirituel, est délaissée dès 1673 pour l’économique rive droite, siège du pouvoir temporel – est-ce un hasard ? En termes de durée, le Palais Garnier, en service depuis 1875, endosse le maillot jaune, suivi du Palais Royal (1673-1763), de la Salle Favart (1939-1990 dans le cadre de la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux – RTLN) et de la Salle Le Peletier (1821-1873), conçue pourtant être provisoire. A propos de cette dernière, une anecdote racontée par Stella Rollet : si sa décoration intérieure était digne de la première place qu’occupait alors Paris dans le monde lyrique, son aspect extérieur, avec en façade huit des neuf muses, pouvait paraître moins abouti, d’où cette devinette en forme de boutade qui circulait à l’époque : Quelle est la muse manquante Salle Le Peletier ? Réponse : celle de l’architecture ! [Christophe Rizoud]

Du Jeu de paume de la Bouteille, rue des Fossés de Nesles (actuel n°42 rue Mazarine dans le 6e arrondissement) à la Bastille, pompeusement baptisée par certains « Palais Ott » du nom de son architecte, l’Opéra national de Paris a écumé quinze salles – sans compter la discutable tentative virtuelle de « 3e Scène ». Les raisons de ces multiples déménagements sont diverses : spéculation, incendie ou encore décision royale, impériale puis présidentielle… Géographiquement, l’intellectuelle rive gauche de la Seine, siège du pouvoir spirituel, est délaissée dès 1673 pour l’économique rive droite, siège du pouvoir temporel – est-ce un hasard ? En termes de durée, le Palais Garnier, en service depuis 1875, endosse le maillot jaune, suivi du Palais Royal (1673-1763), de la Salle Favart (1939-1990 dans le cadre de la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux – RTLN) et de la Salle Le Peletier (1821-1873), conçue pourtant être provisoire. A propos de cette dernière, une anecdote racontée par Stella Rollet : si sa décoration intérieure était digne de la première place qu’occupait alors Paris dans le monde lyrique, son aspect extérieur, avec en façade huit des neuf muses, pouvait paraître moins abouti, d’où cette devinette en forme de boutade qui circulait à l’époque : Quelle est la muse manquante Salle Le Peletier ? Réponse : celle de l’architecture ! [Christophe Rizoud]

- A-t-on toujours dansé à l’Opéra de Paris ?

Et comment ! On dansait à la cour de France depuis bien longtemps quand les Italiens y apportèrent cette nouveauté appelée opéra, auquel le goût français imposa que l’on mêlât des danses. Cela dit, la présence même du ballet était déjà l’effet d’une influence italienne, depuis que Catherine de Médicis avait fait venir le maître à danser Baldassare da Belgioioso, devenu à Paris Balthasar de Beaujoyeux, dont le chef-d’œuvre est le Ballet comique de la reine (1581), spectacle de cinq heures pendant lequel la noblesse chantait et dansait au milieu des musiciens et baladins. Et si l’on fête cette année les 350 ans de ce qui allait devenir l’Opéra de Paris, Louis XIV crée dès 1661 – huit ans avant – une Académie royale de danse. Au ballet de cour succède bientôt l’opéra-ballet, la première danseuse engagée par l’Opéra fait ses débuts en 1681 (jusque-là, on ne voyait que des hommes sur scène). Vers le milieu du XVIIIe siècle, le ballet cesse d’être confiné aux divertissements des spectacles lyriques et reconquiert son indépendance. Il reste néanmoins une figure imposée à l’opéra, le clou que viennent applaudir les messieurs du Jockey Club, ce qui oblige les compositeurs étrangers joués à Paris à se plier à cette règle (Verdi et Wagner en feront les frais). Les meilleurs exemples sont offerts par Meyerbeer : le pas des patineurs dans Le Prophète ou surtout le ballet des nonnes dans Robert le diable, plusieurs fois peint par Degas. [Laurent Bury]

Et comment ! On dansait à la cour de France depuis bien longtemps quand les Italiens y apportèrent cette nouveauté appelée opéra, auquel le goût français imposa que l’on mêlât des danses. Cela dit, la présence même du ballet était déjà l’effet d’une influence italienne, depuis que Catherine de Médicis avait fait venir le maître à danser Baldassare da Belgioioso, devenu à Paris Balthasar de Beaujoyeux, dont le chef-d’œuvre est le Ballet comique de la reine (1581), spectacle de cinq heures pendant lequel la noblesse chantait et dansait au milieu des musiciens et baladins. Et si l’on fête cette année les 350 ans de ce qui allait devenir l’Opéra de Paris, Louis XIV crée dès 1661 – huit ans avant – une Académie royale de danse. Au ballet de cour succède bientôt l’opéra-ballet, la première danseuse engagée par l’Opéra fait ses débuts en 1681 (jusque-là, on ne voyait que des hommes sur scène). Vers le milieu du XVIIIe siècle, le ballet cesse d’être confiné aux divertissements des spectacles lyriques et reconquiert son indépendance. Il reste néanmoins une figure imposée à l’opéra, le clou que viennent applaudir les messieurs du Jockey Club, ce qui oblige les compositeurs étrangers joués à Paris à se plier à cette règle (Verdi et Wagner en feront les frais). Les meilleurs exemples sont offerts par Meyerbeer : le pas des patineurs dans Le Prophète ou surtout le ballet des nonnes dans Robert le diable, plusieurs fois peint par Degas. [Laurent Bury]

- Quel ouvrage marque la naissance de l’opéra français ?

Ce n’est pas Jean-Baptiste Lully mais Robert Cambert (1628-1677) qui, avec Pomone, une pastorale en cinq actes et un prologue, porta l’opéra français sur les fonts baptismaux. La création eut lieu le 3 mars 1671 dans le théâtre du Jeu de paume de la Bouteille. L’auteur du livret, l’abbé Pierre Perrin, avait reçu deux ans auparavant le privilège de créer « une Académie d’Opéras en musique et verbe François ». Avec la tragédie classique pour modèle, l’histoire conte les stratagèmes de Vertumne, dieu des Follets, pour conquérir Pomone, déesse des Fruits. Le succès fut tel que l’œuvre, en treize mois, ne compta pas moins de cent-quarante-six représentations et que l’affluence entraîna des échauffourées. De la partition ne subsistent aujourd’hui que le prologue, le 1er acte et le début du 2e. Jugé indirectement responsable du détournement des recettes, Perrin fut emprisonné et son privilège opportunément racheté par Lully tandis que Cambert, évincé de l’Académie, trouva refuge à Londres où il devait mourir peu d’années après. [Christophe Rizoud]

Ce n’est pas Jean-Baptiste Lully mais Robert Cambert (1628-1677) qui, avec Pomone, une pastorale en cinq actes et un prologue, porta l’opéra français sur les fonts baptismaux. La création eut lieu le 3 mars 1671 dans le théâtre du Jeu de paume de la Bouteille. L’auteur du livret, l’abbé Pierre Perrin, avait reçu deux ans auparavant le privilège de créer « une Académie d’Opéras en musique et verbe François ». Avec la tragédie classique pour modèle, l’histoire conte les stratagèmes de Vertumne, dieu des Follets, pour conquérir Pomone, déesse des Fruits. Le succès fut tel que l’œuvre, en treize mois, ne compta pas moins de cent-quarante-six représentations et que l’affluence entraîna des échauffourées. De la partition ne subsistent aujourd’hui que le prologue, le 1er acte et le début du 2e. Jugé indirectement responsable du détournement des recettes, Perrin fut emprisonné et son privilège opportunément racheté par Lully tandis que Cambert, évincé de l’Académie, trouva refuge à Londres où il devait mourir peu d’années après. [Christophe Rizoud]

- L’Opéra de Paris, théâtre de répertoire ou de création ?

Sous Lully, on ne donne que du Lully, des nouveautés, donc. A partir de sa mort, d’autres compositeurs peuvent se faire jouer sur la scène de l’Académie royale, mais ils s’exposent à des comparaisons systématiques avec le modèle, qu’ils en soient jugés trop proches ou trop éloignés. Entre 1687 et 1733, soixante et une tragédies lyriques sont créées, autrement dit entre une et deux par saison. De nouveaux genres apparaissent, qui permettent d’échapper à l’ombre du père fondateur. On continue à jouer Lully, non sans le « moderniser », c’est-à-dire en supprimant tel passage, en récrivant tel autre, ou en réorchestrant sa musique. Après Rameau, Gluck révolutionne l’opéra français, et l’on se met à réutiliser les livrets de Quinault pour en tirer des opéras dans le goût nouveau. Les créations d’œuvres continuent vaillamment à occuper le devant de la scène tout au long du XIXe siècle, mais d’autres salles commencent à rivaliser avec l’Opéra, que ce soit à Paris même, avec le Théâtre-Lyrique qui accueille des partitions refusées sur la première scène nationale (Les Troyens, Les Pêcheurs de perles, Faust…), ou à l’étranger, Bruxelles devenant dans les années 1880 le laboratoire de la création lyrique. Tout en affichant avec succès, mais avec un certain retard, la plupart des œuvres de Wagner, l’Opéra de Paris se penche sur son passé, reprenant notamment Hippolyte et Aricie en 1908. Après la Seconde Guerre mondiale, la création disparaît peu à peu de la programmation, sans qu’aucune nouveauté ne s’impose durablement ; seuls émergent quelques rares titres comme Saint François d’Assise en 1983. [Laurent Bury]

Sous Lully, on ne donne que du Lully, des nouveautés, donc. A partir de sa mort, d’autres compositeurs peuvent se faire jouer sur la scène de l’Académie royale, mais ils s’exposent à des comparaisons systématiques avec le modèle, qu’ils en soient jugés trop proches ou trop éloignés. Entre 1687 et 1733, soixante et une tragédies lyriques sont créées, autrement dit entre une et deux par saison. De nouveaux genres apparaissent, qui permettent d’échapper à l’ombre du père fondateur. On continue à jouer Lully, non sans le « moderniser », c’est-à-dire en supprimant tel passage, en récrivant tel autre, ou en réorchestrant sa musique. Après Rameau, Gluck révolutionne l’opéra français, et l’on se met à réutiliser les livrets de Quinault pour en tirer des opéras dans le goût nouveau. Les créations d’œuvres continuent vaillamment à occuper le devant de la scène tout au long du XIXe siècle, mais d’autres salles commencent à rivaliser avec l’Opéra, que ce soit à Paris même, avec le Théâtre-Lyrique qui accueille des partitions refusées sur la première scène nationale (Les Troyens, Les Pêcheurs de perles, Faust…), ou à l’étranger, Bruxelles devenant dans les années 1880 le laboratoire de la création lyrique. Tout en affichant avec succès, mais avec un certain retard, la plupart des œuvres de Wagner, l’Opéra de Paris se penche sur son passé, reprenant notamment Hippolyte et Aricie en 1908. Après la Seconde Guerre mondiale, la création disparaît peu à peu de la programmation, sans qu’aucune nouveauté ne s’impose durablement ; seuls émergent quelques rares titres comme Saint François d’Assise en 1983. [Laurent Bury]

- Pourquoi le répertoire de l’Opéra national de Paris est-il figé ?

La question du répertoire, mot utilisé pour désigner l’ensemble des ouvrages lyriques les plus couramment représentés dans le monde, dépasse largement le cadre de l’Opéra de Paris. Ici comme ailleurs, une cinquantaine d’œuvres, toujours les mêmes, datées de plus d’un siècle, sont invariablement affichées d’une saison à l’autre. Ivan Alexandre relève cependant que notre première scène nationale se trouve frappée plus que les autres de cet inéluctable syndrome. D’abord, aucun des opéras français inscrit aujourd’hui au répertoire n’y a été créé. Pire, ni Garnier et encore moins Bastille ne peuvent se targuer d’une création sinon notable, du moins un tant soit peu populaire. Pourquoi ? Défaut de curiosité du public, disparition des compositeurs d’opéra « à plein temps », inaptitude de la musique contemporaine à épouser la forme lyrique, absence de circulation des nouveaux titres d’un théâtre à l’autre : les raisons évoquées par Ivan Alexandre, si valables soient-elles, ne s’appliquent pas seulement à l’Opéra de Paris. L’impossible obligation de rentabilité et le conformisme, induit par la main mise de l’Etat sur sa première institution lyrique, sont aussi à mettre dans la balance, à moins qu’il ne s’agisse, comme certains s’amusent à en répandre la rumeur, de la malédiction du Fantôme de l’Opéra (voir ci-après). [Christophe Rizoud]

La question du répertoire, mot utilisé pour désigner l’ensemble des ouvrages lyriques les plus couramment représentés dans le monde, dépasse largement le cadre de l’Opéra de Paris. Ici comme ailleurs, une cinquantaine d’œuvres, toujours les mêmes, datées de plus d’un siècle, sont invariablement affichées d’une saison à l’autre. Ivan Alexandre relève cependant que notre première scène nationale se trouve frappée plus que les autres de cet inéluctable syndrome. D’abord, aucun des opéras français inscrit aujourd’hui au répertoire n’y a été créé. Pire, ni Garnier et encore moins Bastille ne peuvent se targuer d’une création sinon notable, du moins un tant soit peu populaire. Pourquoi ? Défaut de curiosité du public, disparition des compositeurs d’opéra « à plein temps », inaptitude de la musique contemporaine à épouser la forme lyrique, absence de circulation des nouveaux titres d’un théâtre à l’autre : les raisons évoquées par Ivan Alexandre, si valables soient-elles, ne s’appliquent pas seulement à l’Opéra de Paris. L’impossible obligation de rentabilité et le conformisme, induit par la main mise de l’Etat sur sa première institution lyrique, sont aussi à mettre dans la balance, à moins qu’il ne s’agisse, comme certains s’amusent à en répandre la rumeur, de la malédiction du Fantôme de l’Opéra (voir ci-après). [Christophe Rizoud]

- Pouvait-on rire à l’Opéra de Paris ?

Même si le terme « opéra-comique » ne signifie en aucun cas qui « opéra qui fait rire », mais « mêlé de comédie », c’est-à-dire de paroles, il n’en reste pas moins que le répertoire de l’Académie royale reposa longtemps sur la tragédie en musique : autrement dit, sur des sujets sérieux, empruntés à la mythologie ou à la littérature. Malgré tout, ces drames ne s’interdisaient pas de faire sourire le spectateur par moments, avec des personnages secondaires au comportement risible : c’est le cas dans Cadmus et Hermione (1673) et même dans d’autres œuvres plus tardives de Lully. Dès les dernières années du XVIIe siècle, un ton plus léger est introduit, avec des « comédies en musique » comme L’Europe galante de Campra (1697). Certains compositeurs n’hésitent pas à faire rire sur la scène de l’Académie, comme Boismortier avec son Don Quichotte chez la duchesse (1743). Rameau s’en inspira peut-être pour Platée : créé à Versailles en 1745 pour le mariage du dauphin, son « ballet bouffon » sera repris à l’Opéra quatre ans plus tard. C’est sur cette même scène que la troupe des Bouffons italiens est accueillie pour donner La serva padrona en 1752. Si l’époque révolutionnaire se prête plus à l’édifiant qu’au badin, la période romantique renoue avec le sourire : l’Académie royale propose Le Comte Ory en 1828, et même les grands opéras de Meyerbeer ont leurs personnages comiques (Raimbaut dans Robert le diable). A part Les Maîtres-chanteurs de Nuremberg présenté en 1897, le répertoire de Garnier stimule peu les zygomatiques, et il faudra attendre les « emprunts » à Favart pratiqués comme Jacques Rouché à Favart, comme Mârouf, transféré à l’Opéra dès 1928. [Laurent Bury]

Même si le terme « opéra-comique » ne signifie en aucun cas qui « opéra qui fait rire », mais « mêlé de comédie », c’est-à-dire de paroles, il n’en reste pas moins que le répertoire de l’Académie royale reposa longtemps sur la tragédie en musique : autrement dit, sur des sujets sérieux, empruntés à la mythologie ou à la littérature. Malgré tout, ces drames ne s’interdisaient pas de faire sourire le spectateur par moments, avec des personnages secondaires au comportement risible : c’est le cas dans Cadmus et Hermione (1673) et même dans d’autres œuvres plus tardives de Lully. Dès les dernières années du XVIIe siècle, un ton plus léger est introduit, avec des « comédies en musique » comme L’Europe galante de Campra (1697). Certains compositeurs n’hésitent pas à faire rire sur la scène de l’Académie, comme Boismortier avec son Don Quichotte chez la duchesse (1743). Rameau s’en inspira peut-être pour Platée : créé à Versailles en 1745 pour le mariage du dauphin, son « ballet bouffon » sera repris à l’Opéra quatre ans plus tard. C’est sur cette même scène que la troupe des Bouffons italiens est accueillie pour donner La serva padrona en 1752. Si l’époque révolutionnaire se prête plus à l’édifiant qu’au badin, la période romantique renoue avec le sourire : l’Académie royale propose Le Comte Ory en 1828, et même les grands opéras de Meyerbeer ont leurs personnages comiques (Raimbaut dans Robert le diable). A part Les Maîtres-chanteurs de Nuremberg présenté en 1897, le répertoire de Garnier stimule peu les zygomatiques, et il faudra attendre les « emprunts » à Favart pratiqués comme Jacques Rouché à Favart, comme Mârouf, transféré à l’Opéra dès 1928. [Laurent Bury]

- Combien de salariés à l’Opéra de Paris ?

Bien sûr il y a tous ceux que le public vient voir : l’orchestre (165 instrumentistes), il y a le chœur (108 chanteurs), et il y a le corps de ballet (149 danseurs). Jadis, il y avait aussi la troupe, celle qui fut supprimée en 1972, ce qui représentait 90 personnes. Mais ce n’est qu’une petite partie par rapport à la totalité des effectifs de l’Opéra de Paris : 1878 salariés, dont 1478 CDI. Quels sont les plus gros postes ? Essentiellemnt la Direction technique, avec d’abord la machinerie (90 à Batille, 55 à Garnier), la lumière (50/40), les accessoires (24/16) et le son-vidéo (24/4), et la Direction des costumes, avec la couture (31/32), l’habillement (29/21), perruque et maquillage (14/6). Vient ensuite, au sein de la Direction commerciale et du développement, les 65 personnes employées par le contrôle et l’accueil. Un chiffre rassurant : 23 personnes pour la Sécurité incendie Bastille, et autant à Garnier, 14 pour le Service technique bâtiments. Certains termes sont plus mystérieux : 23 salariés encore pour le « génie scénique ». 26 pour la logistique, au sein de la Direction technique. 33 professeurs, chefs de chant et pianistes pour l’Ecole de danse. Dans tous les nombreux autres services, on se situe entre 1 et 12 personnes environ. [Laurent Bury]

Bien sûr il y a tous ceux que le public vient voir : l’orchestre (165 instrumentistes), il y a le chœur (108 chanteurs), et il y a le corps de ballet (149 danseurs). Jadis, il y avait aussi la troupe, celle qui fut supprimée en 1972, ce qui représentait 90 personnes. Mais ce n’est qu’une petite partie par rapport à la totalité des effectifs de l’Opéra de Paris : 1878 salariés, dont 1478 CDI. Quels sont les plus gros postes ? Essentiellemnt la Direction technique, avec d’abord la machinerie (90 à Batille, 55 à Garnier), la lumière (50/40), les accessoires (24/16) et le son-vidéo (24/4), et la Direction des costumes, avec la couture (31/32), l’habillement (29/21), perruque et maquillage (14/6). Vient ensuite, au sein de la Direction commerciale et du développement, les 65 personnes employées par le contrôle et l’accueil. Un chiffre rassurant : 23 personnes pour la Sécurité incendie Bastille, et autant à Garnier, 14 pour le Service technique bâtiments. Certains termes sont plus mystérieux : 23 salariés encore pour le « génie scénique ». 26 pour la logistique, au sein de la Direction technique. 33 professeurs, chefs de chant et pianistes pour l’Ecole de danse. Dans tous les nombreux autres services, on se situe entre 1 et 12 personnes environ. [Laurent Bury]

- Populaire, l’Opéra-Bastille ?

Après la guerre de 1870, la IIIe République hérita d’un bâtiment en partie construit seulement, mais destiné à être somptueux. Les fastes du Second Empire pouvaient-ils être récupérés par un régime tout autre ? Fallait-il raser ce qui avait été bâti ? L’incendie de la salle Le Peletier en 1873 ayant privé Paris de son opéra, la question cessa de se poser. Par son prestige, le nouvel opéra servira le rayonnement international de la France et le grand projet d’éducation sociale du peuple. Dès 1903, cependant, se font entendre les premiers appels à un théâtre véritablement « populaire », où l’on donnerait le répertoire réellement apprécié par le peuple (Les Huguenots, Faust…) que commencent à snober l’élite wagnérophile. Dès les années 1960 se fait sentir le besoin d’un bâtiment moderne, plus adapté aux conditions de travail du XXe siècle, mais il faut attendre le premier septennat de François Mitterrand pour que ressurgisse le projet d’une Cité de la Musique incluant un opéra « moderne et populaire ».Les deux idées seront finalement dissociées, mais le terrain choisi, place de la Bastille, annonce une réorientation vers l’est parisien, et coïncide avec les commémorations de la Révolution. Partiellement achevé, l’édifice ouvrira bien le 13 juillet 1989, mais son ouverture au grand public attendra mars 1990. L’Opéra-Bastille est-il pour autant devenu un opéra « populaire » ? Pas vraiment en ce qui concerne le prix des places, sauf celles des fonds de balcons. [Laurent Bury]

Après la guerre de 1870, la IIIe République hérita d’un bâtiment en partie construit seulement, mais destiné à être somptueux. Les fastes du Second Empire pouvaient-ils être récupérés par un régime tout autre ? Fallait-il raser ce qui avait été bâti ? L’incendie de la salle Le Peletier en 1873 ayant privé Paris de son opéra, la question cessa de se poser. Par son prestige, le nouvel opéra servira le rayonnement international de la France et le grand projet d’éducation sociale du peuple. Dès 1903, cependant, se font entendre les premiers appels à un théâtre véritablement « populaire », où l’on donnerait le répertoire réellement apprécié par le peuple (Les Huguenots, Faust…) que commencent à snober l’élite wagnérophile. Dès les années 1960 se fait sentir le besoin d’un bâtiment moderne, plus adapté aux conditions de travail du XXe siècle, mais il faut attendre le premier septennat de François Mitterrand pour que ressurgisse le projet d’une Cité de la Musique incluant un opéra « moderne et populaire ».Les deux idées seront finalement dissociées, mais le terrain choisi, place de la Bastille, annonce une réorientation vers l’est parisien, et coïncide avec les commémorations de la Révolution. Partiellement achevé, l’édifice ouvrira bien le 13 juillet 1989, mais son ouverture au grand public attendra mars 1990. L’Opéra-Bastille est-il pour autant devenu un opéra « populaire » ? Pas vraiment en ce qui concerne le prix des places, sauf celles des fonds de balcons. [Laurent Bury]

- Le Fantôme de l’Opéra existe-t-il ?

La question peut sembler farfelue. Il n’est pourtant pas inutile de rappeler que le Fantôme de l’Opéra n’existe pas et n’a jamais existé. Nous reçûmes, il y a quelques mois, un appel téléphonique très sérieux d’une journaliste qui, dans le cadre d’un reportage autour des phénomènes paranormaux, enquêtait sur le prétendu lémure du Palais Garnier. Il nous fallut pour la détromper de son existence, déployer toute notre force de conviction, raconter la genèse du roman de Gaston Leroux paru en 1909 sous forme de feuilleton dans Le Gaulois, démêler de la fiction la réalité : l’incendie en 1873 de la Salle Le Peletier ; l’existence dans les sous-sols de Garnier d’une réserve d’eau, baptisée abusivement « lac » ; la chute lors d’une représentation de Faust en 1896 d’un contrepoids du lustre – et non du lustre lui-même – avec pour dommage collatéral la mort d’une gardienne d’immeuble. Cette dernière aurait occupé le siège n° 13. Expulsée par la porte, la légende a tôt fait de rentrer par la fenêtre. Si un panonceau signale aux visiteurs depuis 2011 la loge du Fantôme de l’Opéra – n° 5 sans rapport avec le parfum de Chanel –, il ne s’agit que d’un clin d’œil en forme d’hommage au roman et au romancier dont le génie est d’avoir rendu crédible une histoire abracadabrantesque. Quant à notre journaliste, il fallut lui envoyer différents textes extraits d’ouvrages très sérieux pour qu’elle consente à admettre la vérité. Elle en fut si dépitée qu’elle oublia de nous remercier du temps passé à la convaincre, à recueillir et lui transmettre les irréfutables pièces à conviction. [Christophe Rizoud]

La question peut sembler farfelue. Il n’est pourtant pas inutile de rappeler que le Fantôme de l’Opéra n’existe pas et n’a jamais existé. Nous reçûmes, il y a quelques mois, un appel téléphonique très sérieux d’une journaliste qui, dans le cadre d’un reportage autour des phénomènes paranormaux, enquêtait sur le prétendu lémure du Palais Garnier. Il nous fallut pour la détromper de son existence, déployer toute notre force de conviction, raconter la genèse du roman de Gaston Leroux paru en 1909 sous forme de feuilleton dans Le Gaulois, démêler de la fiction la réalité : l’incendie en 1873 de la Salle Le Peletier ; l’existence dans les sous-sols de Garnier d’une réserve d’eau, baptisée abusivement « lac » ; la chute lors d’une représentation de Faust en 1896 d’un contrepoids du lustre – et non du lustre lui-même – avec pour dommage collatéral la mort d’une gardienne d’immeuble. Cette dernière aurait occupé le siège n° 13. Expulsée par la porte, la légende a tôt fait de rentrer par la fenêtre. Si un panonceau signale aux visiteurs depuis 2011 la loge du Fantôme de l’Opéra – n° 5 sans rapport avec le parfum de Chanel –, il ne s’agit que d’un clin d’œil en forme d’hommage au roman et au romancier dont le génie est d’avoir rendu crédible une histoire abracadabrantesque. Quant à notre journaliste, il fallut lui envoyer différents textes extraits d’ouvrages très sérieux pour qu’elle consente à admettre la vérité. Elle en fut si dépitée qu’elle oublia de nous remercier du temps passé à la convaincre, à recueillir et lui transmettre les irréfutables pièces à conviction. [Christophe Rizoud]

- Qui succédera à Stéphane Lissner à la tête de l’Opéra national de Paris ?

La question ces derniers mois a agité les esprits et engendré moultes rumeurs. Une hypothèse a chassé l’autre jusqu’à ce que le nom de l’Allemand Alexander Neef sorte enfin du chapeau, dès la saison 2021-22. « Quand vous dirigez l’Opéra de Paris, vous avez rarement des raisons d’être heureux » confie à Alain Perroux Hugues R. Gall qui, après avoir été l’adjoint de Rolf Liebermann durant « l’ère » de ce dernier (de 1973 à 1980), occupa le poste de 1995 à 2004. « Gestionnaire et programmateur », capable de « parler aux médias comme aux syndicats, aux ministères comme aux mécènes » – selon Stéphane Lissner interrogé par Chantal Cazaux –, le directeur de l’Opéra national de Paris est aussi doté d’une mission de conservateur, trop souvent négligée. Il lui revient en même temps qu’une brassée d’autres responsabilités la garde du patrimoine architecturel et artistique d’une maison pluriséculaire. C’est là sans doute un point de vigilance et un axe d’amélioration pour les années à venir. Alexandre Neef a déclaré vouloir dans le cadre de ses prochaines fonctions « maintenir en vie l’identité et l’héritage français ». C’est une bonne nouvelle. [Christophe Rizoud]

La question ces derniers mois a agité les esprits et engendré moultes rumeurs. Une hypothèse a chassé l’autre jusqu’à ce que le nom de l’Allemand Alexander Neef sorte enfin du chapeau, dès la saison 2021-22. « Quand vous dirigez l’Opéra de Paris, vous avez rarement des raisons d’être heureux » confie à Alain Perroux Hugues R. Gall qui, après avoir été l’adjoint de Rolf Liebermann durant « l’ère » de ce dernier (de 1973 à 1980), occupa le poste de 1995 à 2004. « Gestionnaire et programmateur », capable de « parler aux médias comme aux syndicats, aux ministères comme aux mécènes » – selon Stéphane Lissner interrogé par Chantal Cazaux –, le directeur de l’Opéra national de Paris est aussi doté d’une mission de conservateur, trop souvent négligée. Il lui revient en même temps qu’une brassée d’autres responsabilités la garde du patrimoine architecturel et artistique d’une maison pluriséculaire. C’est là sans doute un point de vigilance et un axe d’amélioration pour les années à venir. Alexandre Neef a déclaré vouloir dans le cadre de ses prochaines fonctions « maintenir en vie l’identité et l’héritage français ». C’est une bonne nouvelle. [Christophe Rizoud]