Commandé par Mazarin pour célébrer le mariage de Louis XIV avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse en avril 1660, Ercole amante a failli mettre un terme à la carrière de Cavalli. D’abord, la nouvelle salle des machines que Gaspare Vigarini et ses fils devaient ériger au Palais des Tuileries ne fut pas prête à temps et le Vénitien dut se résoudre à reprendre un ouvrage antérieur, Xerse. Ercole amante ne fut créé que le 7 février 1662, devant près de sept mille spectateurs, « à la grande joie du Roi », qui exigea d’ailleurs que six autres représentations fussent données après le carême. Cependant, le public réserva surtout ses louanges aux intermèdes de Lully, qui flattaient le goût français pour la danse, le monarque se joignant aux baladins notamment pour incarner le Soleil dans un finale grandiose. Le Florentin composa pas moins de dix-huit entrées habilement fondues dans l’opéra et réussit à éclipser Cavalli au point que plusieurs comptes-rendus de l’époque, en particulier celui de la Gazette de France, assimilaient Ercole amante à un « ballet royal » ! Dépité, Cavalli quitta la France en jurant de ne plus jamais écrire d’opéra – décision sur laquelle, heureusement, il devait revenir.

Aujourd’hui encore, Lully a plus de chances que son modèle et rival éphémère à la cour de France. De son œuvre scénique, seul Bellérophon restait à découvrir et c’est désormais chose faite puisque le festival de Beaune vient d’assurer sa recréation mondiale. Toutes les tragédies en musique du Surintendant ont été exhumées et enregistrées ou sont sur le point de l’être, Hugo Reyne vient même de publier une nouvelle version d’Atys et William Christie s’apprête à rediriger le spectacle légendaire des années 80. Rien de tel pour Cavalli, malgré l’intérêt persistant de quelques musiciens (Jacobs, Rousset, etc.) et un succès tant public que critique. On programme volontiers les mêmes opéras et le théâtre musical du Vénitien attend surtout qu’un Villégier, un Lazar saisisse enfin son alchimie complexe. La plupart des metteurs en scène, même Wernicke dans sa fabuleuse Calisto, rompent l’équilibre fragile de ses différentes composantes en accentuant le comique au détriment des autres. David Alden n’échappe pas à la règle avec cet Ercole énorme et rococo, mais qu’il mène tambour battant en vrai champion de l’entertainement.

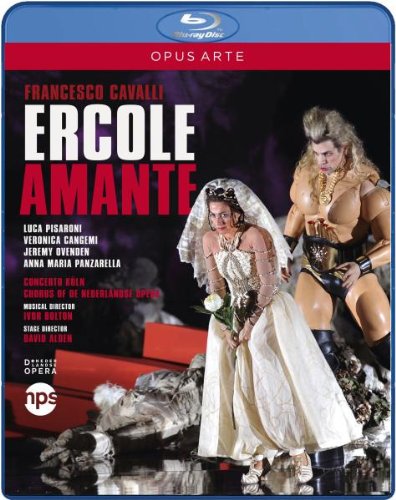

Si le New-Yorkais aime visiblement les robes à panier et transforme le Tibre du Prologue en clone de Mazarin, son travail et celui de sa costumière Constance Hoffman se nourrissent tout autant, sinon davantage de références à la culture populaire du XXe siècle : Hercule enfile le poitrail, les biceps et les jambières en plastique d’un Big Jim, puis la chevelure peroxydée d’un célèbre catcheur américain avant d’arracher le globe terrestre des mains d’Atlas qui a pris l’apparence de la Torche humaine (les Quatre Fantastiques), sous les yeux de Cupidon dont les traits inquiétants appartiennent à Chucky, la Poupée qui tue de Stephen King. « C’est là qu’est la vie, le retour en arrière est une chose factice » dirait Proust, soit, mais pourquoi David Alden tourne-t-il en dérision la figure romantique de Hyllus ? Attifé comme l’as de pique, mousquetaire en culottes courtes et chaussettes de tennis, le fils d’Hercule chante son amour pour Iole sans même lui adresser un regard : les mains rivées sur sa Gameboy, il replonge aussitôt dans sa partie. A contrario, Lychas, la nourrice de Déjanire (campé par l’excellent Marlin Miller), perd de sa charge comique puisque le ténor ne porte plus le travesti mais le collier de barbe avec un look à la John Galiano. La salle ne rit guère lorsqu’il poursuit de ses assiduités le Page, qui a l’air d’une guêpe dans son costume moulant aux zébrures noires et jaunes, le joli mais fade Tim Mead privant cette autre figure bouffe de tout véritable relief.

Alors que Paul Steinberg recycle, non sans malice, les décors de carton pâte (les ruines, le trône-statue de Junon…) et les accessoires des péplums des années 50 (ou de la scénographie de papa, diront les mauvaises langues), David Alden ne songe qu’à plaire et à divertir. Pour ce faire, il ne recule devant rien, pas même le contresens et la réécriture. Ainsi, l’opéra conçu, initialement, pour fêter des noces royales, se conclut en apothéose sur un vaste ballet consacrant l’union d’Hercule avec la Beauté. David Alden semble d’abord assumer cette magnificence et renoue avec les fastes du Grand Siècle: c’est au milieu d’un salon aux parois jaunes et bleues éclatantes de lumière et évoquant la Galerie des Glaces que se trémoussent des courtisanes en robes tournesol avant que Hercule/le Roi Soleil n’apparaisse dans un costume ruisselant d’or où affleure le souvenir du Roi danse de Corbiau. Mais le mariage n’est pas consommé que déjà la Bête lubrique se réveille, abandonne la Beauté sur leur couche dorée, chausse une jambière, remet sa perruque, prend sa massue et part en chasse avant de disparaître avec une danseuse qu’il jette sur son épaule tel un homme des cavernes. Le rire, encore et toujours, mais le nôtre, à l’image du plateau, vire au jaune ! En revanche, les chorégraphies de Jonathan Lunn servent efficacement et avec goût l’action (la pantomime des momies royales au IV), instillant même un soupçon d’élégance et de légèreté dans cette mascarade souvent outrancière.

Pour la noblesse, la profondeur, l’émotion, la finesse, il vaut mieux tendre l’oreille et se concentrer sur les protagonistes : Anna-Maria Panzarella (Déjanire), tragédienne racée, emmène la distribution où brillent aussi la Junon incandescente d’Anna Bonitatibus et le touchant Hyllus de Jeremy Ovenden. Veronica Cangemi (Iole) fait un peu soubrette à côté, elle minaude beaucoup, mais sait trouver les accents justes dans la déplorationet dans les ensembles (duos, trios, quatuor) qui sont autant de moments de grâce. L’interview livrée en bonus nous apprend que Luca Pisaroni (Hercule) aborde Cavalli pour la première fois et que ce n’est pas son compositeur favori. Sa performance, tant vocale que physique, est pourtant fantastique ! On reconnaît à peine le séduisant mozartien dans cette brute surpuissante, carnassière et au regard dément. Parmi les seconds couteaux, Umberto Chiummo et Johannette Zomer cumulent les emplois avec brio. Enfin, les chœurs du Nederlandse Opera et le Concerto Köln, sous la houlette énergique et stylée d’Ivor Bolton, rendent justice aux pages somptueuses de Cavalli et Lully. Opéra foisonnant, drôle et tragique, poétique souvent, Ercole amante ne se laisse pas réduire à un canevas de comédie musicale. Il mérite mieux, beaucoup mieux !