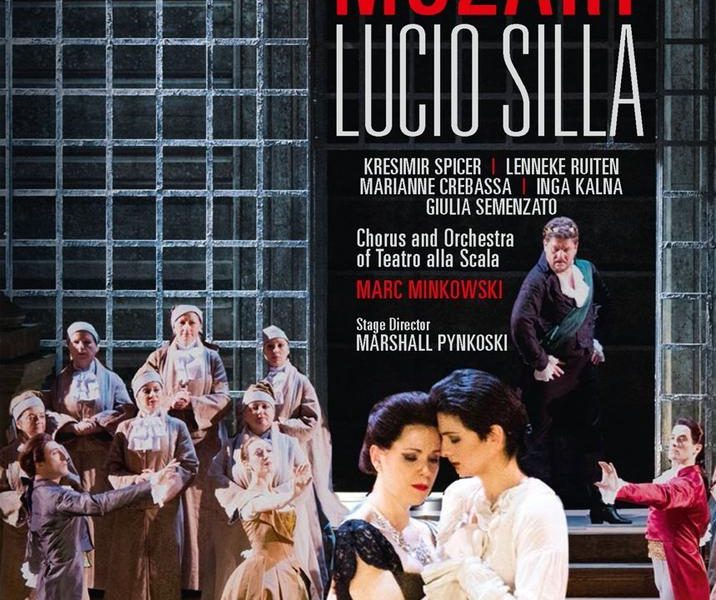

En 1984, Patrice Chéreau créait à La Scala sa première mise en scène mozartienne, ensuite présentée à Nanterre et Bruxelles. Spectacle mémorable, qui marqua les esprits et prouva que les œuvres de jeunesse de Wolfgang Amadeus étaient susceptibles d’une authentique vie théâtrale, malgré la difficulté que pose notamment la longueur des arias da capo. Plus de trente ans après, pour le retour à l’affiche de Lucio Silla, Milan semble avoir délibérément fait le choix d’une production aussi radicalement opposée que possible, tant musicalement que scéniquement.

Grâce à sa venue régulière à l’Opéra royal de Versailles, on commence à bien connaître en France le travail de l’Opera Atelier Toronto. Las ! ce qu’on peut accepter pour les tragédies lyriques de Lully, faute de les voir montées ailleurs, cette accumulation de gestes bêtement stéréotypés dans laquelle se réfugie le metteur en scène Marshall Pynkosky, tout cela devient intolérable chez Mozart, même pour un opera seria pur et dur. Vidé de tout contenu, le drame se réduit à une jolie petite histoire d’amour. Cecilio proscrit semble sorti d’un Fragonard, Cinna avec son loup revient du bal masqué, Celia est une coquette écervelée qui se livre à des attouchements quasi incestueux sur la personne de son frère, et celui-ci devient un tyran qui n’a rien de bien redoutable puisque Giunia, loin de trembler devant lui, lui met une claque dès qu’il se montre trop entreprenant. Quant aux ballets réglés par Jeannette Lajeunesse Zingg, leur incongruité est franchement comique. Comble de l’ineptie : quand le chœur vengeur (relégué en coulisses, une fois de plus) chante « Que l’orgueilleux qui, au Capitole, s’est emparé des rênes de Rome, soit aujourd’hui renversé du trône et serve d’exemple pour toujours », une troupe de muscadins et d’élégantes gambille sur scène, et ce ne sont pas les poignards brandis par ces petits marquis qui donneront le moindre sérieux à leur conspiration pour rire. Bref, même s’il était difficile de lutter contre le souvenir du spectacle de Patrice Chéreau, proposer après lui un tel néant théâtral relève de l’insulte à sa mémoire.

Heureusement, sur le plan musical, on se situe à un tout autre niveau. On pourra toujours regretter que ce Lucio Silla n’ait pas été capté dans sa version salzbourgeoise en février ou juillet 2013, quand Marc Minkowski était à la tête de ses Musiciens du Louvre-Grenoble, mais dirigé par le chef français, l’orchestre de La Scala se fait nerveux et habité, et son discours est aussi passionnant que la visualisation scénique est inintéressante. Sur trois heures de musique, il faut néanmoins signaler la suppression pure et simple du personnage d’Aufidio, qui n’a qu’un air, mais quand même ; Giunia perd son « Parto, m’affretto », cependant que le dictateur gagne au troisième acte un air de dix minutes, « Se al generoso ardire », emprunté au Lucio Silla Jean-Chrétien Bach (1775).

A Salzbourg, Rolando Villazón chantait le rôle-titre. A Milan, avec Krešimir Špicer, force est de reconnaître que l’on a gagné au change, car le ténor croate a dans son jeu tous les atouts nécessaire pour le rôle – certes peu exigeant par rapport aux autres. Giulia Semenzato est une piquante Celia, malgré un personnage rendu totalement superficiel. Superbe haendélienne, Inga Kalna n’est pas irréprochable dans ses vocalises, et le travesti de Cinna ne l’avantage pas vraiment. A Lenneke Ruiten, parfaitement maîtresse de la virtuosité de Giunia, il manque un peu de cette séduction dont on peut imaginer qu’Olga Peretyatko devait la déployer à Salzbourg. Mais l’interprète qui domine cette distribution, c’est sans conteste Marianne Crebassa à qui Mozart sied merveilleusement bien, ce n’est pas la première fois que l’on s’en rend compte. Scéniquement délicieuse alors même qu’on lui impose de joindre les mains sur le cœur dès qu’elle évoque son amour ou de tendre son poignard vers la coulisse dès qu’il est question du tyran, la mezzo française s’imposerait par la pure beauté de son timbre, mais elle parvient aussi à conférer des accents passionnés à ses airs, et l’on admire l’insolence de ses aigus dans « Quest’improvviso tremito », ses notes tenues dans « Il tenero momento », ou l’émotion qui sourd de « Ah, se a morir mi chiama ».

Lucio Silla reste une rareté en DVD. L’unique concurrent de la présente version est la captation réalisée à Salzbourg en 2006, avec son curieux mélange d’époques, mi-XVIIIe mi-contemporain (habit à la française et rangers aux pieds pour les messieurs, par exemple), et son décor monumental qui ne cesse de tourner sur lui-même sans vraie raison. Mais au moins Jürgen Flimm savait créer une certaine tension dramatique, et surtout instaurer une atmosphère de dictature policière et nous faire croire au complot ourdi par Lucio Cinna. Quant à la distribution, Annick Massis en Giunia et Julia Kleiter en Celia ne sont pas tout à fait n’importe qui…