Jean-Claude a créé son ensemble en 1966 avec ses copains, qui étaient de fameux musiciens, Alain Moglia qui est devenu son violon solo, le violoncelliste Roland Pidoux, avec aussi des musiciens de la Société des Concerts du Conservatoire, qui a été le noyau de l’Orchestre de Paris, où Charles Münch l’a engagé en tant que cor anglais solo. Tout le passionnait, aussi bien la musique du Moyen-Age que celle de la Renaissance, que la musique contemporaine. il a été soliste de l’ensemble 2e2m de Paul Mefano, il a créé la Sequenza VII de Berio, il jouait tout le répertoire symphonique, mais iI allait dans des bibliothèques, il s’informait sur d’autres types de jeu, il s’intéressait énormément aux instruments anciens, donc il avait toutes sortes d’instruments, des bombardes, de petits orgues positifs, des rebecs, c’était assez folklo, il était d’un éclectisme extraordinaire…

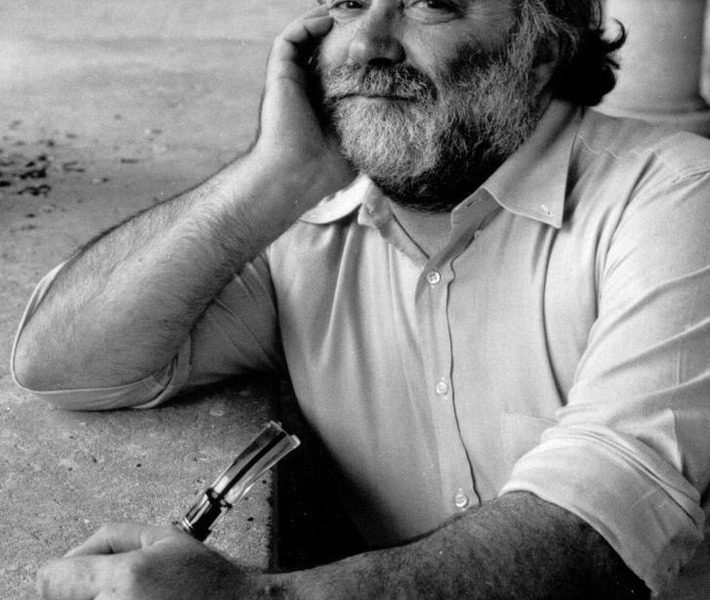

Florence Malgoire. Photo Jean-Baptiste Millot

Il était multi-instrumentiste ?

Il était avant tout hautboïste. Avec une sonorité magnifique. Mais il était curieux de tout, et soucieux d’ouvrir les vannes, de sortir de la convention. Il y a une interview de lui en 1971 avec Danielle Salzer, qui a été la première claveciniste de la Grande Ecurie, où il dit : « un jour, on enseignera les instruments anciens dans les conservatoires », ce qui semblait à l’époque une prédiction à la Nostradamus. Il y avait la comtesse de Chambure qui avait une impressionnante collection d’instruments qu’elle prêtait volontiers, et à partir desquels des luthiers ont pu faire des copies, pour les vents comme pour les cordes. J’ai eu grâce à elle un très beau violon de Médard, qui est aujourd’hui au musée de la Villette, et de surcroît elle était au centre d’un réseau de musiciens et de musicologues qu’elle mettait en contact les uns avec les autres, c’était une manière de société de musique ancienne amicale.

Est-ce qu’il était en contact avec Gustav Leonhardt, qui avait entamé une dizaine d’années auparavant une recherche semblable à Amsterdam, ou avec les frères Kuijken, ou avec Nikolaus Harnoncourt ?

Pas tellement. Jean-Claude, c‘était un autodidacte, quelqu’un de très indépendant. Ils se connaissaient bien sûr, ils se sont rencontrés. Moi, j’ai fait mes études de violon baroque à Amsterdam, avec Sigiswald Kuijken, mon père aurait voulu que j’aille travailler à Vienne avec Alice Harnoncourt, et puis j’ai joué avec Leonhardt… Donc oui, bien sûr, il connaissait leur travail.

Mais ce qu’il faut dire, c’est que la Grande Ecurie et la Chambre du Roy existe depuis plus de cinquante ans ! Et que donc il y a eu plusieurs équipes et plusieurs époques. Cela a commencé sur des instruments modernes, avec des musiciens qui ont suivi Jean-Claude dans sa recherche sur des types de jeu qu’on n’appelait pas encore historiquement informés, ou sa recherche sur les ornements… Je le revois écrire à l’encre de Chine toutes ses partitions. S’il manquait de temps, il les photographiait en bibliothèque et il les recopiait à la maison. C’était un travail énorme en amont de la première répétition.

Il explorait ce domaine en solitaire ?

Il y avait tout un milieu de musicologues avec le quel il était en relation bien sûr… Mais il y avait des polémiques : je me souviens de Gérard Zwang, qui par ailleurs était un célèbre sexologue et qui avait écrit un pamphlet contre le diapason à 415. Je me souviens d’une Saint Matthieu à Pleyel où je jouais avec Herreweghe, et ce monsieur s’est levé pendant le concert en criant « Massacre ! », on a eu tous très peur, on s’est dit qu’il y avait un fou avec un pistolet ! Alors que le diapason à 415 était un diapason très standard au XVIIIe siècle, il pouvait y avoir le 392 en France et le 465 à Venise… Il n’y avait pas encore ce mot « baroqueux » que je trouve affreux, mais il y avait une force opposition des milieux traditionnels contre ce mouvement d’allure un peu soixante-huitarde..

Pendant l’enregistrement des Indes galantes

Est-ce que votre père a converti ses amis du début, les Moglia ou Pidoux, aux cordes en boyaux et aux archets baroques ?

Eux, non. Ils suivaient Jean-Claude sur le terrain de l’articulation ou des tempis, mais avec leurs instruments « modernes ». A ma connaissance, je ne vois que Mireille Cardoze, excellente violoniste qui était à l’Orchestre de Paris, qui était l’épouse de Roland Pidoux et qui a joué ensuite avec Christophe Coin, je crois que c’est la seule à s’être convertie aux cordes en boyaux, mais ensuite sont arrivés d’autres musiciens, des amis de Scott Ross, l’organiste Odile Bailleux, l’hautboïste Michel Henry, le violoniste Gilbert Bezzina… Et puis il faut nommer l’incontournable Jean-Claude Veilhan, flûtiste, qui a joué un rôle très important et qui est resté très longtemps à la Grande Ecurie. Il avait fait partie, avec Jean-Claude Malgoire, d’un autre ensemble, né un peu avant la Grande Ecurie, le Florilegium Musicum de Paris, qui avait mené des recherches sur des musiques médiévales, en donnant beaucoup de concerts. Je me souviens de concerts à la Conciergerie, c’était très à la mode, il y avait des enfants assis par terre, ça ne ressemblait pas du tout à l’ambiance des concerts classiques. Il y a eu un mouvement, un élan, même si ce n’était pas facile, il fallait maîtriser ces instruments. Les hautbois da caccia dans les Passions, ce n’était pas facile. Je me souviens d’une St Matthieu avec Ton Koopman, où il y avait beaucoup de couacs, ce devait être dans les années 85, et on avait un peu peur à chaque note !

Comment Jean-Claude Malgoire travaillait-il ? Est-ce que c’était un homme de cabinet, de recherche livresque, ou est-ce que son approche des pratiques musicales anciennes, des sonorités, de l’articulation, etc. était plus intuitive ?

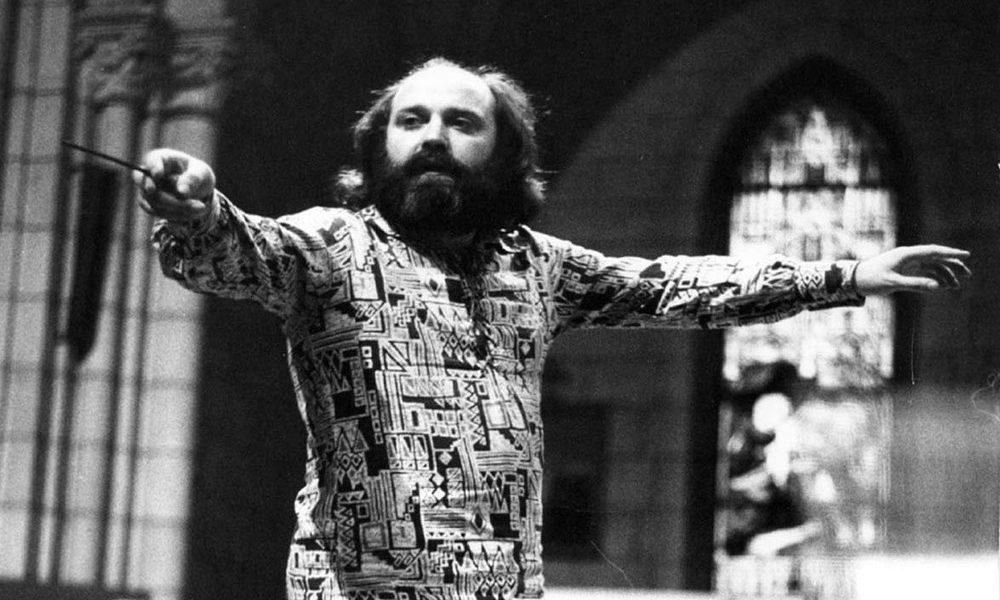

Il était très engagé, très physique dans sa façon de faire de la musique, il avait une gestique très expressive et très théâtrale, qui aurait pu laisser penser que son approche était seulement intuitive, mais non ! c’étaient les deux ! Il était aussi extrêmement érudit, dans beaucoup de domaines, la musique, la littérature, et même la cuisine ! Il revenait aux sources écrites, il s’entourait de musicologues avec lesquels il travaillait constamment, et il avait une telle truculence du savoir, que, si on parlait par exemple de Caldara, il pouvait vous raconter une anecdote sur lui, mais ça voulait dire qu’il savait tout sur Caldara. Cette anecdote, c’était sa manière d’exprimer la quintessence de Caldara. Il n’épatait pas la galerie, par contre il aimait beaucoup faire rire. Il racontait beaucoup de blagues ! Mais ça dissimulait le fait qu’il avait une vie très solitaire. Son orchestre, ses chanteurs, c’était comme sa famille, il adorait être avec eux, mais par ailleurs à la maison il menait une vie très casanière, d’étude, de livres, de partitions, très intérieure. Et puis il y avait l’énergie constante qu’il déployait, parce qu’il y avait sans cesse des productions à mettre en place, il débordait d’idées en permanence.

A partir du moment où il a posé sa candidature au théâtre de Tourcoing, il a bénéficié d’une liberté totale, même si le revers de la médaille, ç’a été d’être moins sur la scène internationale. Or il était à ce moment-là en pleine ascension, il aurait pu enregistrer chez CBS tout ce qu’il voulait, mais il souffrait des contraintes qu’impliquait une carrière de genre, le fait de ne pas pouvoir choisir les metteurs en scène ou les chanteurs. L’Atelier Lyrique, ça lui convenait vraiment. C’était un laboratoire.

© D.R.

Moi, j’ai eu la chance d’être violon solo, et j’ai eu le sentiment de participer au travail, d’être libre. Jean-Claude n’était jamais dans la rétention d’information ou de savoir. Il était dans le partage. Les chanteurs avaient leur mot à dire. Pour prendre l’exemple de Montezuma, on travaillait sur les récitatifs et je me souviens de Dominique Visse disant qu’à tel endroit il aimerait tel accord parce que le moment était plus dramatique, et qu’il voulait être plus proche de l’esprit du texte. C’était un travail de recherche à plusieurs, il y avait un désir fou de créer, un processus de création que chacun nourrissait. Il y avait là un éventail de fortes personnalités, qui travaillaient en interaction.

Pour en revenir aux violons solos, au fil des cinq décennies il y en a eu quatre principaux, Alain Moglia, Gilbert Bezzina, moi-même, et enfin Philippe Couvert, celui qui est resté le plus longtemps. Dans le domaine de la musique baroque (et aussi de la musique romantique, puisqu’il y en eut beaucoup au répertoire de l’Atelier), il faut qu’il y ait une connivence, une empathie profonde avec le chef, de la complicité, de la confiance, pour pouvoir traduire par le geste l’idée musicale. Il faut prendre le tempo, évidemment, mais aussi l’affect. Il faut aussi de la connivence entre les membres du continuo, le violon, le violoncelle et le clavecin, et il y a la basse continue sur laquelle on va soit surfer, soit être en verticalité. Tout cela se passe au-delà des mots, c’est ce qui en fait le côté extrêmement vivant : on décortique d’abord et on se sert des mots parce que nous sommes des êtres de langage, mais ensuite au moment du concert il s’agit d’être dans la même respiration, dans la même énergie, dans l’invisible en somme.

Et puis le rôle du premier violon, c’est aussi de préparer la partition, les coups d’archets, avec le chef, selon ce qu’il souhaite comme articulation, comme affects, et ça va beaucoup changer le nobilis, le tiré, ou le vilis, le poussé. Il y a beaucoup de traités sur les règles de coups d’archets qui ont été décrites au XVIIe siècle par Georg Muffat… Ce n’est pas le même coup d’archet si on joue en sonate et si on joue avec un grand orchestre, où il faudra beaucoup alléger, avoir un archet plus court. Et les vitesses d’archet influent sur le conduit de la phrase, l’articulation. Il y a des accents forts et des accents faibles, à l’image du phrasé d’un comédien. Tout cela forme le travail du violon solo qui va traduire par son énergie et son geste les désirs du chef et constituer un son d’orchestre. Cette traduction se fait dans l’instant, dans la simultanéité.

Et c’est la même chose pour le continuiste : il doit être en empathie avec le chanteur, il doit y avoir une simultanéité entre eux deux, quelque chose de mystérieux, de télépathique. Si le claveciniste ou le violoncelliste est en avance et qu’il attend le chanteur, c’est trop tard, ça ne marche pas. Il faut être dans le présent, être là. Souvent, Jean-Claude disait : « C’est comme au football, il faut être là et anticiper, savoir ce que va faire l’autre, il faut être partout. » Jouer en orchestre, c’est çà : un œil sur la partition, l’autre sur le chef, et percevoir les ondes, tout ce qui circule. Ne pas chercher à avoir raison. Si on cherche à avoir raison, on ne fait pas de musique ensemble.

C’est une aventure humaine extraordinaire. D’être dans le son, dans la vibration, de faire partie d’un organisme. Il y a un secret que partagent tous les musiciens : on a tous travaillé tout seuls pendant des heures… et on se retrouve ensemble. C’est merveilleux, cette réunion, et chacun le sait, quelle que soit sa place dans l’orchestre, c’est ce qui nous permettre de consoner ou de dissoner ensemble.

© D.R.

On est frappé quand on écoute les enregistrements de la trilogie Mozart-Da Ponte de la finesse de ce que Jean-Claude Malgoire demande aux bois, de la façon dont il les sollicite. Cela s’explique par son passé d’hautboïste. Est-ce qu’il était aussi attentif aux cordes ?

Pour l’anecdote, quand il est entré au Conservatoire d’Avignon, c’est le violon qu’il voulait apprendre, mais comme il n’y avait plus de place dans la classe, il a bifurqué vers le hautbois… Ce qu’il adorait, c’était la vocalité, c’était un homme de théâtre. Il savait que les vents dans Mozart sont très sollicités, donc il les laissait libres. De toute façon, ça ne l’intéressait pas beaucoup de faire travailler les instrumentistes techniquement. Ce qu’il voulait, c’était aller très vite vers ce qui l’intéressait musicalement, l’expression, les affects, l’émotion. Il n’avait pas peur de l’émotion. Et c’était vraiment un homme de théâtre, il arrivait vraiment à faire raconter une histoire aux instrumentistes. Il disait toujours : « Les instrumentistes devraient chanter plus, et les chanteurs articuler davantage. » C’est cette symbiose qu’il nous faisait travailler.

Je me souviens d’un travail avec Jean-Claude Penchenat qui avait fait la mise en scène de Tancrède à Aix-en-Provence en 1987. J’aimais bien venir aux premières répétitions voir le travail des metteurs en scène et des chanteurs. Penchenat avait demandé à sa troupe de comédiens d’apprendre toutes les scènes, tous les récitatifs de Tancrède, et il les leur faisait jouer, accompagnés par Mirella Giardelli qui faisait le continuo au clavecin. Le texte était donc parlé, mais dans le rythme. Après quoi il faisait refaire la même scène aux chanteurs. Je me souviens qu’il y avait Claire Brua, Véronique Gens, Patricia Bardon, Patricia Petibon, Gilles Ragon… Ça a duré deux mois… Quand je suis revenue au bout de deux mois, les chanteurs étaient métamorphosés. Ce genre de travail passionnait Jean-Claude Malgoire. De la même façon pour les musiciens, il nous invitait à écouter le texte, à nous inspirer des accentuations des chanteurs. Par exemple, Haendel n’écrivait pas les inégalités, il écrivait des croches, mais on pouvait les jouer légèrement en triolets selon les accents du texte anglais, et Dieu sait que l’anglais est riche en accents, et selon la manière dont le chanteur l’accentuait. Ce genre de recherche le passionnait. Il nous disait toujours : « C’est de la musique contemporaine, ne jouez pas des notes, racontez une histoire. »

Etre dans le texte, toujours, voilà ce qu’il m’a transmis. Je me souviens que Danielle Borst me racontait qu’un jour, elle était dans sa loge, elle préparait sa voix et Jean-Claude, qui passait, lui disant « Mais la voix, ce n’est rien, c’est le texte qui est important… »

© D.R.

Vous avez tenu le même rôle de premier violon chez William Christie. Voilà deux artistes de la même génération, s’intéressant au même répertoire et au même moment. Est-ce qu’il y avait une grande différence dans leur façon de travailler ?

Une grande différence. C’était à chaque fois passionnant. William Christie, j’étais très en empathie avec lui, je pense que je connaissais chaque petit mouvement de ses épaules ou de sa respiration… C’étaient évidemment, avec mon père, des personnalités humaines et musicales très opposées. Jean-Claude était dans la non-intervention. Par des métaphores, il savait vous emmener là où il voulait, sans que vous vous en rendiez compte, il vous mettait totalement en confiance, ce n’était jamais en directivité. William Christie savait exactement ce qu’il voulait et il savait l’exiger du musicien qu’il avait en face de lui. Il ne s’adaptait pas à l’autre, à l’opéra il voulait entendre quelque chose et il fallait que les chanteurs le suivent.

Les deux ont leur revers. Mon père disait : « On a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités ! » Lui était tellement au service des chanteurs qu’il ne leur mettait pas de barrière, et il les laissait peut-être trop libres… Certains chanteurs étaient en manque d’indications précises, mais ils ne se rendaient peut-être pas compte que Jean-Claude les emmenait où il voulait, à sa manière ! En fait, il faisait appel à la liberté de l’autre, à l’intelligence de l’autre. Son rôle, c’était de recréer une œuvre, ce n’était pas d’avoir un rapport d’éducateur avec les musiciens et les chanteurs, il laissait les interprètes libres. Ça donnait des résultats fabuleux, d’autant que grâce à Danielle Borst qui enseignait à Genève et Alain Buet au CNSM, il pouvait faire chanter des jeunes chanteurs formidables qui débutaient, Sabine Devieilhe, Nora Gubisch, Sonia Yoncheva… Mais s’il se trompait sur quelqu’un, quand il proposait à un chanteur un challenge et que le résultat ne correspondait pas à son attente – c’est arrivé, mais pas souvent –, non seulement il ne le lui montrait pas, mais il assumait son erreur. Dans le métier, c’est rare…

Mais il a eu aussi des chanteurs stars de l’époque. Je pense à un enregistrement formidable de Rinaldo en 1977 avec Caroline Watkinson, Ileana Cotrubas et Paul Esswood…

Ah, ça me fait plaisir d’en parler, c’est la première œuvre que j’ai jouée avec lui, j’étais toute jeune, on l’avait créée à Saintes. Il faut dire que c’était un fou de la voix. Et puis chez CBS, il y avait des moyens. Il y avait Georges Kadar à la direction artistique et Georges Kisselhof à la prise de son. Avec Georges Kadar qui faisait refaire dix fois les choses, il y a eu des scènes homériques, c’était très drôle. Chacun donnait son avis, parfois c’était un peu le souk pendant les répétitions… On s’envoyait des références… Muffat dit que.. Oui, mais Corrette dit que… sur les ornements, sur les diminutions… On travaillait dans la joie.

J’ai trouvé une interview où votre père dit : « Ma fille Florence a écrit quelque chose de très beau : Jean-Claude dirige comme un peintre, au moment de l’exécution il ose le sentiment… » J’ai l’impression que vous aviez touché juste…

Oui, ça lui avait beaucoup plu. Et moi qui enseigne le violon baroque depuis une vingtaine d’années à Genève, c’est une image que j’utilise toujours beaucoup, l’idée du pinceau d’un calligraphe, pour donner du poids ou au contraire alléger dans une phrase musicale. Mais on pourrait prendre une autre image : lui qui adorait cuisiner, et c’était vraiment un cuisinier hors pair, eh bien devant son orchestre c’était pareil, il ajoutait des épices, il accélérait la cuisson, etc. (Rires) Et, oui, il osait l’émotion, et, en réécoutant des extraits de Montezuma, je me disais qu’on ne jouerait plus comme ça aujourd’hui, où on aime beaucoup le « fort et vite » dans la musique ancienne. Lui osait être dans la douceur, le suave… dans différents affects… dans l’intériorité.

© D.R.