Geoffroy Jourdain propose ces jours-ci avec l’ensemble qu’il a créé en 1999, Les Cris de Paris, et avec Lucile Richardot un nouveau projet discographique consacré à Luciano Berio et intitulé Berio to Sing.

On a le sentiment qu’avec les deux précédents albums parus chez Harmonia Mundi, Melancholia, superbe panorama de madrigaux italiens et anglais, et Passions, florilège non moins merveilleux de musiques sacrées de Venise entre 1600 et 1750, celui-ci vient poursuivre une conversation, qu’ils ne sont pas isolés chacun dans son monde musical. Quel en serait le point commun ou le fil rouge ? Réponse de Geoffroy Jourdain et dialogue autour de Berio, du « folklore imaginaire », du chant choral et du plaisir de créer pour le disque.

© Harmonia Mundi

J’essaie en effet que mes projets ne soient pas des choses isolées, qui se concurrencent entre elles, mais qu’ils s’inscrivent dans une perspective au long cours. Quand on est interprète, on n’est pas dans la situation du plasticien ou du compositeur qui élaborent une œuvre, mais il y a quand même un peu de cela, l’idée de creuser un sillon. Alors quel est le point commun ? Peut-être le fait qu’ils soient un peu gigognes, qu’ils s’emboîtent l’un dans l’autre, le troisième n’aurait pas pu être pensé s’il n’y avait pas eu le deuxième, qui s’enchaînait sur le premier. Mais l’autre point commun, c’est la voix, l’amour de la voix. Et je suis heureux que celle de Lucile Richardot soit au centre de ce disque. Il faut dire qu’elle et moi, on se connaît depuis notre adolescence. Nous chantions ensemble aux Petits chanteurs d’Epinal sous la direction d’Alain Bérat, et c’est une idée de Christian Girardin d’Harmonia Mundi de susciter des retrouvailles trente ans plus tard ! Nous n’avions pas travaillé ensemble depuis qu’elle est chanteuse professionnelle, sauf à l’époque où je dirigeais le chœur de l’Orchestre de Paris, dont elle a fait partie une ou deux saisons.

Et puis en arrière-plan de ce disque il y a l’amour de l’Italie, même si sur Melancholia, l’Angleterre était très présente avec des madrigaux de Byrd, de Wilbye, de Gibbons ou de Weelkes.

Enfin il y a aussi le fait que ces disques ont été pensés comme des albums, ce qui ne se fait pas trop dans la musique classique. Je ne ferais certainement pas de tels programmes au concert. Je sais bien que les plates-formes de téléchargement vont extraire des plages séparées, mais il y a l’ambition de raconter une histoire de 60 ou 70 minutes et d’essayer de développer une idée uniquement à l’audio. Et justement, et c’est important puisque nous parlons de disques, et notamment ici de la mise en place des Folk Songs de Berio, il y a la rencontre d’Alban Moraud, qui est le directeur artistique, le preneur de son et le mixeur de ces trois albums.…

Des albums-concepts comme Sgt Pepper ou Atom Heart Mother, ce qui rappelle que vous avez commencé dans un groupe rock à la batterie et au synthé…

J’adorerai avoir les mains libres pour faire des albums-concepts… C’est vrai que le rock a été ma première culture musicale, ensuite j’ai bifurqué, de sorte qu’à partir des années 90 je n’y connais plus rien. Je suis d’une génération où les grands frères jouaient le rôle de passeurs de tout cela. Mais j’ai gardé de ces débuts une vision du concert : j’aime bien quand un concert peut raconter une histoire, plutôt qu’un multitude de petites histoires. Je pense aussi que, quand on vient du monde choral ou de la musique polyphonique, on n’est pas très en prise avec des grandes formes – à l’exception des grands oratorios XIXe, qui d’ailleurs ont à voir avec le monde de l’opéra. Il n’y a pas de grands développements formels dans la musique vocale, aux dimensions par exemple d’une symphonie de Mahler. C’est pourquoi je pense que l’un des enjeux de la musique vocale est de savoir sans arrêt replacer le récital dans l’époque, c’est-à-dire dans les changements d’habitude d’écoute des gens. Ça ne peut pas être figé comme si on était dans le salon de Clara Schumann.

Que ce soit pour Berio, Venise ou les madrigaux, on est dans une esthétique de formes brèves. Voire dans celle de fragments. Ce sont comme des panoramas qui seraient constitués de photographies juxtaposées. Et l’auditeur se retrouve donc placé dans une situation d’écoute semblable dans les trois propositions.

Je le crois. Et puis il y a dans les Folk Songs de Berio un rapport à l’oralité qui est précisément l’enjeu de cette musique, même si bien sûr elle se présente sous forme écrite. Mais dans le madrigal on peut retrouver quelque chose qui procède aussi du mystère de l’oralité : il y a cette idée curieuse consistant à mettre plusieurs personnes entre elles pour qu’elles disent Je. C’est un postulat qui est très loin de nos façons de concevoir le geste musical aujourd’hui. Et cela met en question la place de l’interprète, sa légitimité, l’authenticité de ce qu’il donne à entendre et, en ce sens, il y a quelque chose de semblable entre les Folk Songs et le madrigal, et pourtant il y a un monde entre les deux. J’ai parfois en face d’un madrigal le sentiment d’être en face d’une pièce d’un folklore, d’une culture dont je n’ai que des bribes, qui sont passées par l’écriture, mais dont je n’ai aucune image sonore vraiment référente.

Luciano Berio © D.R.

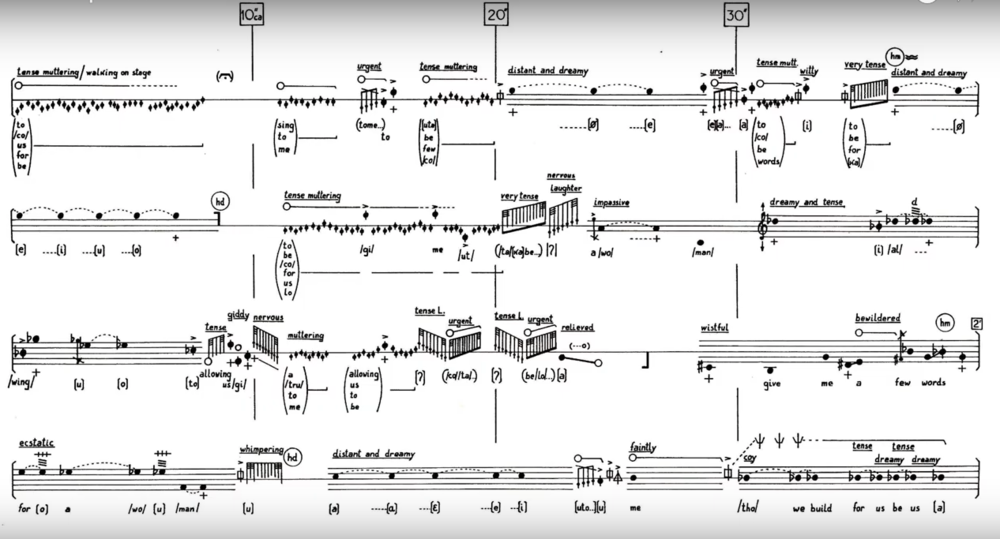

S’agissant de Sequenza III de Berio, qui ouvre l’album, en revanche, vous en avez une image sonore de référence puisqu’il y a l’interprétation de Cathy Berberian, pour laquelle la pièce a été pensée, qui s’ajoute à une partition écrite, qu’on imagine plutôt complexe à réaliser…

C’est une partition graphique, je dirais, une partition dans laquelle le pentagramme de cinq notes apparaît très rarement. Ce sont plutôt trois portées, voire aucune… Il y a des dessins, et d’une certaine façon des neumes, mais qui ne sont pas sur des lignes, pour donner des indications de hauteur. Il y a parfois trois lignes, pour délimiter l’aigu, le médium, le grave, et de temps en temps cinq lignes en clé de sol quand Berio veut, non pas qu’on chante à une hauteur absolue, à 440, mais que les intervalles soient stricts. Tout cela détermine des sections, dont on sait qu’elles doivent durer environ dix secondes, et qui organisent la pièce. Les silences sont indiqués par quelques centimètres de blanc. Quant au texte, soit il est positionné sous les neumes, soit il se présente sous forme de blocs – et l’interprète doit mettre les syllabes dans l’ordre qu’il souhaite, en suivant le poème de Markus Kutter, puisqu’il y a un texte, qui se présente sous forme modulaire, et donc on peut permuter les syllabes, c’est presque oulipien….

Sequenza III. Première page de la partition.

Et puis surtout il y a quarante ou cinquante précisions de caractère : en un clin d’œil on doit passer par trois caractères différents, par exemple espiègle-triste-angoissé. Donc on pourrait croire que l’interprète est très libre, mais en réalité pas du tout ! Mais cette absence de liberté, cette contrainte n’est pas liée à des données objectives, du genre croche/double croche, ou piano/mezzo forte, elle provient plutôt du fait que l’interprète doit se créer ses propres données, ses propres échelles d’interprétation, qui impliqueront une énorme rigueur, mais une rigueur d’ordre intime, une rigueur digne d’une partition très informée, si ce n’est que l’information est intimement liée à la personnalité de l’interprète. Je ne sais pas si je suis très clair…

On est presque dans l’esprit des affetti…

Bien sûr, et je pense que c’est complètement dans la descendance de cette recherche-là. Ce qui est magnifique, c’est qu’aucune interprétation n’est la bonne ! Ou, inversement, qu’aucune n’est mauvaise. On a tous en tête évidemment l’interprétation de Cathy Berberian. Ce qu’il faut dire, c’est qu’on a commencé le travail un an avant l’enregistrement, j’ai fait mon travail de préparation, Lucile Richardot a fait le sien, elle a bien sûr déchiffré toutes les indications de caractère, elle a écouté de nombreuses versions, mais une fois cela accompli, on pourrait croire qu’elle est enfin libre, mais pas tout à fait ! Certes son interprétation est juste dans la mesure où elle est personnelle, mais en même temps elle s’inscrit dans une recherche qui est commune à toutes les interprètes de cette pièce, dans les limites de la virtuosité de chacune. En ce sens, Berio est passionnant : ses œuvres seront toujours dans cinquante ans des œuvres contemporaines, parce qu’on aura d’autres possibilités, on cherchera autrement.

Les enjeux de virtuosité sont corollaires de l’époque dans laquelle on se situe. Dans le livret du disque, j’ai fait figurer une phrase de Berio : « La virtuosité naît souvent d’un conflit, d’une tension entre l’idée musicale et l’instrument, entre le matériau et la matière musicale (…) A notre époque, le virtuose est un musicien capable de se placer dans une perspective historique et de résoudre les tensions entre la créativité d’hier et celle d’aujourd’hui. » Je trouve très intéressante cette idée d’un compositeur qui écrit une œuvre de virtuosité, tout en se disant que cette virtuosité sera emmenée ailleurs par d’autres interprètes, pour peu qu’on joue encore la pièce…

© Harmonia Mundi

Mais il me semble que c’est valable pour toute œuvre ancienne, un madrigal de Marenzio ou de Luzzaschi, toute œuvre est contemporaine du moment qu’on la reprend, d’autant plus si elle est restée endormie au fond d’une bibliothèque musicale

… Et ça me ramène à votre remarque du début : c’est le point commun entre tous les projets des Cris de Paris depuis une dizaine d’années : quelle est l’attitude commune entre l’interprétation d’une musique du XVIIe siècle et celle d’une musique d’aujourd’hui ? Qu’est-ce que la musique du XVIIe siècle nous apprend sur la musique d’aujourd’hui ? Quand je dis ça, ça fait sourire, mais je le pense sincèrement. J’ai appris beaucoup de choses sur la musique contemporaine grâce à Monteverdi, et inversément.

Et si on écoute les madrigaux de Gesualdo, on a l’impression qu’ils ont été composés hier matin…

C’est vrai qu’il y a cette modernité-là. Et si une œuvre d’aujourd’hui nous met face à nos propres limites, ou à nos propres défis, pourquoi une œuvre du XVIIe siècle n’aurait-elle pas fait cela, elle aussi ? Ce n’est pas parce que cette musique se déchiffre qu’elle ne doit pas nous obliger à remettre toujours l’ouvrage sur le métier, à chercher toujours.

Et il y a tout l’écart entre ce qui est écrit et l’effet attendu. Je vous ai entendu dire un jour que Kurtág s’en plaignait..

Oui, j’ai eu la chance de le rencontrer et de travailler certaines de ses pièces avec lui. Et qu’un compositeur de quatre-vingt-quinze ans vous dise qu’il dise qu’il est content que vous jouiez telles ou telles pièces de lui qui n’ont pas été reprises depuis une vingtaine d’années, mais vous demande de venir les travailler avec lui parce que la partition n’est pas fidèle, d’une part je trouve la démarche passionnante et touchante, d’autre part j’ai pu constater pendant trois jours combien la notation était une entrave pour lui.

Geoffroy Jourdain © D.R.

Dans le même ordre d’idées, un de vos intérêts constants, ce sont les musiques d’ailleurs, extra-européennes, mais surtout non-écrites. Et cela s’enracine dans l’enseignement que vous avez reçu de Gilles Léothaud. Est-ce que les pièces de Berio que vous avez enregistrées sur ce cd, les Cries of London et les Folk Songs, sont en relation avec cet intérêt ?

L’ethnomusicologie me passionne en effet depuis ma rencontre avec Gilles Léothaud. Cela s’est concrétisé depuis cinq ans avec ce projet que nous avons intitulé « L’Ailleurs de l’Autre». C’est finalement davantage une pratique qu’un projet qui viserait le concert. Il s’agit, pour les chanteuses qui y participent, de reproduire des musiques vocales du monde entier. Il s’agit de questionner notre mémoire, puisqu’on ne passe pas par l’écrit, et de questionner disons l’oralité, en même temps que des techniques vocales particulières.

Il s’agit de quoi ? De s’inspirer de ces musiques-là ou d’en faire – comment dire ? – des fac-similés ?

Ah, on essaie vraiment de faire du fac-similé. Au départ, ça ne devait avoir lieu qu’une fois, et puis cela a engendré la découverte de pratiques musicales et vocales, et aussi d’une forme de travail nouvelle : les choses circulaient entre les interprètes et moi j’étais plutôt en observation, je n’étais plus celui qui dit « fais ceci, fais cela ». Et cela nous a amenés à nous intéresser à des problématiques comme les émissions d’harmoniques ou les jeux de gorges des Inuits ou les polyphonies des Pygmées, à travailler avec des spécialistes de ces pratiques. Le but étant de dépasser le stade de l’imitation, du fac-similé. Cela nous a ouvert énormément de champs et, par ce truchement de l’oralité, du chant de tradition orale et du folklore, je me suis re-connecté à Luciano Berio, qui était quelqu’un auquel je m’intéressais depuis toujours, et à Bartók, pour savoir ce qu’ils en faisaient et ce que ça leur avait apporté.

Une des œuvres qui m’ont le plus marqué et qui m’accompagnent depuis toujours, c’est Coro de Berio, cette pièce pour quarante chanteurs et quarante-trois musiciens, que je rêve de faire depuis je ne sais combien de temps. Qui relève de ce que Bartók appelait « folklore imaginaire », c’est-à-dire un faux folklore, réinventé par une sorte d’ingestion des enjeux des musiques populaires. Ce peuvent être des incantations, des berceuses, des appels, des clameurs, etc. Des musiques qui participent de la vie et n’ont pas vocation à être des musiques de concert.

Je crois que c’est ce qui est bouleversant chez Berio, au-delà de son intérêt pour un objet musical venu d’un ailleurs et qui le charme, c’est la façon dont il met en question la fonction de la musique : il est évident que les Amours du Poète n’ont pas la même fonction qu’un chant de labour. C’est Dubuffet qui disait qu’il était plus ému par une femme braillant en lessivant l’escalier que par la plus savante cantate ! C’est évidemment un peu extrême (rires), mais ce que je veux dire par là, c’est que chez Berio une sorte de chant fondamental, presque nécessaire, lié à des fonctions qui justement ne sont pas celles de la représentation, procure une force primale qu’il essaie de réinjecter dans la musique savante.

Lucile Richardot. © D.R.

J’ai été touché de retrouver dans les Folk Songs un des Chants d’Auvergne, Malurous qu’a une fenna, dans un arrangement différent de celui de Canteloube, mais le plus fascinant pour moi c’est peut-être ce chant amoureux de Sardaigne, Motettu de tristura, qui ressemble à un chant funèbre venu du fond des âges, avec son accompagnement musical un peu fantomatique…

Oui, il y avait l’idée dans ce disque de creuser ou de prolonger le travail accompli dans le cadre de L’Ailleurs de l’autre, de faire entendre des musiques qui semblent venir de la nuit des temps et qui peuvent nous saisir avec une immédiateté qui n’est pas celle où on situe le chant lyrique aujourd’hui….

Mais il y avait aussi, je l’avoue, et c’est peut-être un peu prétentieux, l’envie d’ajouter ma version au minuscule catalogue discographique des Cries of London. Il y a la version des années 70 avec les Swingle Singers sous la direction de Berio, et je crois une version récente en Norvège, et c’est tout. A quoi s’ajoute la relation évidente avec les Cris de Paris.

Et puis il y a ce fait que je trouve passionnant que ces Cries of London montrent un artiste, un créateur, s’emparant d’un matériau populaire ou, pour mieux dire, du réel, pour le transformer. Je ne crois pas à l’abstraction absolue, quel que soit le domaine. Ce qui m’intéresse beaucoup, et m’intéressera toujours, c’est l’ancrage dans une réalité, en l’occurrence ici totalement imaginée ou fantasmée, Berio n’étant évidemment pas allé sur un marché de Londres au seizième siècle. En fait, ce qui est génial, c’est que sa source d’inspiration principale, ce sont les abbagnate des marchés siciliens. Il dit lui-même qu’il a transféré son intérêt pour ces chants d’une complexité extraordinaire, remarquables du point de vue de la technique de la séduction, dans les textes anglais des marchands des rues du vieux Londres. On est donc très loin de la démarche de Clément Janequin, dont les Cris de Paris relèvent presque de l’ethno-musicologie.

L’album se termine par une chanson sicilienne d’amour sicilienne E si fussi pisci, d’une simplicité, d’une limpidité merveilleuses, je dirais d’une pureté, d’une élégance que je comparerais à celle de O King, autre pièce immédiatement émouvante.

E si fussi pisci, je l’aime d’autant plus que je la trouve très mystérieuse, cette pièce. Dans les enquêtes que j’ai faites, je n’ai pas trouvé la raison pour laquelle Berio a fait à la toute fin de sa vie, en 2002, une harmonisation de cette chanson. Je suis convaincu, et je trouve ça très émouvant, qu’il l’a déjà utilisée ailleurs. C’est cela le mystère : très probablement, cette chanson l’a accompagné toute sa vie pour des raisons émotionnelles intimes, et on ne sait pas pourquoi il en a fait cette version pour chœur mixte a cappella d’une simplicité extrême. Personne ne pourrait deviner que c’est du Berio, et ça me touche extrêmement.

Quant à O King, c’est un challenge de réalisation et de mixage. L’idée de Berio dans cette pièce qui est un hommage à Martin Luther King écrit en 1968 après son assassinat était que tous les sons soient mélangés. Que l’on crée un son tout à fait homogénéisé, où la mezzo ne serait pas au premier plan. C’est une idée musicale, mais aussi très clairement une idée politique, un peu dans la suite de Passaggio, qui a été très décrié à la création en 1962 à la Scala, parce que ça consistait à mettre à mort la cantatrice ! Berio était très engagé à l’époque et l’enjeu était d’abolir la hiérarchie habituelle dans la musique classique.

On a passé beaucoup de temps avec Alban Moreau, qui comme je le disais était aux manettes de ce disque, qui en est le maître d’œuvre comme de Melancholia et de Passions, à mettre au point, à post-produire cette plage de moins de cinq minutes. On avait essayé déjà à l’enregistrement de mettre au point la fusion des timbres, mais ce n’est qu’au moment du mixage qu’on y est parvenu, et je dois dire, même si ça ne se fait pas, que je suis très content du résultat ! Un disque, ce n’est pas seulement ceux qui sont sur la pochette, c’est aussi ceux dont le nom est en tout petits caractères sur la dernière page.

© Harmonia Mundi

Je vous ai entendu dire un jour que votre rôle, c’était de trouver, avec les gens qui étaient là, une des vérités de l’œuvre.

Oui, c’est le travail qui m’intéresse. Il n’y a bien sûr pas de vérité d’interprétation éternelle et universelle, mais il en existe quand même une, qui est celle des gens qui sont là. Donc il s’agit de mener l’enquête avec les gens que j’ai avec moi à un moment donné pour à la fois respecter l’œuvre elle-même, la questionner et la faire sonner. C’est cela, la vérité de l’œuvre dont je parle : j’impose une vision, c’est certain, mais qui se révèle à travers une recherche qu’on fait à plusieurs.

Comment imaginez-vous l’émotion que doivent susciter de tels disques ? Et d’ailleurs est-ce que vous la fantasmez ? Ou bien est-ce que ce sont des objets que vous lancez, et que chacun recevra avec sa sensibilité, sa culture, l’état d’esprit du moment où ils lui parviendront…

Question difficile… Je vais essayer de répondre et peut-être que demain je répondrais autrement… Pour moi, un disque, malgré ce que je viens de dire à l’instant, c’est quelque chose de très très très intime… En tout cas, les trois que j’ai faits chez Harmonia Mundi. Je travaille sur les montages avec beaucoup d’impatience et d’opiniâtreté. Parfois on part à la recherche d’un son très précis dans la bibliothèque des rushes qu’on a accumulés, et ça devient très obsessionnel, mais j’aurais beaucoup de mal à formuler la raison pourquoi j’ai soudain besoin de tel ou tel son.

Et puis parfois je découvre que ce qui est enregistré est très différent de l’idée que j’en avais.

Le studio, c’est très particulier. Après un concert, j’ai une idée très précise de ce qu’on a donné à entendre. En enregistrement, tout dépend de la personne qui est en cabine. Je ne crois pas beaucoup à la magie du live, de la prise unique en studio. Alors que c’est vraiment très intéressant de faire un disque avec les moyens qu’on a aujourd’hui. Je trouve passionnant de pouvoir refaire un mix, de faire ressortir une voix à tel endroit, je trouve ça formidable, même si ça ne fait pas très musicien classique de le dire…

Donc oui, ce sont des objets très personnels, je l’avoue. En revanche, dès que c’est fini, ça devient l’inverse : une fois le dernier mixage validé, je ne les réécoute plus, et je ne les réécouterai pas d’ici longtemps. J’y ai mis des choses très intimes, et peut-être que l’intimité, justement, se situe dans l’assemblage d’une infinité d’éléments : tout a du sens pour moi, l’ordre des pièces, le contenu des livrets, – et pour Berio, j’ai composé une fausse interview de lui, en montant différentes phrases qu’il a dites ou écrites-, mais ensuite je livre tout cela aux auditeurs, en espérant qu’ils se laissent emmener du début à la fin, même si je sais bien qu’aujourd’hui l’écoute est devenue fragmentée…

Geoffroy Jourdain. Photo Philippe Cuny

C’est une sorte d’atelier que vous évoquez là, et c’est l’occasion d’en évoquer un autre, intitulé Marginalia, auquel on a accès par le site des Cris de Paris. Ça ressemble aux réunions Zoom dont le confinement nous a rendus familiers. On vous voit avec vos partenaires chanteurs créer des pièces contemporaines, chacun chez soi avec un micro et des écouteurs…

C’est une histoire qui date du premier confinement, donc d’un an juste. On a commencé à lire un madrigal, précisément sur Zoom. Ce qui s’est révélé un désastre ! D’abord parce que la connexion peut s’interrompre et que tout d’un coup on perd une voix ! Ensuite, comme ce sont des logiciels de conversation, ils mettent en avant celui qui parle, et de surcroît ils ne prennent pas les voix trop graves ou trop aigües. Et, troisième inconvénient, on n’est pas précisément synchrone, et pour la musique c’est une catastrophe. Malgré cela, on a d’abord fait une pièce de Terry Riley, et je me suis aperçu qu’à partir du moment où on était dans le ton ça fonctionnait, on pouvait créer un évènement même si on ne maitrisait pas la synchronicité. A partir de là, je me suis dit que ce qu’il ne fallait surtout pas faire, c’était de se retrouver avec des gens qui font du Schumann dans leur salon (rire). Je dis Schumann, parce que j’adore Schumann, mais je pense que ce qui est dramatique en ce moment c’est qu’il n’y ait plus de création. Le répertoire peut attendre, du moins c’est ce que je me dis, opinion très personnelle.

Donc on a entrepris de créer à partir de toutes ces contraintes, avec l’objectif de faire du live. Qu’on soit ensemble, même si c’était à distance. Donc on était réunis par Zoom, chacun s’enregistrait avec son téléphone, et ensuite je récupérais tous les sons, et je les synchronisais, ce qui n’est pas très compliqué, tout en gardant les images. C’est difficile à expliquer, mais il suffit d’aller voir ces vidéos pour comprendre le processus.

Ensuite, j’ai lancé un appel à des compositeurs et compositrices amis et amies, en leur demandant s’ils ou elles avaient des choses qui pourraient correspondre à ce cahier des charges. Et Francesco Filidei, quarante-huit heures plus tard, m’a envoyé une partition, et c’est comme ça que tout a démarré !

Il y a aussi quelque chose que j’ai trouvé très instructif, ou très pédagogique, en tout cas pour moi, dans l’une des pièces. C’est qu’on voit apparaitre à l’image les voix, c’est-à-dire les chanteurs qui entrent dans le jeu, puis qui disparaissent quand on ne les entend plus. On a là une illustration en temps réel de ce qu’on entend et un aperçu passionnant sur le travail d’un ensemble comme le vôtre, qui reste toujours assez mystérieux pour le profane…

Merci !

Juste encore une chose que je voulais dire à propos de Lucile Richardot. Quand nous nous sommes retrouvés, nous avons évoqué tous deux nos souvenirs des Petits chanteurs d’Epinal et elle a eu cette phrase : « Quelle chance avons-nous eue de faire de la musique de façon collective sans qu’il y ait de hiérarchie… »

C’est une phrase à laquelle j’ai beaucoup repensé et qui, j’espère, ressemble à ce que j’essaie de faire. Et l’une des choses qui me plaisent beaucoup dans ce disque, c’est que, si elle est soliste dans les Folk Songs ou la Sequenza, elle se fonde dans l’ensemble pour E si fussi pisci ou There is no tune, qu’elle soit là dans toutes les pièces.

Les Cris de Paris. © D.R.